重たい掲示板

書き込みの連番がリニューアルによりリセットされております。

旧サイトの書き込みの連番は[●●]で表示されております。ご了承ください

書き込みの連番がリニューアルによりリセットされております。旧サイトの書き込みの連番は[●●]で表示されております。ご了承ください

※ログイン後に投稿フォームが表示されます。

Loginはこちら【1478】[1808]敗戦後70年 の 終戦記念日 に 合わせて。

副島隆彦です。 今日は、2015年8月15日です。

暑いので、昼間も仕事をしていると、つい、ぼーっとなって

眠たくなります。 夏の午睡(ごすい)は体にいいから、夜の眠りの他にきちんと取ったほうがいい、とこの歳(とし)で改めて思います。

今日が終戦記念日(敗戦後70年、ポツダム宣言受諾の日。連合国からみれば、対(たい)日本戦争のVJ-day ヴィクトリー・アゲインスト・ジャパン・デイ) で、慰霊祭が各地であった。

天皇のお言葉があって、天皇・皇后からの、「世界を敵に回すようなことはやめなさい」という 安倍晋三への強い怒りがあって、それに安倍晋三が怯(ひる)んで遠慮した、という話はここには書きません。

昨日14日 の、安部首相の 全身ふて腐(くさ)れた感じの「侵略、反省、お詫び」の談話なのか声明文が 午後の6時の閣議のあとの官邸の記者会見場であった。 相当に圧力が、 勝利国である 連合国側=連合諸国 (ザ・ユナイテッド・ネイションズ) から、安倍に掛かったのだろう。

安倍の声明文は、もっぱら世界向けのもので、この声明文の中に、わざとらくし、付け加えられた、「・・・事変、侵略、戦争。いかなる武力の武力の威嚇や行使も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならない」という文章は、主語が誰なのかはっきりしない、奇妙奇天烈な文だ。誰が、何の事変を起こし、何の侵略があり、何の戦争が有ったのか、まったく意味不明だ。

安倍たちは、こういう不可思議な表現で、安倍たちを厳しく監視しているアメリカが、「事変、侵略、戦争」というコトバを ポンと入れておきさえすれば、これだけで、自分たちを許してくれる、自分たちはこの窮地から逃げられる、と、心底ズルい人間がやる狡猾な、世界だましの、やり方に出た。 安倍晋三たちは、こういう自覚的な暴力団体質と、謀略人間の確信をもっている生来的な犯罪者たちだ。

私たち 日本国民は、このような 恐ろしい人間たちが、私たちの指導者(政権担当者)であることを、深く知って、身構えなければいけない。日本はどんどん危険な方向に引き釣りこまれて行きつつある。

国際法(インターナショナル・ラー)である サンフランシスコ講和条約の条文を私がずっと読んでいると、安倍が、勝手に自分(たち)の主観で、連合諸国に逆らうことはできない、ということが分かる。

この連合諸国(ザ・ユナイテッド・ネイションズ)が、そのまま、戦後の、現在の世界の秩序=支配体制であって、これが、The U.N.( ザ・ユーエヌ、◯ 連合諸国、 (× 国連 と訳すな)を作っているのだから、これに逆らう行動、と発言は、許されないのだ、ということが安倍晋三たちでも分かったのだ。

安倍晋三程度の知能の低い人間(たち)は、「外国がうるさいなあ。いつまで謝罪を続けさせられるんだよ―」と 言うことだけは何とかできた。しかし現在の世界の秩序に逆らうことはできない。 安倍たち、日本のチンコロ右翼(おそらく500万人ぐらいいる)が、「ヤルタ=ポツダム体制の打破」、「戦後レジームからの脱却」を言うと、世界=国際社会=ザ・ユーエヌ が、許さない。

そして、このザ・ユーエヌ(ユナイテッド・ネイションズ)とは、五大常任理事国(ごだいじょうにんりじこく)と日本語では訳される、ザ・ファイヴ・パーマネント・メンバーズを中心とする現在の世界体制である、 米、英、フランス、ロシア、中国 の 5大国である。 “世界のお役人さま”である。

この 5大国の合意事項に逆らうと、 軍隊による戦争行為ではなくて、 国際的な 警察(けいさつ)行動である、 PKO(ピース・キーピング・オペレーション)の対象になる。強制執行(フォース・メジュール)の対象になるのだ。 ザ・ユーエヌは、当事者となって戦争をするはない。警察行動をするのだ。警察行動の方が、国々の軍隊行動(軍事力の行使)よりも一段上である。このことは、私が、佐藤優(さとうまさる)氏と書いた「崩れゆく世界 生き延びる知恵」(日本文芸社、2015年4月刊)に書いた。しっかり勉強して下さい。

私、副島隆彦は、このことをずっと書いてきた。私の本をしっかり読む人たちは知っている。

日本のチンコロ右翼 (その中心部分は、今や、従業員もほとんどいないチビコロ経営者たち) は、こういう きちんとした知識がないので、安倍晋三の 低能 と 完全に気持ちが繋(つな)がっているので、「世界がウルセーんだよ。 いつまで謝り続ければいいんだよ」 という 反発心となって現れる。今も、この感じは続いている。それに対して、中国と韓国を始めとして、アジア諸国が、日本に訝(いぶか)しい表情をする。

チンコロ右翼たちは、自分たちが、日本国内は抑えきっていると思っている。いつも自分は、管理する側、保守の側、体制の側、と脳のてっぺんから決めている者たちが、右翼っぽい公務員や警察官を含めて、「自分はいつも勝ち組」の精神構造(メンタリティ)で動く。

そして彼らは、自分たち、2次元(平面)世界のレベルしか知能がないので、3次元の外側世界から、殴り付けられると、わけが分からなくなって、一体、どういう 力が自分たちに掛かっているかが、分からない。

このチンコロ右翼経営者層は、小学校、中学校時代から頭が悪かったので、学校の勉強があまりにも出来なかったので、教師たちに虐(いじ)められたので それで、「おい、日教組。はやく答弁しよろ」の 安倍晋三の 本音の発言どおり、日教組(にっきょうそ、日本教職員=きょうしょくいん=組合 )の悪口を死ぬほど言い続ける。

彼らを虐めたのは、教育行政をやっている出世組の役人化した教員たちから成る教育委員会なのであって、日教組ではない。 このことを、私、副島隆彦が、このチンコロ右翼たちと安倍晋三に教えて置かなければならない、と思ってこのように明確に書く。私が、こうしてはっきりと書いて教えておかないと、この低能たちは、自分たちのミジメ(惨め)だった学校時代の、不良生徒だった過去を忘れて、いい気になって、まるで、自分たちが、一家言(いっかげん)ある見識の有る人間であるかのように思い込んでいるから、彼らに、しつこく書いて教えておく。

同じ企業経営者であっても、社員(従業員)を50人、100人抱えて苦労して、必死に陣頭にたって経営をしている者たちは、絶対に、ヘラヘラした、政治的発言などできない。しない。

保守(ほしゅ)と右翼(うよく)は違うのだ。 本物の保守の経営者・資産家 と、チンコロ右翼は違うのだ。 チンコロ右翼たちが、いい気になって、「安倍ちゃん。頑張ってくれよ―。あの態度の悪いチャンコロ(中国人)、朝鮮人を、もっと傷(いた)めつけてくよ」 という、あの愚かな態度を、本当の保守の経営者・資産家たちは取らない。

本物の保守(コンサーヴァティヴ)の人間は、常に穏(おだ)やかである。何があっても激高(げきこう)することがない。常に穏やかに、人と接して、問題を我慢強く解決してゆく。ものごとを多方向からじっくりと考える。決してカッとならない。だから、安易に政治的な発言などしない。それが、本当の保守というものだ。

それに対して、高校時代に 頭にカミソリのソリを入れたような、不良上がりか、「僕たちは、ずっと地元の名士で、青年会議所と ロータリー会員の家で育って、勉強は出来なかったけど、経営者一族なの」という ボンクラ3代目のような連中が、チンコロ右翼だ。

この者たちは、勉強は出来なかったくせに、コソコソと金儲けだけはうまい。だから自分の分の資産を2億円ぐらいはちゃんと隠し持っていて、会社(法人)は、不景気ですでに潰(つぶ)してしまって、それで、浮世(うきよ)の憂さ晴らしで、「チャンコロ、チョーセンジンがうるせえ」を毎日、言っている。そうすると、自分が何だがとっても偉い人のように思えるらしい。

仲間も大勢いてくれるから、毎日、この大合唱だ。それで、産経新聞( 今や、ほとんど潰れかかっている)と夕刊フジの 「朴槿恵(パク・クネ)、この女、許せねえー」を読んで、溜飲(りゅういん)を下げている。 救(すく)い難(がた)い連中だ。

こういうのが、日本には500万人もいるから、ひとつの勢力だから、安倍晋三が辞めても、この勢力は残る。厳然として残る。私は、いつもこのことを心配している。 そして、創価学会までも、下部のおばちゃんたち(婦人部)の方から、特殊な別の宗教団体が、乗っ取ってゆかないかを、いつも心配している。

勝共(しょうきょう)右翼である きわめて特殊な宗教団体は、すでに警察官、自衛隊、外務省、裁判官、財務官僚たちの中にも、いまでは、相当数が潜り込んで 根草(ねぐさ)忍者のように潜んでいるから、この者たちの存在が恐ろしいのだ。彼らは、確実に日本を戦争に引き釣(づ)り込む。私は、そのように確信している。彼らは、前述したチンコロ右翼(ネトウヨという軽度の精神障害者たちを含む)を隠(かく)れ蓑(みの)にして、その中で動いている。

だから、安保法制 反対 の国会前の集会とかには、私たちは、十分に気をつけて徹底的に慎重になるべきだ。よっぽどのしっかりした主催者団体が開催するものでなければ、容易に近寄ってはいけない。あそこは、そこらじゅうがばい菌だらけなのだ。人間のバイキンの海だ。 おそらく特殊な宗教団体が、2割は入り込んでいる。

それから、かつての極左過激派団体の残党たちが蠢(うごめ)いている。 それから公安警察官(政治警察、警備=けいび=課に所属する)たちが、5%ぐらい入り込んでいる。 純粋な若者たちで、まだ世の中を知らない、生来、頭のいい、賢い人間で、優れた見識をもって、安倍晋三たちの安保法制の軒並み20本の法律の改正と可決(9月27日が衆議院の会期末)に反対する人たちは、十分に気をつけなければいけない。

この世には、たくさんばい菌が居て、自分たちを騙(だま)してくるのだ、

と厳しく、早めに自覚するべきだ。 妙に年だけをとって、ちっともうまくゆかなかった自分の人生の怨念(おんねん)と恨(うら)みを、公共の政治発言で、昇華(しょうか)させ、自分は立派な人間だ、とまわりに示したいだけの、精神が荒廃して崩れ果てた年配者たちには、近づいてはいけない。

そういう人たちは、ドストエフスキーが描いた『悪霊(あくりょう)』たちなのだ。政治的な怨念を背負った 悪魔たちだ。このことを真面目で多感な 若い人たちに忠言、助言 しておきます。

私、副島隆彦の目が黒いうちは、彼ら恐るべき、各種の悪霊たちの正体を、逐一、見抜いて、教えます。だから、いまのところは、静かにして私の言うことを聞いてください。じっと世の中の動きを見ていてください。そして、自分の生活を大事にして、少しでも楽しく、そして自分の将来への投資となることをコツコツと学んでください。

どうせ、チンコロ右翼の低能たちは、本を読みませんから、彼らとは違って、本を読んでください。 とりわけ私、副島隆彦の本を読んでください。 私は、「大きな枠組(わくぐ)みの中の真実」しか書きません。私は、読者を騙(だま)すことをしません。

以下に載せるのは、私と付き合いのある 編集者で、名うての本作りの名人です。 私に最新刊の本である 『中国、アラブ、欧州が手を結び ユーラシアの時代 が勃興する』(ビジネス社 、2015年7月刊)への 的確な批評をしてくれました。それを載せます。

(転載貼り付け始め)

『中国、アラブ、欧州が手を結び ユーラシアの時代が勃興する』

の読後感

2015年8月12日 ****

中国研究の7作目に当たる、最新刊を読了いたしました。

マスコミが中国経済の崩壊を連日、報道する状況の中で、敢然と中国経済の実相に切り込まれる姿勢に、ただならない勇気を感じました。

習近平(しゅうきんぺい)の「一帯一路(いったいいちろ)」経済の構想を、豊富な図版を用い、実にわかりやすく解説され、その卓越した内容に驚きを感じました。

新たに打ち立てたAIIB(エイ・アイ・アイ・ビー、アジア・インフラ投資銀行 )構想にイギリスが参加したことで、人民元の国際化の可能性は高まり、アメリカのドル覇権の金融秩序に陰りが見え始めたこともよくわかりかました。

第3章の「一帯一路で世界は大きく動く」は、習近平の「一帯一路経済構想」の実像と可能性を説得力のある視点で解説され、読み応えがありました。中東諸国を日本の真水化(まみずか)プラント技術で豊かな土地に変えていく作業が着実に始まっていることを、初めて認識しました。まさしく「一帯一路」構想は世界戦略と名づくべきもので、その将来が大いに期待されます。

中国はロシアとケンカをせず、インドとも「一帯一路」での話し合いをしながら、中央アジア、アラブ世界を通ってヨーロッパにまで直通する、地球規模の輸送路をという大きな構想で中国は生きている。

そのためには、「中国は戦争をしない。する必要がない」という捉え方は、実にまっとうだと思います。

また、中国の南米戦略として、新たに「ニカラグア運河計画」について触れられていることも驚きでした。大西洋と太平洋をつなぐという物流改革の構想は、習近平の発想力の大きさを証明しているようです。さすがのアメリカも「灯台もと暗し」の習近平の手腕にはさぞ焦っていることがわかります。

――日本国民はこういう世界の大きな動きを教えられないままに、ツンボ桟敷に置かれて、どんどん世界から取り残されてゆく。――という副島先生の嘆きが痛いほどよくわかります。

第4章「南沙諸島(なんさしょとう)をめぐる紛争の火種」も豊富な図版が用いられ実にわかりやすく読ませていただきました。南沙諸島はもともと各国の主張がぶつかり合う紛争地域であることがよくわかりました。 P135の「南沙諸島は4国が入り乱れて実効支配している」 の詳細な図で、紛争の実態が一目瞭然となりました。大マスコミはなぜこういう既成事実を報道しないのかと怒りに駆られます。

第5章「欧州とアジアをつなぐアラブ、イスラム教徒の底力」は先生のアラブ紀行を読むような気持ちで、楽しく読ませていただきました。 名画「アラビアのロレンス」を下敷きにして、かつて英、仏 帝国が、アラブ世界に対して行なった許されない欺瞞の数々を解説されていました。

特にアラブ独立運動の指導者であるハーシム家のフサイン・イブン。アリー王 (メッカ太守) について、的確な評価をされておられることに喜びを感じました。「アラビアのロレンス」の時代を彷彿とさせる貴重な歴史写真も参考になりました。

そして何と言っても、P189の「イスラム教の中心地帯であるヒジャーズ」の図がアラブの核心を突いていました。メッカからダマスカスまで北上する道 がアラブの中核だということがよくわかりました。

そして正当なハーシム家のフサイン国王から、ヒジャーズの地を略奪した(1924年)、サウド家の悪辣な所業に、絶望に似た気持ちを抱きました。

このアブドゥルアズイーズ・イブン・サウド(サウジの初代国王)という舌を噛みそうな悪辣な男に、アラブ世界の混乱がもたらされたかと思うと歴史の皮肉を感じます。この欲深な男と ロックフェラー家の連結で、アラブ世界はズタズタにされたのですね。

大作の映画「アラビアのロレンス」は私も3回観ましたが、初めてその内容がわかりました。それほど複雑な時代背景を下敷きにした難解な映画でした。私もアラビアのロレンスの颯爽とした生き方には深く共鳴していましたので、嬉しく読ませていただきました。

その他、数知れない知見に接しながら、今度の意欲的な著書を読ませていただきました。読後感が遅くなりましたことを申し訳なく思っています。

2015・8・12 ****

(転載貼り付け終わり)

副島隆彦拝

【1477】[1807]副島隆彦先生・石井利明研究員講演DVD発表の遅れにつきまして

「副島隆彦の学問道場」須藤です。

副島隆彦先生・石井利明研究員による講演会のDVDの発表が遅れており、誠に申し訳ございません。

今回の私(須藤)個人の作業の遅さに加え、使用しているPCで発生したトラブルにより、完成が大幅に遅れることになってしまいました。

何とか、来週には頒布開始できる予定ではございます。只今全力で作業しております。

これほど遅くなってしまいましたが、DVDを待ち望んでおられるお客様には心からお詫びと感謝を申し上げます。発表の際にはどうぞよろしくお願いいたします。

副島隆彦の学問道場

須藤よしなお拝

【1476】[1806]天武天皇の正統性について

大伴氏の立場

天武天皇の「壬申の乱」での勝利の第一の要因は、近江朝・大友皇子(明治に追号された弘文天皇)が、美濃・尾張国で二万の民衆を徴兵していたこと。その徴兵されていた二万の民衆を、何の抵抗を受けることなく手に入れたことである。

第二の要因は、大和古京で名門大豪族の大伴氏が一族を結束して天武天皇(大海人皇子)に付いたことです。

西暦672年六月二十四日、大海人皇子一行、吉野を脱出して東国(尾張・美濃国)を目指す。

六月二十五日早朝、伊賀国にて高市皇子(天武天皇の長男)合流する。

二十六日、不破(現在の関ヶ原)を塞ぐことに成功したとの報告を受ける。高市皇子を不破に派遣し、軍事を見させる。

近江朝、この時にやっと大海人皇子等が東国に入ったことを知る。

二十七日、近江朝の徴収していた二万の兵を手に入れる。

二十九日、大伴氏、大和古京で蜂起、武器庫を襲う。大伴安麿等を不破に派遣し、大伴氏の蜂起の成功を、高市皇子に報告。

七月二日、不破より近江大津京を目指して全軍出撃、高市皇子総指揮をとる。

守谷です。天武の勝利に、大伴氏は大きく関与していました。大伴氏と天智天皇の間に対立があったようです。名門大伴氏は、天智の王朝に人材を送っていなかったようです。大伴氏と天智天皇の対立は、孝徳天皇(在位645~654)の朝廷で、大伴長徳が右大臣に就いている。孝徳天皇と皇太子・中大兄皇子(天智天皇)の間に対立が生じ、中大兄皇子が実権を奪い、孝徳天皇を難波宮に残し、皇后らを引き連れて明日香に帰ってしまい、孝徳天皇は難波宮で孤立して憤死する事件があった。

大伴氏は、最後まで孝徳天皇を支持していたのではなかったか。また孝徳天皇と中大兄皇子の対立は、時期的に見て朝鮮半島情勢と無関係であったはずがない。おそらく、孝徳天皇は、倭国(筑紫王朝)に協力し新羅討伐軍の派遣に積極的だったのではないか。

西暦六五〇年には、倭国は新羅討伐を決意していたのである。それが六六一年まで派兵開始できなかったのは、近畿大和王朝の協力を得るのに手間取っていたからである。

大伴氏は、氏の総意として大海皇子に味方した。これが天武勝利の大きな要因であった。このことがその後の大伴氏の運命を決定付けている。

また大伴氏は、『万葉集』との関係で重要である。『万葉集』は、ほとんど大伴氏の「私家歌集」と言って良い性格を持っている。大和古京出の大伴氏の蜂起の成功を、不破の高市皇子に報じた大伴安麿の子供が、大宰府で多くの優れた歌を残した大伴旅人、また女流歌人として最も多くの歌を残した大伴坂上郎女であり、『万葉集』の最終編者と云われる大伴家持は、旅人の嫡男、安麿の孫である。

以下次回につづく。

【1475】[1805]天武天皇の正統性について

『万葉集』〔16〕の額田王(ぬかたのおおきみ)の歌の解釈

天皇、内大臣藤原朝臣に詔(みことのり)して、春山の萬花の艶と秋山の千 葉の彩(いろどり)を競ひ憐れましめたまひし時に、額田王の、歌を以てこ れを判(さだ)めし歌

冬ごもり 春さり来れば 鳴かざりし 鳥も来鳴きぬ 咲かざりし 花も咲け れど 山を茂み 入りても取らず 草深み 取りても見ず 秋山の 木の葉を 見ては 黄葉(もみち)をば 取りてぞしのふ 青きをば 置きてそ歎く そ こし恨めし 秋山われは

一般的な現代語訳を載せます

天智天皇が、内大臣藤原朝臣にみことのりして、春の山の萬花の艶と秋の山の千葉の彩の優劣を問われた時に、額田王が歌を以てお答えした歌。

「春になると、冬の間鳴かなかった鳥も来て鳴いているし、咲かなかった花も咲いているが、山の木々が繁っているので入って取ることも出来ず、草が深く茂っているので手に取って見ることも出来ない。

秋山の木の葉を見る時は、もみじしたものを取って美しいと思い、青く残れる葉は、そのまま置いて嘆く、そこが恨めしいが、私は秋の山が優れていると思う。」

現代の万葉学では、春の山と秋の山の優劣を競った歌、と云うことになっているようです。「生命力の満ち溢れる春より、滅びを前にした一時(いっとき)の黄葉のほうが優れている。しかし、その黄葉の中に黄葉しきれずに青く残っている葉があるのが悔しい、」と額田王は嘆いている歌と。

しかしこの歌は、そんな単純な歌だろうか。ほんとうは寓意歌なのではないか。生命力の満ち溢れる春山は、日本列島の代表王者になった近畿大和王朝を指し、死を目前にした秋山は、朝鮮出兵の敗北で国民の信を失い、天智天皇の臣下にならなければならなかった倭王朝(筑紫王朝)を指し、黄葉の中に残る青葉とは、天智天皇に求められ、それを断れなかった額田王を指しているのではないか。

【1474】[1804]GEに喰い尽くされる東芝

みなさんこんにちは。相田です。

最近は時代が大きく動いているのを実感させられる出来事が続いています。

南部陽一郎が亡くなってしまいました。ある程度予想していましたが、やっぱり残念です。湯川は中間子、朝永はくり込みですが、南部はSSB(自発対称性破れ)と、カラークオークと、ひもの、ノーベル賞級発見の3掛けですからね。あの人は日本人じゃないとか未だに言う人もいますか、「ノーベル賞を受賞した時の国籍」が、そんなに意味があるもんですかね?

さて、東芝が世間の話題になっています。私は最近テレビニュースを見ないので、実感としてよくわかりませんが、社長、前社長、前々社長・・・・のお偉いさん達が、釈明に追われているようで、大変です。

たくさんの東芝の話が巷にあふれていますが、次の町田徹(まちだてつ)という方が、現代ビジネスというサイトで書かれた内容が、最も真実に近いのではないかと、私には思えます。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/44271

-引用始め-

町田徹「ニュースの深層」2015年07月21日(火)

膨らんだ「のれん代」1兆円超 東芝がひた隠す「原発事業の不都合な真実」

(中略)

ほとんど報じられていないが、今回のケースで怠ってはならないのは、同社の重要部門だった原子力事業の精査だろう。

中でも、鳴り物入りで2006年10月に4800億円あまりを投じて77%の株式を取得した米原発プラントメーカーのウェスチングハウス(WH)の子会社化は重要だ。当時の西田厚聡社長は、わざわざ説明会を開き、原発の建設や保全サービスなどで2015年には最大7000億円のビジネスが見込めると胸を張っていた。

この買収に伴って、東芝のバランスシート上ののれん代は急膨張した。2006年度(2007年3月末)の計上額は7467億円と1年前の6.5倍に急増した。

問題は、こののれん代の処理にある。

ちなみに、のれん代とは、買収金額と、買収対象になった会社の正味価値の差額を指す。買い手候補が2社以上で競合すれば、のれん代は膨らみがち。経営の実態を決算に反映しようとすれば、膨らみ過ぎたのれん代の償却は不可欠だ。

償却のやり方は、国際会計基準(IFRS)や米国基準と、日本基準で異なっている。IFRSや米国基準では、買収した企業(事業)の価値が下がったら償却するのに対し、日本基準は20年程度をかけて費用として計上し償却することになっている。

そこで東芝だが、同社は米国基準を採っている。WH買収前のことだが、2005年度第3四半期決算発表の席で、担当副社長がWHののれん代について「弊社は米国会計基準を採用しているので、毎年、(下がっていないか)公正価値の再評価を実施します」としながら、有望な事業なので「直近2、3年の間に減損をすることは想定しておりません」と言明した。

そもそも、この償却をしないという方針に無理があった疑いがある。WHの本国である米国では、1979年のスリーマイル島の原発事故以降、新たな原発の建設がストップしており、原発は有望なビジネスではなくなっていたからだ。

さらに、福島第一原発事故から約1カ月が経った2011年4月14日の佐々木則夫社長(当時)の言葉は不可解だ。日本経済新聞やロイター通信のインタビューで語ったもので、「会計監査人に見てもらって今の経営の中から減損のリスクはほとんどないと評価されている。実際の収益の源は(既存の)運転プラントと燃料から来ているので、新規プラントが少し遅延しても減損に至らないと思う」と述べたのだ。

福島第一原発事故で東京電力の企業としての存続が危ぶまれ、米国に続いて日本でも原発の新設が難しくなろうとしていた時期に、減損を不要と言い張る佐々木社長の態度は、リスクの過小見積りとみなされてもやむを得ない。ちなみに、東芝が2010年12月末に計上していたのれん代は約5489億円。このうち半分強がWH分だったとされる。

2012年10月、佐々木社長はさらに約1250億円を投じて20%分のWH株を追加取得した。米エンジニアリング大手のショー・グループから契約に基づく買い取りを迫られて、拒否できなかったのだ。この価格が妥当だったかどうかも精査が必要だ。

WH買収以来、すっかり安易なM&Aが定着した東芝の2014年末のバランスシートには、実に1兆1538億円ののれん代が計上された。仮に、全額を一括償却すれば、巨大に見える東芝の株主資本(1兆4264億円)があっさり吹き飛ぶ規模だ。そもそもWHののれん代の先送りは、必要なコストの計上や損失の処理を先送りするという点で、今回、問題になっているインフラ工事の経費先送りなどと同根の問題でもある。繰り返すが、精緻な調査を避けては通れない。

―引用終り―

相田です。読めば読むほどに恐ろしい話です。鳴り物入りで買収したWHの株価が下落して、まともに償却できなくなってしまったのを先送りしたのが、誰も怖くて触れない今回の事件の真相のようです。

わたしは、08年の「エコ洗脳本」で東芝のWH買収事件の真実と思うことを書きました。会員の方はいまでも「ぼやき」にある私の原稿を読めるはずです。あの時、東芝にWHを6千億円で買収させたのはGEです。断言できます。90年代半ば以降の東芝は(ついでにIHIと日立も)、GEに完全にクビ根っこを抑えられて、逆らえない状態にありました。

WHが売りに出されたときに、技術的な筋としては、長年の提携関係にあった三菱重工が買うのが当然でした。しかし、三菱がWHを買ってしまうと、アメリカを脅かす強力な重電企業が誕生してしまうため、GEが無理やり横槍を入れたのです。あの時、GEは日立と(仮面夫婦の関係で)共同入札し、東芝は単独入札するという「挟み撃ち作戦」で、三菱の買収を迎撃しました。

その後の3.11により、原子力で大儲けするという東芝の野望はあっけなく崩れ去りますが、2012年10月にはショー・グループから、「約束だったろう」と、1250億円で20%分のWH株を追加で売りつけられるという、情け容赦ない仕打ちを東芝は受けています。恐るべきヤクザの世界です。血も涙もありません。

結局の処、世界の原子力業界の黒幕はGEなのです。GEはもはや東芝、日立などの日本メーカー等はどうでもよく、原発技術をさっさと中国に持っていきたくて仕方ないように、私には思えます。これからは東芝をねちっこく追い詰めて、さっさとWH株を売り払わせて、中国に高く売りつけるという、えげつない作戦を立てているのでしょう。

これからの原子力の中心は、米、仏、日ではなく、中国とロシアです。共産主義国の天下です。

左翼の人たちが望んでいるのか知る由もありませんが、没落した日本のメーカーから、原子力技術が中国に渡るのを防ぐ術はありそうにないです。原発事故がひとたび起これば、風も海流も日本を直撃しますし、こちらに補修する技術も無くなれば、我々は、なすすべなく見ているしかなくなるのでしょう。

相田英男 拝

【1473】[1802]天武天皇の正統性について

額田王(ぬかたのおおきみ)と大海人皇子(天武)1800の続き

あかねさす紫野行きしめ野行き 野守は見ずや君が袖振る〔20〕

紫草(むらさき)のにほへる妹を憎くあらば 人妻ゆゑに吾恋ひめやも〔21〕

上記の二首は、天智7年(西暦668)五月五日の宮中あげての御狩りの際に額田王と大海人皇子の間で交わされた歌である。昭和を代表する歌人斎藤茂吉翁を筆頭に多くの歌人、学者たちが万葉集随一の歌と激賞しているあまりにも有名な二首である。彼らがこの二首をどの様に理解しているのか、斎藤茂吉の『万葉秀歌』より引用する。

「お慕わしいあなたが紫草の群生する蒲生の御料地ををあちこちとお歩きになって、私に御袖を振り遊ばすのを、野守に見られはしないでしょうか。それが不安でございます。」〔20〕

「紫の色の匂うように美しい妹が、もし憎いのなら、もはや他人の妻であるおまえに、かほど迄恋する筈がないではないか。そういう危ないことをするのも、おまえが可愛いからである。」〔21〕

他の歌人たち、学者たちの見解も斎藤茂吉ほど大げさではないが同様な見解である。しかし、私はこれらの見解に疑問を抱かずにおれない。まず〔20〕の歌である、「野守は見ずや」の「ずや」は、否定の「ず」と反語の「や」の合成である。「や」という言葉は、弓矢の「や」と同じく、相手にぶっつける意味を持つ。つまり、質問、問い質す役割を持つ。質問とは、自分に確信を持つことを相手にぶっつけることだ。同じ反語でも疑問の役割を持つ「か」とは異なる。故に「ずや」は、強い表現だ。それを踏まえて私の解釈を乗せる。

「あかねさす紫野行きしめ野行き、野守が見ていますよ、あなたが袖を振っているのを」

詰問口調、諌めているのではないか「あまり軽はずみなことをなさいますな」と。この天智7年というのは、天智天皇が正式に即位した年である。倭国が消滅し、倭国の大皇弟(大海人皇子)が近畿大和王朝・天智天皇の臣下となった年だ。

もっと理解に苦しむのが〔21〕の見解である。「吾恋めやも」は、「私は恋するだろうか、いや恋などしない」という恋を否定している。それが真逆の「恋し続けている」という解釈になっている。「人妻ゆゑに恋めやも」は「今は人妻だから、恋などするはずがない」という意味になるはずだ。

しかし、そう解すると、「紫草にほへる妹を憎くあらば」とのつながりが不自然となる。「憎くあらば」は「憎いのなら、今はもう人妻であるのに恋などするはずがない」と。余計なお世話みたいな歌になる。

この歌の解釈に私は長い間悩んできた。どうして斎藤茂吉翁のような解釈になるのか、どうしても納得がゆかなかった。苦し紛れに考えたのが、「紫草のにほへる妹を」の「を」目的格の助詞ではなく、間投詞と見てはどうか、というものです。ほとんどの歌人、学者たちは、この「を」目的格の助詞として解釈しています。

「を」は、まず感動詞として出発したと云います。今でも意外なことに遭遇した時「を!」と発します。そこから返事の「を」、承知した、確認した意味が発生し、そこから間投詞の「を」確認、強調の役割です。目的格の助詞となったのは、語順の違う漢文を読み下すため、動詞の目的語に必ず「ヲ」と記したため定着し広まった、といいます。もともと日本語には目的格の助詞はなかった。飯食う。酒飲む。のように。

そこで〔21〕の「妹を」の「を」を、間投詞と採れば、「むらさきのにほへる妹」を強調していることになります。「むらさきのにほへる妹、その妹が、憎くあらば(迷惑に思っているのなら)、もう人の妻なのだから、恋などいたしません」と。

額田王に諌められた元夫の大海人皇子が言い訳、弁解している歌ではないのか。みんなは、大恋愛歌のように解釈しているが、この二首の歌は、相聞(恋)歌の部に置かれてはいない。雑歌の部に置かれているのだ。『万葉集』の編者は、恋の歌とは認識していなかったのである。

反論質問もとむ。

【1472】[1801]私の短い夏休みは終わりました。次に出る本のこと。そして、7月8日に、中国発のニューヨーク株大暴落の恐怖が有ったこと。

副島隆彦です。今日は、2015年7月18日です。

台風の大雨と嵐が、3日間続いて、ようやく全国夏晴れになりました。

私は、台風が来る前に、3日間だけの夏休みをさっさと終わりました。私の考えでは、日本の本当の夏は、梅雨(つゆ)明けと競争するように始まる7月の初めの爽やかな一時期であり、それは、7月20日に終わってしまう、というものです。そのあとは暑ぐるしい真夏が続く。9月まで続く。

私は、熱海から、西湘バイパス(せいしょう、とは西湘南のことで大磯まで)をずっと走って、相模(さがみ)湾沿いをずっと三浦半島に向かいました。たった100キロのドライブですが、私の運転力ではこれぐらいが限度です。 ずっと書いていた原稿を書き上げたばかりの両眼には、路上の運転は、急激な環境変化であって、外界(がいかい)が二重に見える錯視症(パラブレプシア parablepsia )を 起こしそうでした。

浦賀(うらが)まで行って、あ、しまった、私は浦賀の港をぐるりと見て回るのをしなかった。ペリーの艦隊は浦賀に入ったが、上陸はしてない。浦賀は奥が深い。1853年の秋だ。隣りの久里浜(くりはま)に上陸している。そのまえに、江戸湾を深く、品川沖まで侵入して、江戸城に照準を合わせて空砲をドーン、ドーンと撃って、天守閣を確実に倒壊できる示威(しい)を示した。

これに江戸幕府は屈服した。ペリー艦隊を取り巻いていた日本側の小舟数百隻では相手にならない。 それで、幕府は、「(た)ぶらかし戦術」に出て、「来年来てくれ。来年なら交渉に応じる」と、少しでも、遠くに引き離そうとした。ペリーは、すぐに年が明ける(1854年)と、今度は、6隻の黒船(2500トン級。当時の世界の最新鋭の大型軍艦の基準)でやってきた。それで、東神奈川(今の横浜)に上陸して、日米交渉が始まったのだ。

私は、浦賀でおいしい地魚(じざかな)の料理をたくさんいただいたあと、夜に三浦海岸に移って、そこで短い夏の日差しを楽しんだ。三崎(みさき)漁港にも回った。天木直人(あまきなおと)氏の横須賀での選挙を弟子たちと手伝った時に、何回か行ったっきりだったので、10年ぶりぐらいか。

三崎漁港は、カジキマグロなどの遠洋漁業の拠点なのに、大型漁船の姿がほとんど見えなかった。湾は、ガラーンとしていた。日本は大丈夫かな。全国の港町がどこもこんな感じだ。もう魚は、輸入ものか、養殖ものになりつつある。これからは、大きな海洋面積と無数の島々からなるインドネシアが、魚をどんどん捕るだろう。

インドネシアの新興大国としてのものすごい隆盛を分かっている日本人は少ない。いろいろの産業分野でインドネシアの現場にいる人たち以外ではあまりいない。

私は、湘南海岸に思い入れがある。今日のぼやきに、数年前に「加山雄三論」を書いた。他の国民的な芸能人たちのこともこれから順番に書いてゆく。私たち日本人が生きた、この50年間を、なんとかさまざまな角度から書いて残しておきたいからだ。私の日本国民文化論だ。

私は、茅ヶ崎(ちがさき)の(加山)雄三ロード と、そこから1キロぐらい離れている、サザン(・オールスターズ)ビーチまで浜辺をずっと歩いた。もうあまり人も来なくなった閑散とした浜辺だ。土地の人に聞いたら、3年か5年に一辺ぐらいしかサザンのコンサートはないよ、とのことだった。

海辺には、上空をかならず鳶(とび)が舞っていた。三浦海岸の鳶もすばらしい。鷲(わし)ほどは大きくないが、それでも、羽根を広げると70センチぐらいはある。去年行った、沼津の 御用邸の先の浜辺(駿河湾)の立派な鳶(とび)たちは、1メートルぐらいあった。熱海のトビは、羽根を広げても50センチぐらいだ。餌の取りやすさの事情に因るのだろう。

私は、大磯と鎌倉もぐるりと回った。川喜多(かわきた)映画記念館にも久しぶりに行った。その先の源氏山(げんじやま、壽福寺、じゅふくじ)の、右大臣(うだいじん)実朝(さねもと)と母の北条政子の墓参りもした。私は、源実朝(みなもとのさねとも)の「金槐(きんかい)和歌集」のうち3百首ぐらいを覚えている。日本の知識人で、実朝の歌集を詠まない者は教養のない人だ。

私は、こうしてさっさと短い夏休みを終わった。さあ、今から歴史ものの本を書く。

私は、三浦海岸に出掛ける直前まで、「中国本 7」を書いていた。この本は、今月の終わりには、全国の書店に並びます。 書名は、『 中国、アラブ、欧州が手を結び ユーラシアの時代 が勃興する 』(ビジネス社刊) である。帯には、「一帯一路(ワンベルト・ワンルート)」とAIIB で 中国が勝つ。 いまこそ人民元、中国株を買うべきだ」と書いてある。

私は、この本を、突貫工事で実質2週間で書き上げたが、その最中(さなか)に、中国で、金融と政治の両方で、激動が起きていた。6月12日(金)に、中国株(上海総合指数 しゃんはいそうごうしすう )は5100台でピークを付けて、そのあと急落を開始して、やがて暴落となった。最終の どん底の値段は、3300台だった。それは7月8日だった。この騒ぎは世界の株式市場の動きに密かに大きな影響を与えていた。

この7月8日の中国の大暴落の大騒ぎは、取引停止の銘柄1300社(上場の2500企業のうち)に及んで、収束した。このあと、3800ポイントまで回復した。4000ポイントも7月13,14日には付けた。これが一番底だ。

この半年(年明けから)で、中国株は、2.5倍になっていた。急激な上昇だった。私の本の読者で、「先生。中国株で大儲けしたよ。もう売って利益を確保したよ」と伝えてきた人たちがいる。それが一転して暴落を始めた。それが株式市場というものだ。

博奕(ばくち)の才能のある人たちは、私、副島隆彦の本を、よーく読んでいて、そこから、本当の世界の動きを知ることの、自分の貴重な情報源としている。 私はこれで本望だ。

私が、こんどの「中国本 7」を書いている最中(さいちゅう)がまさに激動のさなかにあったことを自分で気付いていた。重要な事は、この本に書いた。

どうも6月11日の周永康(しゅうえいこう)の裁判の判決(無期懲役)の直後に、激しい権力闘争があったようだ。

そして、上海閥=石油閥 の大物たち数百人が、一斉に逮捕されたようだ。それは、習近平が、南の貴州省(きしゅうしょう)の遵義(じゅんぎ)を急に訪ねた、という記事を読んだ時に、私は、ピンと来た。

遵義会議(じゅんぎかいぎ)が開かれた地は、大長征(ロングマーチ)という、中国共産党にとっての、結党以来の最大の危機を乗り切った地である。毛沢東が、貧弱な農民兵の残兵1千人を率いて、命からがら井崗山(せいこうざん)に登って逃げ延びた(秋収(しゅうしゅう)蜂起(1927年)失敗)の時と同じぐらい、それ以来の厳しい教訓の地だ。毛沢東はまだ下っ端の幹部でしかなかった。

蒋介石の国民党の 100万人の兵力で、ついに第5次包囲網で、瑞金(ずいきん)を首都とする 江西(こうせい)ソビエト は陥落寸前だった。だから、1934年の10月に、ついに瑞金を捨てて、中国共産党本部(中央)は、国民党軍の包囲網から脱出して、南、そして西の山奥に逃げた。

その途中でたどり着いたが、遵義の都市だ。長征介しから3ヶ月後だ。この3ヶ月の戦争で、共産党軍は3万人を失った。そこの軍閥を掃討して会議を開いた。その遵義会議(じゅんぎかいぎ 1935年=昭和10年=1月15日から17日)の重要性は、現代中国史を研究している者たちで、知らないものはいない。

この遵義会議で、毛沢東が中国共産党の指導権を確立した、とされる。このことはちょっとした勉強家、本読みなら知っている。だが、なぜ、毛沢東がここで、都会出身の上品な、モスクワ留学帰りのエリートの幹部たちを屈服させて、権力を握ったのか、を知る者はいない。 後年の惨忍きわまりない毛沢東の数々の政治失敗のことをさておいても、横暴と惨忍さで人の気持ちを従えさせることはできない。

それは、尼将軍(あましょうぐん)政子の、承久の変(じょうきゅうのへん、1221年)の、攻め寄せる京都から朝廷軍の知らせの前に、うろたえる鎌倉武士たちの、「天子様に弓をひくことはできない。朝敵(ちょうてき)の汚名だけは受けたくない」という怯えきった態度に対して、政子が、幕府の大きな庭に居並ぶ武士たち数千人を前に、大音声(だいんじょう)で、「皆の者。源氏累代のご恩顧をなんと心得る」という大演説があった。

それで奮い立って、鎌倉武士たちは、涙を流しながら団結を誓いながら、激しく朝廷軍と戦い、勝った。そして京都まで攻め上がって検非違使(けびいし)と六波羅探題(ろくはらたんだい)を作って、自分たち、下臈(げろう)の身の侍(さむらい。さぶろう地下人たち)階級では、とても畏(おそ)れ多くて、押さえつけることなど出来なかった京都の公家たちを押さえ付けた。 あのとき、日本で、天子(てんし)思想(=天皇制イデオロギー)が、一度、崩壊したとされる。 あの感じが、実は、中国の現代史で、中国共産党の成立史の中であったのだ。

毛沢東は、この遵義(じゅんぎ)会議の場で、どうやら、モスクワから派遣されて来ていた、軍事顧問 でもあるコミンテルン(国際共産党)の政治委員(コミッサール)たち、(そのトップは、オットー・ブラウン)たちに向かって、

「このままでは、俺たち中国人は、皆殺しにされる。もうお前たちの言うことは聞かない。お前たちの指導は受けない」と怒鳴ったようなのだ。このとき天命(てんめい)が下ったのである。毛沢東が、この瞬間に、中国歴代の皇帝に連なる、“赤い(紅い)皇帝”となった。

だから、上海にあった党本部のインテリで、良い家庭の出で、高学歴の共産党の幹部たちまでが、周恩来(それまでは彼の方が格がずっと上だった。毛沢東は田舎者として小馬鹿にされていた)を含めて、毛沢東に屈服して跪(ひざまづ)いたのだ。これが遵義会議の本当の重要性だ。

この真実は、私、副島隆彦のようなずば抜けた感受性をした人間にしか見抜けない。西洋人の中国研究学者には到底分からない。東アジアの伝統である、「この男に天命が下る」という感じを理解できないと、東アジアの政治なるものの本質が分からない。

たとえば、韓国の金大中(きんだいちゅう)や、盧武鉉(ノムヒョン)のような大統領に成った男たちも、韓国独特の天命(ティエンメイ)が下ったのだ。それに財界人や軍人たちまでが自ら跪(ひざまず)くのである。

共産党軍(中国労農紅軍、ちゅうごくろうのうこうぐん)の長征=逃避行は、始めは10万人の軍隊だったが、最終地の陝西省(せんせいしょう)の延安(えんあん)に着いた時には5千人に減っていた。戦死者以外に、逃亡脱落兵もいる。 遵義(じゅんぎ)から先は、さらに雲南(うんなん)省の方に逃げて、それから四川省のチベット寄りの、大雪山(だいせつざん)を越えて、そこから北上して、延安にたどり着いている。

本体はの移動は、丁度、1年間だった(1935年10月、到着)が、別働隊の移動は、さらにあと一年続いて、1936年10月にようやく延安にたどり着いている。ここで、ソビエトからの支援物資で、なんとか生き延びている。それ以外は、やがてやって来た、アメリカの軍事顧問団による、「第二次国共合作」による支援である。

日本は、万世一系(ばんせいいっけい)のスメラミコト(大王、オホキミ、ミカド)が居るから、この天命の思想は、形の上では排除されている。それが、尊王家の山縣大弐(やまがただいに)や吉田松陰の「講孟箚記(こうもうさっき)」の主題だ。

だから、私は、習近平が、突然、遵義に行った、ということは、この時、6月16日に激しい権力闘争に勝ったのだな、と分かった。もうこれ以上、詳しいことは書かない。今度の本に書いた。読んでください。

何と、習近平は、自分の育ての親であり、自分を引き上げてくれた、曽慶紅(そうけいこう)までを拘束したようである。その上の、江沢民(こうたくみん)は、このまま静かに死なせるようだ。 曽慶紅こそは、上海閥=石油閥の大親分である。75歳だ。

私は、15年ぐらい前に、京都に呼ばれて、野中広務(のなかひろむ)氏と、東山の一流料亭で話をした時に(その前は、京都の魚市場で話した)、野中広務が、「曽慶紅さんが、・・・賈慶林(かけいりんさん)が・・・」といろいろ話してくれた。

野中広務は、上海閥とつながっている日本の大物政治家なのである。北京閥(共青団、きょうせいだん。今は、李克強=りこっきょう=首相が代表)は、小沢一郎と田中真紀子がつながっている。中間派で、福田康夫、二階俊博が、その両方とつながっている。

習近平は、福建省長、上海党委書記(上海のトップ)を曽慶紅の引きで務めた。そして、厦門(アモイ)事件=遠華(えんか)事件(1996年、上海閥によるアメリカとの巨額密輸事件の発覚)の全面解明を 抑えこむ為(ため)に、習近平は、曽慶紅たちから大事にされて抜擢されながら出世した。

ところが、習近平は、自分が属した上海閥=石油閥 を裏切って、反腐敗闘争として、今回全て叩き潰した。

それは、私、副島隆彦が、この10年、中国研究本 ― 初刊は、『中国 赤い資本主義は平和な帝国を目指す』(ビジネス社、2007年刊)以来、― ずっと追求してきた主題だ。

偉大だった鄧小平(とうしょうへい)は、「もうこんな貧乏はやめにする。共産主義の平等主義、理想主義では私たちは生きて行けない。中国はこれから豊かな国になる。民衆に良い暮らしを与える」として、改革開放(かいかくかいほう)政策(1979年から)を始めた。鄧小平も、前述した、遵義会議20名の参加者の中に、No5ぐらいで入っている。

そして、残酷な毛沢東を、劉少奇(りゅうりょうき)や、周恩来と共に、皇帝として戴(いただ)いている。このことがあるから、あれほど自分自身も毛沢東にひどい目に遭っても(3回殺されかかった)、現代中国の生みの親としての毛沢東を否定しなかった。

鄧小平は、善人でお人好しの理想主義者の胡耀邦(こようほう)と 張紫陽(ちょうしよう)が最高幹部(党の総書記=党主席)になっても、天安門事件などで、失脚していったのを知っているから、地獄の底から、「悪人でないと政治はできない」という原理で動いた。

だから、ワルの江沢民(上海閥のドン、日本の漢奸 )に1990年代を明け渡して、「我慢せよ、我慢せよ。政治指導者に必要なのは忍耐だ」と教えて、次の胡錦濤と 温家宝の 共青団(きょうせいだん)系に託した。

そして、胡錦濤(こきんとう)が、習近平を10年かけて育てた。 「お前なあ。中国はもう、党の幹部たち内部の、権力闘争や殺し合いなどやっていてはいけない。中国は世界を指導する国になるのだ」と懸命に、習近平を説得して教育した。そして、習近平を上海閥から奪い取った。「ワルが一番上にいないと、政治はできない 」、「李克強よ、お前は、首相=国務院総理=という一番、苦労の多い仕事をして我慢せよ」 と、育てた。

だから、この6月16日のあと、習近平は「これは、自分が生きるか死ぬかの闘いだ。反腐敗の闘争を続ける」と発言している。

このあとが大事だ。7月8日の、中国株の最後の暴落の日に、実はニューヨークの株に大暴落の危機が迫っていた。だから、この日、ニューヨーク株式市場(NYSE 、ナイス)は、4時間にわたって、取引停止にした。システム障害などではない。全面的に取引停止にしたのだ。

この日、中国から巨額の売り注文が殺到した。だから、ニューヨークの金融当局は慌てふためいて、それで、「システム障害」ということにした。東京市場も、この日、600円の急落を起こしている。ブルブル震えていたのである。

中国人の権力闘争のスサマジさの前に、世界の金融業界など、ひとたまりもない。このことが、今回の、表面化させなかった本当の大きな動きの背景だ。またしても地軸(ちじく)が動いた。中国人は、ユダヤ人もアメリカ人も怖くないそうだ。中国人が怖いのは、中国人だけだ、そうだ。中国人は内部での中国人どうしの争いや闘いさえ克服できれば、あとは容易(たやす)いののだ。

ましてや、日本人ごとき島国人間 は、相手にならない。東洋(トンヤン。東のほうの大洋で、太平洋のこと)の島に浮かぶ鬼ヶ島の鬼子(クイズー)にしか見えない。この日本人への典型的な別称を、だから東洋鬼子(トンヤン・クイズー)というのだ。

NY の株式を一気に売り払おうとしたのは、当然、上海閥、石油閥の人間たちで、習近平の側近の王岐山(おうきざん、No6) 共産党中央規律審査(きりつしんさ)委員長の糾察隊に、まだ捕まらないで世界中を逃げまわっている残党たちだ。

そして、この7月8日の、翌日から、上海の「人権派」弁護士たちが、一斉に検挙された。初めは30人だったが、やがて300人になった。中国の弁護士たちというのは、ほとんどが 外国で法律学の教育を受けて弁護士の資格を取ってきた者たちだ。彼らは、人権問題や住民紛争で、中国政府と穏やかに対決してきた人々だ。だが、今回は、おそらく、上海閥の巨額の資金の移動に関わっていたのだろう。

中国人が、今、どうして、このように、一人、数百億円、どころか数千億円、も超えて、数兆円とかを持っている人たちが出現しているのか。アラブの王族のような連中だ。一体、これほどの資金をどうやって、どこから、わずか、この30年間の急成長の間に、蓄財できたのか。中国研究をこの10年やってきた私でも分からない。

おそらく50億元(日本円で一千億円)ぐらいの金融資産を持っている中国人が300万人ぐらいいる。一代で民間の企業経営で儲かった者たち以外は、ほとんどは、中国の地方の 省の 共産党の幹部たちだ。だから、この地方幹部たちの極度の腐敗=汚職 を 徹底的に 取り締まる、というのが、習近平の政策の第一番目だ。 中国民衆もそれを支持している。現代中国の巨大地主で、オリガルヒは、地方幹部たちだ。

こういう巨大なバブル状態が、東南アジア諸国の華僑、華人(ホワレン)たちも巻き込んで進行している。もう日本ごとき貧乏の衰退国家(デクライニング・ステイト)では勝てない。相手にならない。日本のニューズでは、「中国の経済減速が進み・・世界の経済に影響が出ている」

と、毎日、寝言のような、半分、中国への悪口の、主観と願望だけでのニューズ報道が為されているが、実際に、自分で中国や香港に行って見てくるがいい。どこにも経済減速など無い。中国の実体経済は今も強いのだ。たったこれぐらいの株価の乱高下では、びくとしない、ということだ。

それでも、この背後で、これほどの激しい権力闘争が中国で起きていた。BRICS(ブリックス)会議で、ロシアに行って、習近平は、7月の頭に、プーチンと平然と、「中国は、これぐらい資金を出せる」という話をしていて、プーチンの方が、ぐっと腰を僂(かが)めて「お前の国は、そんな激しい権力闘争をやっていて、よくも、まあ、こんなに平然としているなあ」と、まじまじと習近平の顔を見つめていた。そして、ウン、ウン、俺はそれでいいよ、と頷(うなづ)いていた。

慌てふためいたのは、アメリカと日本だ。もし中国の上海閥が、NY と東京で、100兆円ぐらい株式の売り、換金をしたら、大暴落だ。そうしたら、NY株が2000ドルぐらい下げて、世界恐慌突入だ。日本も2000円の下げが起きて、東証の18000円を支えきれなくなる。さらには、江沢民の系統の政府系の投資会社(CIC)が、保有する米国債を一割(1兆ドル、120兆円)でも売り払ったら、やはり、もうアメリカは保(も)たない。

このことを、日本国民の、とりわけ、安倍晋三支持、大好きのチンコロ右翼・経営者たちに知られたくないから、だから、必死で、「中国株の下落と、取引規制は、世界に悪影響を与える。中国は信用をなくしている」とNHKまでが宣伝している。

だが、本心は、「そういう恐ろしいことはやめてくれよー、お願いだから。こっちが迷惑する。ただでさえ、インチキ通貨量を作って、政府主導で株価のつり上げをやって必死で粉飾で経済を支えてるのだから」なのだ。

中国の市場統制、と アメリカ、日本、そしてヨーロッパの市場統制は、全く同じレベルだ。 「売り家 と 唐(から)文字で書く 三代目」 を気取っているだけの先進国の米、欧、日がいつまで、お上品を決め込んでいることが出来るか、だ。

危機は、自分たちの方にこそある。 先進国は、人口も減り続けて、実体経済が、これほどに弱くなっている。新興国と、途上国は、人口増加も続いて、ものすごい成長を続けている。この現実を見ないで、一体、どこを向いて生きているのか。

7月8日の中国の株価の激しい急落を見て、びっくりしたNY市場は、ゴールドマンサックスが、早々(はやばや)と 「中国株は心配ない。これから27パーセントまた上がる」という記事を出した。 後の方に載せる。「中国は大丈夫だから、自分たちも大丈夫だ」と、ジェイコブ・ルー財務長官が、裏で、中国と話をつけて胸をなで下ろしている。

「お願いだから、NY の株と米国債の売却だけは止めてくれ。中国で何が起きていたか、私たちもだいたい知っているが、こっちに大きな影響が出てしまう」と、ルーと親分のロバート・ルービンが習近平に懇願したはずなのだ。 この6月、7月上旬に起きていた、大きな真実はこういうことだ。このとき、日本のワルの外交官の谷内正太郎(やちそうたろう)が極めて険しい表情で北京に向かった。

ギリシアの債務危機(デット・クライシス)で、この2ヶ月ずっとニューズを騒がせているが、あれも一種のヤラセだ。ギリシアの人口は、たったの1100万人で、日本の神奈川県ぐらいのものだ。こんなチビコロ国家の、わずか3400億ユーロ( 40兆円) の国家債務(これ以外に、民間銀行からの借金20兆円がある)の、返せ、返せない、返さない、更にはもっと支援の融資しろ、という話の方に、私たちを目眩(めくら)ましをしている。

ギリシア人の誇り高さ、は、「私たちの古代ギリシア文明がお前たちヨーロッパ文明の発祥であり礎(いしずえ)である。デモクラシーを教えてやったのは俺たちのご先祖様だ」という、ところから出ている。だから、ギリシア人たちは、ほどんど働かないまま、のんびりと暮らしている。

だから、今のツィプラス首相(シリザという政党)は、もう大物政治家になってしまったので、何を考えているかというと、“借金の踏み倒し(主にドイツからの)”など朝飯前で、その次に襲ってくるスペインの債務危機で、スペインの ポデモスという急進左翼の政党と組んで、他のEU諸国の急進左翼政党とも連携して、EUそのものをガタガタにしてやろうと、目論んでいる。

スペインの国営放送を見ていると、「わが国も、200億ユーロ(2.7兆円)を ギリシアに貸している。それを返してくれ。踏み倒し(債務免除)は許さない。もしそういうことが出来るのなら、私たちスペインも、ESM(イー・エス・エム ヨーロッパ緊急支援メカニズム)から金を貸してくれ」と言っている。だから、ヨーロッパの本当の危機は、スペインなのだ。それから、アイルランドと、ポルトガル、そしてイタリアだ。

世界の中心は、今や、ヨーロッパや、アメリカではない。目立たない、今も貧乏人が山ほどいる中国こそは、世界の中心になってしまっている。一体、これほどの人間がどこから沸(わ)いて来るのか分からないほどの人口の多さが、経済活力の土台だ。

以下に、上記のことに関連する新聞記事を載せる。

私は、数日前に、緊張した引き釣った顔をしたワルの谷内正太郎(やちしょうたろう)が、飛行機に乗り込んで、中国に向かうニューズを見た。以下の昨日(17日)の日経新聞に載っていた。9月2日が、中国の日本への戦勝記念日(「抗日戦争勝利70周年」)だ。その前か後に、安倍晋三首相が、中国に行くようだ。

よっぽど何か話し込まないと済まないことがあるようだ。その本当の理由は何か、まだ分からない。安倍晋三が、あれほど嫌(きら)っている、チャンコロ(中国人のことを正しくは、チャンコウレンと発声する)たちに膝を屈して話さなければならないことがあるようだ。 安倍は、呼びつけられて行くのである。

副島隆彦拝

(転載貼り付け始め)

●「中国、日本の高官に異例の厚遇 李首相が安保局長と会談 本格対話望む姿勢鮮明 」

2015年7月17日 日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM17H7T_X10C15A7EA1000/?n_cid=TPRN0005

訪中している谷内正太郎(やちしょうたろう)国家安全保障局長は17日、北京の中南海で中国の李 克強首相と会談した。政治家ではない谷内氏への対応としては異 例の厚遇で、 日本との対話を本格化させたい中国側の意向が鮮明になった。両氏は関係改善に 向け、首脳レベルの対話が重要との認識で一致した。

李首相が2013年の就任以来、現役の日本政府高官や政治家と会うのは極めて珍 しい。35分間の会談の冒頭で李氏は「今回の訪問は両国関係を正常な軌道に戻すこと にとって積極的な意味がある」と述べた。

谷内氏は16日に外交担当トップの楊潔篪国務委員(副首相級)と夕食を含めて 5時間半にわたって協議した。17日には中央軍事委員会のメン バーである常万 全国防相とも1時間会談した。中国側は谷内氏との対話を一方的に「ハイレベル政治対話」と位置づけ、重視する姿勢を強調した。

習近平指導部の谷内氏への期待は大きい。安倍晋三首相の戦後70年談話など歴 史認識の問題は避けて通れない。安倍首相の考えを正確に把握 し、中国側の意向を安倍首相に直接伝えられるパイプ役が必要となる。昨年11月に「最悪の日中関係」といわれる状況下で、歴史認識や領土をめ ぐり双方が受け入れ可能な合意文書をまとめた谷内氏を窓口として位置づけた。

安倍首相は9月初旬に訪中し、習国家主席と会談することを検討している。谷内氏と李氏の会談で安倍氏訪中の話題は出なかったとされるが、日中韓首脳会談については谷内氏が早期の実現に向けて協力を求めた。

中国経済の成長が鈍化するなか、社会の安定を重視する習指導部は大規模なデモや暴動につながりかねない反日感情を過度に刺激するのは避けた い。「予想以上の経済悪化が対日関係改善の大きな材料になっている」(日本の外務省幹部)との指摘もある。継続的な対話で関係改善を維持する のが基本的な構えだ。

一方で戦後70年の節目の年として、反日のドラマや映画を全国で放映する動きもある。反日カードの放棄はあり得ないとの指摘は多い。尖閣諸 島や東シナ海のガス田をめぐる問題も解決の糸口は見えない。日中間にいくつも残る火種をいかに管理するかは、谷内氏のパイプに委ねられた。

●「「異常事態」の中国株市場、商品や株式にグローバル投資家の売り」

2015年7月8日 ロイター

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKCN0PI0LM20150708

中国リスクへの警戒感が市場に広がっている。

上場銘柄の約半数が売買停止となる「異常事態」にグローバル投資家は、株式や商品などのポジションを 手仕舞い始めた。実体経済への影響も懸念され、金利は低下、リスクオフの円買いも出ている。

ギリシャの財政問題も混迷を極めており、市場の楽観ムードは大きく後退している。

<アジアに広がるリスクオフ>

約半数の銘柄が売買停止となる異常事態となった。8日の中国株式市場の上海、深セン取引所では約1300社の企業が売買停止。全上場企業2808 社のうち約45%が売買できない状況となっている。

事前には「売ることができなければ、株価が下がることもない」(外資系証券)との楽観論もあったが、株安は止まらなかった。上海総合指 数.SSECと滬深300指数.CSI300はともに一時8%下落。取引可能な株に売りが集中しただけで、抑止効果はほとんどなかった。

予想に反し中国株が大きく下落して始まると、日本を含むアジアの市場は動揺。日経平均.N225は3%を超える下落となり、2万円大台を大きく割 り込んだ。香港ハンセン指数.HSIは6%、台湾加権指数.TWIIも3%を超える下落となっている。株式などリスク資産のポジションを落とす動 きが加速している。

中国株式市場への外国人の直接の投資は制限されており、マネーフローでの連関性が高いわけではない。しかし、名目GDP(国内総生産)で世界2位(1000兆円超)に巨大化した経済国における株式市場の「異変」に投資家も警戒感を強めている。

「中国株の下落はリスク量を増大させ、他市場でのグローバル投資家の利益確定売りにつながる。さらに株安が中国の実体経済に影響を与えれば、世界経済もただではすまない。影響は限定的と楽観視はできない」と、アムンディ・ジャパン投資情報部長の濱崎優氏は話す。

<CTAやHFからの売り>

実際、金属など商品市場では中国の景気減速に警戒感が強まり、価格が大きく下落。汎用性が高い金属で景気や需要に左右されやすい銅CMCU3は8 日の市場でやや反発したが、前日に6年ぶり安値を付けた。原油など19商品の先物相場で構成されるトムソン・ロイター/コアコモディティーCRB 指数.TRJCRBは7日の市場で3カ月ぶりの安値に下落している。

「コモディティ商品の最大の買い手は中国。株安による実体経済への影響が明確に見えたわけではないが、リスク回避の動きが世界の投資家に広がっている」(ばんせい投信投資顧問・商品運用部ファンドマネージャーの山岡浩孝氏)という。

前日7日の米ダウ.DJIが場中に切り返しプラス圏で引けたことで、安心感が広がりかけたが、止まらない中国株の下落に投資家心理も消沈したよう だ。市場では「株式や商品にはCTA(商品投資顧問業者)や、マクロ系ヘッジファンドなどからの手仕舞い売りが目立っているようだ」(大手証券ト レーダー)との声が出ていた。

ギリシャ問題の行方も不透明感が一層濃くなっており、マーケットにはリスクオフムードも広がってきた。円買いが強まり、ドル/円は一時122円割 れ。金利も低下し、日本の10年債利回りは0.415%と2週間半ぶりの低水準をつけた。

<矢継ぎ早の対策が「火に油」>

中国株が下落したこと自体を、市場関係者が驚いているわけではない。上海総合指数は年初から60%、昨年7月からは2.5倍という急上昇をみせて きた。その間、中国経済は減速感を強め、今年の成長率目標は7.0%と11年ぶりの低水準。景気に逆行して株価だけが上昇してきた一種の「バブ ル」であり、株価下落自体は健全な「調整」ともいえる。

市場の警戒感を強めているのは、中国政府のあわてぶりだ。学習院大学・経済学部教授の渡邉真理子氏は「ファンダメンタルズからかい離したような株 価の調整はある程度、想定されていたと思うが、矢継ぎ早に出てきた対策は、場当たり的な対策が中心だった。その裏には何があるのかと、逆にマー ケットの不安をあおっている」と話す。

約半数の銘柄が売買停止となっただけではなく、口座や空売りの監視や、自己勘定での株買い支援や投資上限の引き上げなど、株安対策が連日発表され ているが、株価は下落。むしろ油を注いでいるようだ。PER(株価収益率)などバリュエーション面では割高感も解消されつつあるが、実体経済に株 安の影響が出てくれば、水準は切り下がらざるを得ないだろう。

日経平均は年初から6月24日の高値まで20%上昇。それまで、ほとんど調整らしい調整はなく、今回の下落も「絶好の押し目買いのチャンス」(国 内証券ストラテジスト)と強気な声も残っている。だが、日本にとって最大の輸出先であり、インバウンド消費を支える中国経済だけに、単なる「調 整」とはかたづけられない不気味さもある。(伊賀大記 編集:田巻一彦)

●「ゴールドマン:中国株はバブルではない 27%上昇の予想維持 」

Goldman Sachs Says There’s No China Stock Bubble, Sees 27% Rally

2015年7月8日 ブルームバーグ

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NR57B56JTSEB01.html

中国株式相場が大幅な下落を記録しているにもかかわらず、ゴールドマン・サックス・グループの強気な見通しは揺らいでいない。

ゴールドマンの中国担当ストラテジスト、劉勁津氏(香港在勤)は、大型株から成るCSI300指数が今後1年間で27%上昇すると予想。当局の支 援策が投資家の信頼感を高めるほか、金融緩和で経済成長に弾みがつくためだと説明している。

また、レバレッジをかけたポジション(持ち高)は市場 の崩壊を引き起こすほど大きくはなく、バリュエーション(株価評価)には上昇する余地があると指摘した。

海外投資家による売却が記録的なペースに達し、中国の信用取引トレーダーによる売りは過去最大規模となり、中国株の時価総額からは3週間で3兆 2000億ドル (約390兆円)が吹き飛んだ。他の外資系投資銀行からはバブルを警告する声が高まっているが、こうした状況にもかかわらずゴールドマンは楽観的な見方を維持している。同社の予想は個人投資家の信頼回復に向けた中国当局の前例のない取り組みの成功にかかっている。

劉氏はインタビューで中国株について「まだバブルではない」と指摘。「中国政府には相場を支える多くの手段がある」と述べた。

7月1日にCSI300指数の目標を設定した劉氏は7日、予想を引き続き維持していることを確認した。同氏は過去1年間の大半、中国株の上昇を予 想してきた。CSI300指数は先月、7年ぶり高値に付けていた。

(転載貼り付け終わり)

副島隆彦拝

【1471】[1800]天武天皇の正統性について

額田王(ぬかたのおおきみ)と大海人皇子(天武)の関係

あかねさす 紫野行き しめ野行き 野守は見ずや 君が袖振る 19

むらさきの にほへる妹を 憎くあらがば 人妻ゆえに 吾恋めやも 20

『万葉集』巻一にある有名な二首の歌です。(数字は『万葉集』の歌の通し番号です。巻一の最初の歌が1で、巻二十の最後の歌が4516です。整理の都合上付けられたものです。)

上記の歌は、日本歌謡で最も愛唱されている歌で、たびたび小説や演劇、劇画の題材になり、額田王は日本では非常に愛され超有名な女性です。天武天皇(大海人皇子)の印象も額田王との関係で創られてきたといえると思います。

今私は、史料に即して額田王と大海人皇子の関係を洗い直したいと思います。額田王は正史『日本書紀』に一回だけ登場します。天武二年(西暦673)の天武天皇の結婚と子供たちを記した記載の中です。

″天皇、初め鏡王の娘額田姫王(日本書紀では姫王と表記している)を娶り、十市皇女を生しませり。″

天武天皇と額田王は、結婚しており、その間に十市皇女が生まれていたと云う記事です。(十市皇女は、壬申の乱で滅ぼされた大友皇子に嫁ぎ葛野王を生んでいた方です。)『日本書紀』での登場はここ一か所だけです。

ところが『万葉集』では、天智天皇に捧げる挽歌を作っており天智天皇にお仕えしていたと考えられている。

山科の御陵より退き散くる時、額田王の作る歌

やすみしし わご大君の かしこきや 御陵仕ふる 山科の 鏡の山に 夜はも 夜のことごと 昼はも 日のことごと 哭(ね)のみを 泣きつつありてや 百磯城(ももしき)の 大宮人は ゆき別れなむ 155

また第四巻に次の歌もある。

額田王、近江天皇(天智天皇)を思(しの)ひて作る歌

君待つと わが恋をれば わが屋戸の すだれ動かし 秋の風吹く 498

鏡王女の作る歌

風をだに 恋ふるは羨し 風をだに 来むとし待たば 何か嘆かむ 499

498の歌から、額田王は天智天皇の訪れを待つ身になっていたことがわかります。なお額田王の歌と鏡王女の歌はセットです。『日本書紀』に額田姫王は鏡王の娘と記されていることから、鏡王女と額田王は、姉妹と考えられています。最初天武天皇(大海人皇子)に嫁ぎ、後天智天皇の訪れを待つ身になっていたことが後の世の人々の好奇心を刺激するのでしょう。様々な物語が作られているようです。それに伴い19と20の歌の解釈も多様にあります、その検討は次回します。

【1470】[1799]『明治維新という過ち』について

『明治維新という過ち』について

田中進二郎

原田伊織著『明治維新という過ち』(毎日ワンズ 2015年1月刊)は現在、歴史の本の中で非常に売れ行きがよいそうだ。

これまでの幕末の歴史が、司馬遼太郎をはじめとして薩摩・長州出身者を英雄視した「薩長史観」であったが、最近はそれが大きく揺るがす本がいろいろと出ている。

私もこの本を読んでみた。著者の原田伊織氏は、「昭和30年代に小学生高学年だった」とあるので、現在のお歳は70代後半であろう。

原田氏は、少年時代に母親から切腹の作法を教え込まれた、と書いている。戦後になっても、武家の血筋をひいた家では、切腹を躾(しつけ)として教えていたというのは驚きである。

そのような家庭で育った原田氏が、戊辰(ぼしん)戦争の際に敗れて集団自決した、会津の白虎隊や、絶望的な切り込みをして玉砕した二本松少年隊などに武士の美風を見出して讃えるのは、自然といえば言える。

●トーマス・グラバーが持ち込んだ圧倒的質量の武器弾薬

この本では、会津戦争に代表される東北戊辰戦争を中心に、薩長の武力倒幕がいかに非道であったかが述べられている。

薩摩・長州を主力とした新政府軍は江戸城開城(1868年 慶応四年4月11日)のあと、会津藩(福島県)や庄内藩(山形県)・仙台藩を中心とした「奥羽越列藩同盟」を朝敵とみなし、征伐する兵を繰り出した。小銃と、大砲を有した西軍(官軍)の前に、東北諸藩は一方的にやられるだけだった。戊辰東北戦争とは、原田氏によると、「ライフル銃部隊(新政府軍)と火縄銃部隊(東北諸藩)の戦いで、百戦すれば百勝するほどの武器の性能に違いがあった。」(p222より引用)

いくつかの戦闘で列藩同盟軍が十倍の兵員で新政府軍を迎え撃っても、逆に十倍の死傷者を出している。

「東北戦争の最初の本格的な戦いといわれる白河戦争では列藩同盟軍は死者700名以上、負傷者は2000名をだした。一方西軍(新政府軍)は死者わずか10名、負傷者38名という軽微なものだった。この戦いには大垣藩(岐阜県)が火箭砲(かせんほう)を持ち込んでいた。火箭砲とは、焼夷弾を打ち込む砲だと考えればいい。これが、列藩同盟軍の陣地を焼き、逃げる兵に対して、射程の長い(600m~800m)スナイドル銃が火を噴くといった様相であった。同盟軍兵士のゲベール銃の射程距離は80m~100mに過ぎず、彼らは立ち上がって弾を込めており、これを伏せたままの新政府軍が狙い撃つ。つまり、これはもはや戦いとは言えなかったのである。」

(以上『明治維新という過ち』p224より引用)

田中進二郎です。薩長を中心とする西南諸藩に、トーマス・グラバーは大量の武器を調達していた。同時に幕府の注文にも応じていたが、やはり大半は討幕側にわたったようだ。グラバーは総計で18万丁の小銃と大砲を国内に持ち込んだ、とされている。

●会津戦争とプロイセンの宰相ビスマルク-新潟港をめぐる国際外交

星亮一著『会津戦争全史』によると、西軍(官軍)が最初に攻略した白河口の緒戦では、会津軍が西軍に勝っている(1868年4月20日)。これは、会津藩が開港間もない新潟港から購入したスナイドル銃(施条式銃・ライフル)を戦場で用いたためだった。一方の政府軍は旧式のゲベール銃だったから負けた。新潟港まで船で武器を運んできていたのは、プロイセン・ドイツの武器商人・シュネル兄弟だった。

だから新潟港は、会津藩をはじめとする奥羽越列藩同盟にとっての生命線だったのである。

このとき、イギリス大使パークスは、新政府軍を有利にするべく『局外中立』をアメリカ・フランス・イタリア・オランダに通達した。内戦を理由にして、できるだけ新潟開港を遅らせようとした。

イギリスは新天皇(明治天皇)をいただく新政府を正当と断定し、東北諸藩や旧幕軍は反乱軍と、きめつけた。一方、アメリカ大使は、旧幕府の権威はまだ高いとみていた。

アメリカは、軍艦ストーン・ウォール号(甲鉄艦)の明治新政府側への引き渡しを渋りつづけた。

一方、プロイセン(プロイセン帝国が成立するのはこの3年後の1871年のこと。)の宰相ビスマルクも、奥羽越同盟軍を支持する構えを見せてはいた。さきほどのシュネル兄弟の兄ハインリヒ・シュネルが、会津藩と庄内藩(山形県)を支援するように、プロイセン政府に掛け合ったからである。東北の列藩同盟の中には、蝦夷(えぞ・北海道)の松前藩も入っていた。だから、列藩同盟は『蝦夷地を割譲(かつじょう)するかわりに、プロイセンの軍事支援を求める』という文書をプロイセン駐日代理公使のブラントに送った。ちなみにシュネル(兄)は武器商人として活動する前には、このブラントのもとで文書の翻訳を担当していたらしい。

手紙は、二か月かかってビスマルクの手に届いた。しかし、イギリス帝国の万国公法を「錦の御旗」にした外交戦略の前に、ビスマルクは会津藩の支援の要請を断らざるをえなかった。

会津とプロイセンの秘密外交を明らかにする書簡が、もうすぐドイツ語から日本語に翻訳され本になるようである。(洋泉社ムック『八重と会津戦争』p122にこのことが書かれている。)

皮肉なことに、ビスマルクに向けて公使ブラントが送った手紙が届く前に、既に新潟港は新政府軍によって押さえられてしまった。東征軍参謀の西郷隆盛が自ら、軍艦に乗って新潟港奪取の攻撃を行ったのである(1868年7月)。

このとき、幕府の脱走艦隊を指揮していた榎本武揚(えのもとたけあき 幕府海軍副総裁)は、新潟港を守るために動こうとはしなかった。榎本は「あくまで薩長軍と戦う」という決意表明をしておきながら、品川沖でひたすら待機していた。榎本武揚と勝海舟が裏で完全に示し合わせていた、ということは、『フリーメイソン=ユニテリアン教会が明治日本を動かした』(成甲書房 2014年刊-以下『フリーメイソン=ユニテリアン』と略記)の第3章で長井大輔さんが、克明に暴いている。

榎本武揚は同僚に向かって、「奥羽のやつらは時代遅れの武士の価値観を持ち続けているので嫌いだ。」ということも言っていたらしい。会津藩は薩長だけにやられたのではない。徹底抗戦を唱えた幕臣たち(インナーサークルのひとびと 生き残って新政府の要職についていった)からも裏切られていたのである。

ここが分からない人が多いから、薩長史観でなければ、佐幕派・会津史観だという二項対立に陥るのである。

新潟港が官軍の手に落ちた直後に、河井継之助(かわい つぐのすけ)率いる長岡城も、官軍を苦しめたのちに落城した。河井は最新式の機関砲のガトリング砲も二門購入していたが、これもシュネル兄弟によって新潟港まで船で運ばれたものだった。

河井は会津に向かって転戦する中で負傷し、死亡する。

長岡城が落城した同日に(7月29日)に二本松城(福島県〕が三春藩の裏切りにもあい、落城している。二本松少年隊は最後の斬りこみを行って、ほとんどが玉砕した。

『フリーメイソン=ユニテリアン』の中で、副島隆彦先生は、会津戦争のときに官軍の鉄砲隊に切込みをかけて、死んでいったのが日本陸軍の「万歳特攻(吶喊―とっかん)」の始まりだろう、と書かれている。(同上 第2章p73より)

●テロリスト扱いされている赤報隊・相楽総三は草莽の士

『明治維新という過ち』で原田伊織氏は、薩長が幕府及び幕府に味方する諸藩を武力でたたく口実をつくるために、ひどい挑発行動をとった例を挙げている。

その一人は、西郷隆盛から特命を受けて、江戸市中を荒らしてまわった、相楽総三(さがら そうぞう)である。相楽は赤報隊隊長として、江戸で火付け、略奪、殺人を繰り返して幕府を挑発しつづけた。しびれをきらして、薩摩藩邸を包囲し、砲撃したのが幕府と庄内藩だった。これで、幕府もろとも庄内藩は「官軍」の敵になってしまったのだ。江戸無血開城の前日に、会津と庄内藩の二藩同盟は成った。(1868年4月10日)

p62

一方、赤報隊隊長・相楽総三は、江戸で暴れたのちに、西郷隆盛によって、今度は東山道方面の薩長軍の先鋒に任命された。そして、中山道の各宿場に『年貢半減』を約束しながら、軍資金を調達して進んだ。宿場の本陣や富農たちは、相楽の赤報隊になけなしの金を出した。

相楽総三は今このときが、草莽崛起(そうもうくっき)の時であるとして、関東や東山道にひそんでいたゲリラ部隊を蜂起させ、民衆による倒幕=革命の開始を呼びかけていったのである。なんと、相楽総三は、水戸天狗党の残党だった!

西郷隆盛は相楽を起用することの危険性をよくよく知っていたのである。西郷隆盛の

有名な言葉に

「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困るものなり。此の始末に困る人ならでは、艱難を共にして国家の大業はなし得られぬなり」(『西郷南洲遺訓』という言葉がある。

この西郷の言葉は、相楽のような草莽の士を指している。

しかし、その後にあらわれた「官軍」は「さきほどの赤報隊は偽官軍」だといって、相楽をとらえ、首をはねた。そのあと、金をだした庄屋たちも、役人たちから取り調べをうけた。このことは、島崎藤村の長編小説「夜明け前」に臨場感をもって描かれている。島崎藤村がこの小説で描いたテーマとは「薩長の明治政府の成立そのものが、閉塞した時代状況の元凶をなしているのではないか。」という大きな問いかけなのである。幕末に、中山道を通っていった水戸天狗党や、赤報隊の屍の上に、明治新政府は建てられたのではないか。という問いなのである。だから島崎藤村は、プロレタリア作家の小林多喜二が『蟹工船』を出したのと同年(1929年昭和4年)に、『夜明け前』の連載を開始しているのである。

(梅本浩志著『島崎藤村とパリ・コミューン』社会評論社2004年刊を参考にした。)

原田伊織氏の『明治維新という過ち』のタイトルもいわんとするところは同じだろうが、相楽総三や尊王攘夷の志士たちは「イスラム国=IS」のテロリストとやっていることに違いはない!という言い方は、センセーショナルではあるが、問題の核心には迫れない主張である、と私田中は思った。

赤報隊の相楽総三にしても、浪士組(のちに新撰組になる)を京都で結成した清河八郎(きよかわはちろう)にしても、水戸の天狗党に加わっていた。ついでに近藤勇に粛清された新撰組・芹沢鴨(せりざわかも)もそうだったようだ。筑波山(茨城県)に立てこもった連中たちは、おそらくかがり火をたいて、激論をかわしていただろう。藤田小四郎(藤田東湖の息子)や武田耕雲斎の方針には従えないとして、山をどんどん下りていった。水戸天狗党は雪中行軍のすえ、包囲されて、頼みの一橋慶喜にも裏切られる。そして鰊小屋に詰め込まれて(この小屋は福井の敦賀に現存しているそうだ)首をはねられた。このあと、生き残った残党たちはあらたな倒幕運動をおこしていったのである。清河八郎の「回天」=倒幕の思想の原点はここにあったのだろう。しかし、また彼らも一人ずつ消されていった。

新撰組の芹沢鴨については、暗殺された理由は通説のように、「素行不良」だったのではなく、攘夷を決行するため宮家(有栖川宮)に接近したためだ、という説が生まれている。芹沢の無断行動に怒った会津藩の公用人らが暗殺を指示したのではないか、と歴史家の星亮一氏は『幕末日本のクーデター』(批評社 2013年刊)の中で述べている。

彼らは国を憂えて立ち上がって、殺されていった人間たちだ。このことは副島隆彦先生の『属国日本論』をよく読めばわかる。

●賤民で構成された奇兵隊の野蛮さ

しかし、一方で長州藩の奇兵隊は、これまでの(司馬遼太郎氏によって流布されてきたような)、「階級の違いを超えて国を憂える草莽(そうもう)が立ち上がった」というようなものではなかった。長州藩の最下層の、教育も受けていない賤民たちに当時の最新武器を持たせて、訓練したものだった。これは原田伊織氏のいうとおり、事実だろう。

奥羽鎮撫軍 下参謀として仙台藩に下り、乱暴狼藉(ろうぜき)を繰り返した世羅修蔵(せら しゅうぞう)はその典型だ。世羅を仙台に向かわせたのは、木戸孝允だ。仙台藩も戦いに巻き込ませようと画策したのだろう。世羅修蔵が仙台に向かうと聞いて、長州の品川弥二郎は仙台藩家老の但木土佐(ただき とさ)に向かって、「世羅とはひどいのが行くな」と同情した、という。やがて仙台藩士の怒りを買って、処刑される。(1868年4月20日)仙台藩は世羅を斬ったここでふっきれて、会津藩とともに徹底抗戦すると決定する。

―たまたま6月30日の日経新聞を見ていたら、仙台藩家老・但木土佐の血縁にあたる但木敬一氏(弁護士・元検事総長)の文章があった。これによると、

但木土佐は明治二年(1869年)5月19日戊辰戦争の首謀者として仙台藩麻布下屋敷にて斬首刑に処せられた。家名断絶、家禄没収の沙汰を免れず、約15年間「但木」の名を使う事さえ禁じられた。

とある。-やっぱり長州ひどいなあ。

●木戸孝允と大村益次郎の江戸でのつながり

賤民の「中等以下の知能の」(少なくとも戊辰戦争では新政府軍は、戦国時代の足軽程度の道徳観念しかなかった)民兵を、急ピッチで近代の軍隊に変えるために長州に招かれたのは村田蔵六(大村益次郎)である。招いたのは桂小五郎(のちの木戸孝允)だ。村田蔵六は長州に行くにあたって名前を変名し、大村益次郎と名乗った。グラバーは長崎にやってきた彼に4000丁余りの銃を売っている。彼も高杉晋作と同様、上海に渡っているので、ジャーディン・マセソン商会と接触していただろう。大村は、奇兵隊ほか長州藩兵に、ゲリラ戦術を徹底して仕込んだと考えられている。

桂小五郎と大村益次郎の関係は、かなり早いころからあった。司馬遼太郎氏は、江戸の刑場で、村田蔵六(大村)が蘭書を片手に解剖の授業をしているところに、偶然に桂小五郎が出くわして、彼の才能に目をつけた、いう。(小説「花神」)。司馬遼太郎は重大なところでいつもウソを書く。

大事なことは、桂小五郎は尊王攘夷の皮をかぶりつつ、蘭学者たちのネットワークの中にも入り込んでいた、ということだ。手塚律蔵(てづかりつぞう)という長州出身の貧しい家の出の洋学者が、桂を江戸の私塾で教えている。ここで西周(にしあまね)も学んでいる

このことは少しだが『フリーメイソン=ユニテリアン』で私田中進二郎が書いた。P104より引用する。

(引用開始)

手塚律蔵は蕃書調所の教授手伝(てつだい)として、西周のほかにも、木戸孝允、津田仙(つだ せん 津田梅子の父)らに教えた。手塚の尽力もあって、翌年には西周も「蕃書調所教授手伝並」という肩書きをもらって、幕府に採用される。津田真道も西と同じポストについた。ここで教鞭(きょうべん)をとった人物は、大村益次郎、寺島宗則、加藤弘之(かとう ひろゆき)らがいる。日本中の頭脳がここに集まった。(p104)

(引用終わり)

手塚律蔵は西周をジョン・万次郎(中浜万次郎)に紹介しているから、フリーメイソンのインナーサークルの一員である、と考えられる。手塚は、長州藩の江戸屋敷で藩士たちを前に開国の重要性を論じたところ、尊攘派の藩士に命を狙われ、江戸城のお堀に飛び込んでなんとか命拾いした、という。そのあと瀬脇寿人と変名までしている。

それなのに、水戸の尊攘派と気脈を通じていた桂小五郎は、手塚の門人となっているのは奇妙きわまりないことだ。

桂小五郎も、大村益次郎も尊攘派の志士たちの中に入り込んで、上から操る役割をしていたのだろう、と推測がつく。ここらへんはこれからの研究課題としたい。

最後に。『フリーメイソン=ユニテリアン教会が明治日本を動かした』(成甲書房)のご購読どうぞよろしくお願いします。

(終り)

田中進二郎拝

【1469】[1798]次の大きな金融危機の前哨戦(スカーミッシュ)が始まった。合わせてジム・ロジャーズへのインタビュー記事も。

副島隆彦です。 私は、きのう 今日のぼやきに、「俳優 高倉健(たかくらけん)に学ぶこと」を載せた。読んでください。

この9月には、2008年9月15日(ああ、あれからもう7年がたつ)リーマン・ショック並みの大きな金融危機(ファイナンシャル・クライシス)が、アメリカ(ニューヨーク)から起きて世界に波及するだろう。

自分は、アベノミスクのダマシの手口に同調して踊っている程度の愚か者でないと自覚しているのなら、今のうちから備えなければいけない。

私の考えは、以下に転載する 正直者の大投資家のジム・ロジャーズの考えと全く同じである。 アメリカでも、急激なインフレがもう始まっている。それを操縦(そうじゅう)しようとして、FRB(イエレン)議長は、急いで、政策金利(FFレート)を上げたい。が、上げられない。で、もがき苦しんでいる。

ジム・ロジャース(Jim Rogers、1942年―)

ジャネット・イエレン(Janet Yellen、1946年―)FRB議長

10年ものの米国債利回り(イールド)は、今、2.3パーセントである。これを、3.5パーセントまで上がるように操作したいのだ。だがそうはうまくゆかない。舵取りに失敗して、やがて急激な高インフレがアメリカを襲う。

「イエレンは、金利を上げる、上げる、と言っているが、どうせ上げられない。景気回復していないのに、インフレ退治だけしようというのは無理だ」と、私、副島隆彦は最近の2冊の金融本で書いた。 ジェイコブ・ルー財務長官は、金利が 0.5%でも上がると、アメリカの国家予算を組めなくなる。一年間の利払いの増加、400億ドル(40兆円)だけでも、アメリカは破産する。

ジェイコブ・ルー(Jacob “Jack” Lew、1955年―)財務長官(右)とイエレン

ギリシアの破綻(デフォールト)など可愛いものだ。ウクライナも、プエルトリコも、どこどこの国も、それから、スペイン、イタリアもどうせもうすぐ財政破綻する。

ツイプラス(Alexis Tsipras、1974年―)首相たちは、ギリシアの金持ち層までが、左翼になって、ヨーロッパ全体に復讐する、という感じだ。 「よくも 我ら誇り高い (ギリシア文明=西洋文明 の発祥の地)ギリシア人の 名誉を踏みにじったな」と怒っている。

ヤニス・バルファキス財務相(Yanis Varoufakis、1961年―)とツィプラス首相(右)

私が本で書いた通り、今度、そのページ(P105)を画像の貼り付けで見せてあげるが、ツィプラスたちは、初めから、「ギリシアはもう破綻した。だから、3400億ユーロ(=40兆円)の借金は返さない。消えた。 さっさと次の破産(はさん)手続に入ってくれ。 EU は、(そのものが、)債権者会議 ( stakeholders’ meeting ステイクホールダーズ・ミーティング)なのだ。破産したら借金は消える。棒引きになって、返さなくていいのが、ヨーロッパ近代が確立したルールだ」と 言っているのだ。 このことを、誰も、どこも報道して説明しようとしない。

自分の中央銀行に、ガブガブと自分のボロ屑国債を買わて(違法行為だ)、それでお金(お札)をジャブジャブ刷らせて、それで、株式を釣り上げる、という、愚か極まりないことを、安倍晋三 という 暴力団の犯罪者たちが、やっている。 いつまで、そんなことをやれると思ってるか。 まともな頭をしている人間なら、分かることだ。 お前たちは、アホなのだ。国家を乗っ取っている犯罪者集団だ。

安倍晋三(1954年―)首相

私は、スーパーマーケットで確認しているが、今、たまねぎ とじゃがいもは、同じ値段だ。どちらも 一個(大き目の玉)が、100円だ。 たまねぎ、じゃyがいもが、一個100円するのだぞ。魚も一匹200円ぐらいだ。肉は、安いオーストラリア産のステイキ用で、150グラムで500円ぐいらだ。

国産の和牛ならすぐに800円とか、1400円とかする。

自分でスーパーに行って、野菜を握りしめて、真剣に考えなさい。国民生活の現実を見なさい。私は、自分で、じゃがいもも玉ねぎも、小さな畑で作っている。それぞれ100個ぐらいは作れる。ピーマンも、トマトも、とんがらしも作る。 青い葉っぱは、ビーニルを掛けないので、すぐに虫にやられるが、本気でやれば収穫できる。

「インフレ目標(値) 2パーセント (期待インフレ率2%)を何が何でも達成する」と 安倍やら、黒田、伊藤隆敏(いとうたかとし)たちは、必死で祈願している。が、バカじゃないか。お前たちは。 日本国民の、主婦たちに、

その「インフレ目標2パーセント」という意味を、本当に説明できるか。

黒田東彦(くろだはるひこ、1944年―)日本銀行総裁

伊藤隆敏(1950年―)コロンビア大学教授

「インフレ(物価高)にするのが、私たち安倍政権の目標です」と、本気で、スーパーの前で、演説してみろ。 「物価を上げることが、いいことなのです」を、じーっと聞いている主婦たちが、カッとなったら、お前たちは、一斉に石を投げられるぞ。 女を集団で怒らせたら、どれぐらい怖いか、知っているのか。

何が、インフレ目標(ターゲット)理論だ、馬鹿野郎ども。 私が、この理論のウラ側を、全部、本に書いて 暴いた。これからもっとやる。

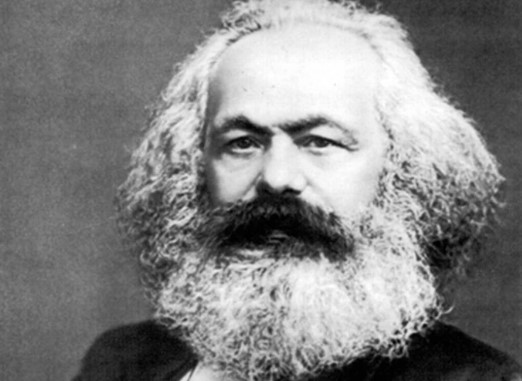

お前たち アメリカ経済学かぶれ たち は、人間とう生き物の どケチ根性、金銭崇拝、フェティシズム(物神崇拝=ぶっしんすうはい=)、お金にしがみつき、お金を肌身離さず握っている、その切実な感情が分からないのだ。 カール・マルクスが、この人間の金銭へのフェティシズムを 喝破(かっぱ)した。

カール・マルクス(Karl Marx、1818―1883年)

無理やり、金融政策で、期待(目標)インフレを達成すれば、国民が贅沢品を買物するようになって景気が良くなる、などど、本気で考えているか。 この亡国の ヤクザ者たちは。

私の考えは、穏(おだ)やかに言えば、以下のジム・ロジャーズ氏と 同じだ。じっくり読んで、勉強しなさい。

副島隆彦拝

(転載貼り付け始め)

●「J・ロジャーズ氏が不人気な資産を買っている理由」

Why Jim Rogers is buying what everyone else is selling

2015年6月30日 WSJ (ウォールストリート・ジャーナル紙)

http://jp.wsj.com/articles/SB12090554170328684804804581079050758613340

ジョージ・ソロス氏とクォンタム・ファンドを共同設立し、オートバイで世界 を旅した体験記に投資的な視点を加味されたベストセラー「冒険投資家 ジム・ ロジャーズ 世界バイク紀行」を著したロジャーズ氏。

最近、本紙のインタビューに応じ、世界の金融市場について語った。

ロジャーズ氏が筆者に株式相場が暴落すると警告した2008年以来、同氏が米国 株や世界の市場全般についてこれほど悲観的な話をしたのは初めてである。

以下を読めば、ロジャーズ氏が米国市場について言っておきたいこと、同氏が 金(きん)、国債、ギリシャ、日本、中国などをどのようにみているかが分かる。

Q:今は普通の時代ではないのか ?

A:現在起きていることは歴史的にも異例なことだ。過去数千年の歴史において、金利が0%だったり、マイナス圏に突入するなどということは一度 もなかった。

われわれは将来のために貯蓄したり、投資したりしている人々を滅ぼしつつある。彼らは、仕事もしていないのに 4、5軒の家を 頭金(あたまきん。ダウンペイメント)なしで購入した人々の犠牲となって破綻しかけている。われわれは、歴史上のすべての社会が最も必要としてきた人々に大打撃を与えているのだ。

投資をしたり貯蓄をしたりしている人々が大損害を被っているときは、その社会、経済、国には問題がある。米国はまさにそうしたことをしてきた。 将来のために貯蓄してきた人々のことを考えてみてほしい。

(まじめに生きている)彼らはバカみたいに見える し、バカみたいだと感じてもいる。借金をしている友人たちは、彼ら(まじめな人間たち)の犠牲で救われているのだ。

Q:国債市場はバブル状態にあるのか?

A:バブル状態かどうかはいずれ判明する。が、おそらくその状態にある。株式市場が下落するためには何かが起きなければならない。国債市場がみんなを震え上がらせれば、株式市場は下落するだろう。前回の国債の弱気相場は1946年から1981年まで続いた。

1981年以来ずっと、国債市場は強気相場であり続けてきた。 国債価格が下がり始めると、金利は上昇する。金利は今後、もっともっと上がるだろう。現在では考えられないような水準に達するはずだ。どこまで上がるかは明言できないが、1981年の米国債10年物の利回りは15%以上だった。

現在、米国ではインフレが起きている。 しかし、米労働統計局はインフレなどないと発表している。彼らは一体どこで買い物をし、どこの学校に子息を通わせ、どこで野球観戦をしているというの か。インフレは世界中で起きており、米国だけの話ではない。

2015年6月という日付と共に、次のことを書き留めておいてほしい。今のような低金利の環境は永遠には続かない。国債は長期間にわたって下がる可能性がある。中央銀行の官僚たちもこれには恐れをなすだろう。株式相場が10~13%下落するかもしれない理由もそこにある。

Q:米連邦準備制度理事会(FRB)は何をすべきか

A:FRBは国債の購入をやめるべきだ。適切な水準は金利や市場に決めさせるべきなのだ。このことは一部の企業の破綻を意味するかもしれない。

1990年代の初頭、スカンジナビア諸国は問題を抱えていた。スカンジナビア諸国は企業を破綻させ、1~2年はかなりの辛酸をなめたが、再編を果たし、世界的にも最も経済 が堅調な地域の1つとなった。

その一方で、日本は企業を破綻させることを拒み、人為的な景気刺激策を取り続けた。そのせいで、 10年以上が失われてしまった。 人為的な景気刺激策はうまく機能しない。うまくいった試しがないのだ。経営に行き詰ったら破綻して、もう一度やり 直す、うまくいく方法はこれしかない。

Q:金(きん)についてはどう思うか?

A:金は調整局面にあり、この調整に入ってすでに4年が経過している。私は現在、金(きん)を購入していないが、向こう1~2年のうちに金(きん)の買い好機が やってくる と見込んでいる。たとえば金が1トロイオンス=1000ドルを下回ったら、金(きん)を大量に買い増すのが賢明だと私は考えている。

1000ドルを下回ったら、と言ったが、別に根拠があるわけではない。一般的に50%の調整が標準的というだけである。1000ドルを下回る前 に、金(きん)はバブル状態になるはずだ。過去を振り返ると、政府や通貨に対する信頼感が崩れたとき、人々は逃避先として金(きん)を選んできた。

問題の一端(いったん)は多 くの人々が金(きん)を神聖で神秘的なものだと考えていることにある。金(きん)が下落すると、それだけで驚く神秘主義者もいる。

次に大きな問題が起きたら、政府、中央銀行、紙幣などに対する 人々の信頼感は失われるだろう。金(きん)が最も上昇するのはそのときである。だがそれは、中央銀行が危機を乗り切るため にあらゆる措置を講じるときでもある。

Q:現在、あなたはどういった資産を買っているのか ?

A:私は中国、日本、ロシアの株式を買っている。すべてアジア市場だ。私が米国株を買っていないのは、米国株が過去最高値を更新しているからだ。高値を更新している資産は購入する気になれない。

日本株は過去最高値から50%下げた水準にあり、安倍首相は無制限に紙幣を刷ると述べた。安倍首相は株式相場を上げるためにさまざまなことをしている。株式投資に税制上の優遇措置を与える法案も通過させた。莫大な積立金を運用する年金積 立金管理運用独立法人(GPIF)を説得して国内株の運用比率を引き上げさせた。安倍首相は株式と投資界にプラスになることをたくさんしてきた。

しかし、私は円は買っていない。日本には巨額の公的債務がある上に、紙幣が増刷されている。どちらも通貨の価値を下げる要因だ。短期的には投資家の ためになるが、長期的には日本をだめにしてしまうだろう。日本の人口は減少しており、公的債務は限度を超え、通貨の価値は損なわれている。こうしたこと が日本にとって良いわけがない。

Q:中国はどうか

A:中国は世界最大の債権国であり、中国株は過去最高値より30%も低い。一方の米国は世界の歴史上最大の債務国であり、その株式相場は過去最 高値水準にある。

私は中国株をまだバブルとは考えていない。しかしこのまま上がり続ければ バブルになるだろう。中国国内では債務が数十年振りに積み上がっており、同国にとっては問題となるだろう、が、まだ限度には達していない。意味のある調整が起きてバブルになりかけている市場が、適切な水準に戻 ることを願っている。

通常であれば、私はこの段階で売却する。過去の経験が味方してくれるのではと思っている。タイミングが的中すれば、バブルは素晴らしいチャンスとなる。私は的中したことがない。というのも、私は早めに売るので、その後も上昇してしまうからだ。

今回はまだバブルだと考えていないので、売 らずに保有し続けている。兆候が出始めて1年ほど経つが、今も多くの人々が新たに(中国の株)市場に加わっている。私が中国へ行って、企業の受付係が株の話をしていたら心配になるだろう。そうしたことは悪い兆候だが、(それでも中国の)株価はさらに上昇し得る。

Q:ギリシャはどうか

A:ギリシャは余興に過ぎない。政治家たちが過ちを犯し続けているので、メーンの出し物になり得る。ギリシャにとって最善の道は破綻を宣言し、ユーロ圏にとどまり、やり直すことだ。ギリシャが債務を完済することはないだろう。

米国にも破綻する州、市、郡があるが、そうした自治体 が米国を離脱することはない。再編してやり直すのだ。破綻したからといって離脱する必要はない。ギリシャが破綻してユーロ圏にとどまれば、ちょっとしたトラウマとなるが、われわれは切り替えて前に進むだろう。ギリシャが(ユーロ圏から)追放されるようなことになると、かなりの大事になってしまう。

Q:最後に言っておきたいことはあるか

A:2008年に問題が起きた(引用者駐。リーマン・ショックのこと)のはわれわれがあまりにも膨大な債務を抱えてしてしまったからだ。

現在、世界中の債務は当時よりも大きくなっている。米国では、FRBのバランスシートが5、6倍になった。世界には緊縮策を協議しながら(そのくせ)債務を増やし続けている国がたくさんある。そうした国々にとって株式相場を押し上げる手段は増刷した紙幣しかない。

次回の金融危機はわれわれ全員にとってかなり苛酷(かこく)なものになるだろう。あなたと、その読者と、私が生き残れることを願っている。

(転載貼り付け終わり)

副島隆彦拝