「1814」 レイチェル・ワイズ主演の映画『否定と肯定(Denial:Holocaust History on Trial)』の話をします(全1回・第2回) 2019年3月15日

- HOME

- 「今日のぼやき」広報ページ目次

- 「1814」 レイチェル・ワイズ主演の映画『否定と肯定(Denial:Holocaust History on Trial)』の話をします(全1回・第2回) 2019年3月15日

副島隆彦です。今日は2019年3月15日です。

今年のアカデミー賞でレイチェル・ワイズが『女王陛下のお気に入り』で助演女優賞にノミネートされました。私は授賞式の様子をテレビ画面で見ながら、彼女の主演作である『否定と肯定』のことを思い出しました。私は、2年前に『否定と肯定』という映画を見ました。あまりぱっとする映画ではなく、ヒットすることもありませんでした。

2019年アカデミー賞でのレイチェル・ワイズ

この映画の日本語のパンフレットには、「ナチスによる大量虐殺は真実か虚構か」という言葉があって、「ユダヤ人歴史学者と否定論者、かつてない対決の行方は」となっています。2016年につくられたアメリカ映画ですが、登場人物はほとんどイギリス人です。舞台はイギリスで、ユダヤ人歴史学者と否定論者との間の裁判を描いています。

原タイトルは「Denial:Holocaust History on Trial」となっています。Denial は「否定」、Holocaust History on Trialは「裁判にかけられたホロコーストの歴史」と直訳できます。Holocaustとは「犠牲の山羊」という意味です。古代ユダヤ教では、供え物として主に山羊を用いました。それを、ヘブライ語でホロコーストといいます。

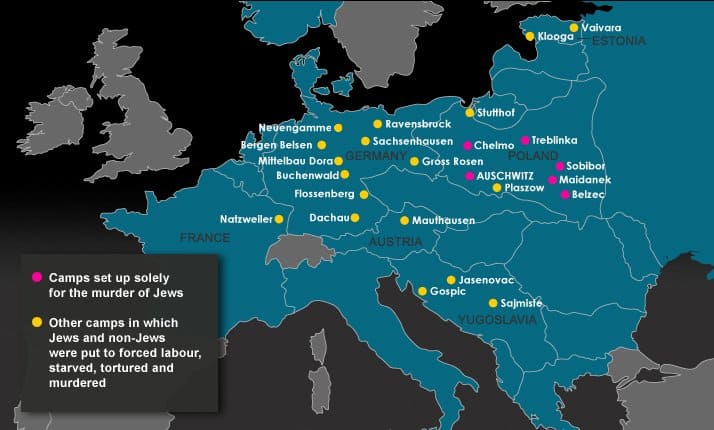

この「ホロコースト(Holocaust)」という言葉が現代で使われるときは、1941年から45年までのドイツ、というよりも本当はほとんどはポーランドにあった収容所に送られたユダヤ人たちが収容内で殺されたということ、つまりナチスによるユダヤ人大量虐殺という意味で用いられます。この映画自身は、日本でヒットさせる気がなかったからなのか、「否定と肯定」というわけのわからないタイトルになりました。

ユダヤ人収容所の地図

映画の原題にあるHolocaust Historyは、別の訳し方をすると、「ナチス・ドイツによる大量虐殺について研究した歴史学」となります。歴史というよりも歴史学です。On Trialは「裁判にかけられた」という意味です。ナチスによる大量虐殺があったかなかったかという議論がありますが、なかったと主張する歴史学者たちがいて、それが裁判所で争ったということです。ですから、「裁判にかけられたホロコーストを否定する歴史学」と訳したほうがずっと正確です。

この映画では、デイヴィッド・アーヴィング(David Irving、1938年-)という実在のイギリスの歴史学者を、ティモシー・スポール(Timothy Spall、1957年-)というイギリス人の俳優が演じています。アーヴィングは、ナチスによるユダヤ人虐殺はなかったと長い間主張しています。

デイヴィッド・アーヴィング

『否定と肯定』でのアーヴィング役を演じるスポール

それに対して、アーヴィングが書いていることは虚偽でありうその歴史であると、アメリカの田舎の女性大学教授であるデボラ・リップシュタット(Deborah Lipstadt、1947年-)が自著の中で非難します。このリップシュタットをレイチェル・ワイズが演じています。

デボラ・リップシュタット(右)とレイチェル・ワイズ

リップシュタットは、アメリカ南部で一番大きな都市である、ジョージア州アトランタのエモリー大学の教授です。映画は、彼女が大学で授業をしている風景から始まります。彼女が授業をしている最中に、Holocaust denier(ホロコースト・デナイヤー・この言葉はナチスによるユダヤ人虐殺はなかったと主張する人を意味します)であるアーヴィングが押しかけてきます。そして後ろのほうでわめきます。リップシュタットが、アーヴィングはうそつきの歴史学者で、歴史を捏造していると批判したことに対する反撃をしたわけです。

『否定と肯定』の1シーン

この出来事が起きたのは1994年でした。アーヴィングがリップシュタットのところにまで押しかけたのは事実だと思いますが、このじいさんはわざわざアメリカの南部にまで行ったんですね。

リップシュタットが書いた本は、『ホロコーストの真実(Denying the Holocaust:The Growing Assault on Truth and Memory)』といいます。これは1993年に書かれました。リップシュタットは、その本の中で、アーヴィングはうそつきの歴史捏造家だと公然と批判しました。

ヨーロッパやアメリカでは、書物などを公然と名指しで批判すると、大体名誉毀損の裁判になります。有名人でなくとも、自分の名誉が毀損されたと思った人は裁判所に訴えます。日本では、この種の裁判は、週刊誌等に記事を書かれた人たちが出版社等を訴える程度で、それほど起きませんが、欧米ではよくあります。これは学術論争になりましたが、そのことを描いた映画です。私は政治問題を研究している評論家ですからこの問題に関心があって、この映画の試写会に行きました。

有名な名誉毀損裁判として、1985年のエルンスト・ツンデル裁判があります。これは、ホロコースト、すなわちナチスによるユダヤ人虐殺はなかったと否定した人物が訴えられて裁判になりました。

もう一つは、もっと古い、1964年のエクソダス裁判です。シェリングとユリスという人物が対決した民事訴訟です。名誉毀損は民事訴訟による損害賠償請求で、刑事事件ではありません。この映画『否定と肯定』の裁判「アーヴィング対ペンギンブックス・リップシュタット事件」も重要な裁判ではありません。

イスラエル政府が、中級クラスの収容所責任者であった男、アドルフ・アイヒマン(Adolf Eichmann、1906‐1962年)をアルゼンチンから拉致してきて、1961年に、イスラエルのテルアビブで裁判にかけたアイヒマン裁判は、世界的に大きく騒がれました。そしてアイヒマンは死刑になりました。ハンナ・アーレント(Hannah Arendt、1906-1975年)という女性哲学者がニューヨークから出版社の特派員の形で行って、その裁判を傍聴し、『エルサレムのアイヒマン』という裁判記録を書きました。

アドルフ・アイヒマン

ハンナ・アーレント

アイヒマンは、当時、中級職員で、軍人としての責任は大したことはなく、命令に従っただけで、陳腐なワルにすぎない。ユダヤ人を収容所で死なせることをこの男だけの責任にしても意味はない。そういうことをアーレントはアメリカの雑誌『ザ・ニューヨーカー』に書きました。彼女自身がユダヤ人で、何と戦争中、収容所に捕まっていた割と金持ちや大物のユダヤ人たちを賄賂を使ってドイツ国外に脱出させる運動もやっていました。今のイスラエルの指導者になっている人たちともかなり近いところにいた女性活動家です。

アーレントによれば、主としてポーランドのナチスの収容所には看守側に回ったユダヤ人たちがいました。戦後、イスラエルを建国して指導者になった人たちは、収容所の看守側、管理側に回って生き延びたみたいなことをアーレントが書いたので大騒ぎになりました。彼女が真実を言ってしまったので、ユダヤ人仲間から激しく糾弾されたわけです。『ハンナ・アーレント』という映画があるので、この話はもうこれ以上しません。

この『否定と肯定』という映画では、女性ユダヤ人学者リップシュタットが、ホロコーストはあった、そしてたくさんのユダヤ人が殺された、しかもガス室でも殺されたんだということを書いた本の中で名誉を毀損されたと、1996年に老歴史学者アーヴィングがイギリスの高等裁判所に訴えます。

ところが、イギリスでは、名誉を毀損されたと主張したアーヴィングではなく、訴えられたほうのリップシュタットに挙証責任(立証責任)があるということに、アメリカ人は驚きます。普通は訴えたほうが、訴えられたほう、つまり被告の間違いや非を証明しなければいけないのに、イギリスの場合逆になっているわけです。しかし、この法制度についての議論も今はしません。

こういうことをしゃべり出すと切りがないのでもうはっきり言うと、この映画自体が不思議な映画なんです。ナチスとアドルフ・ヒトラー(Adolf Hitler、1889-1945年)を賛美していると考えられる老歴史学者が歴史の捏造家であって、虚偽の歴史の本を書いてきたということで、2001年に彼は裁判で負けます。損害賠償金額は200万ポンド、裁判に一回も出てこなかった。要するに、勝ち負けにおいてはアーヴィングのほうが負けで、訴えられたアメリカ人の女教授の勝ちということになったわけです。リップシュタットが、自分を守ってくれた弁護士たちと一緒に、勝者として、光り輝くように意気揚々と裁判所から出ていく様子が描かれます。アーヴィングは200万ポンドの損害賠償を支払うことが出来ず、2002年に破産宣告を受けました。

この映画には、弁護士が2人出てきます。イギリスの裁判制度では、ソリシター(Solicitor)とバリスター(Barrister)という弁護士がいます。ソリシターは事務弁護士で、若い下級弁護士です。バリスターは立派な法廷弁護士で、裁判官を相手に堂々と弁論する、経験を積んだ弁護士です。この映画では、老人のバリスターが裁判官に向かって弁論をします。このリチャード・ランプトンという老人弁護士を演じているのは、トム・ウィルキンソンです。もう1人の若いほうの弁護士、アンソニー・ジュリアスを演じているのは、アンドリュー・スコットです。登場人物はもうこれだけで十分です。ジュリアスは、元気よく、情熱を込めて、ユダヤ人虐殺はあった、ガス室でユダヤ人たちを殺したのも事実であると頭から信じ込んで言っています。

この映画の日本語のプロダクションノートのパンフレットには、デーブ・スペクターという悪い男が、これが歴史の真実だ、みたいなことを書いています。その文章を一応ここに書いておきました。「歴史を歪曲したり否定したり都合よく修正したがる人の傾向が明らかになる。どの国でも否定論者や陰謀説を信じる人がいる。これらの否定を理解するには、この映画を肯定することだ」と。また別の文章では、「歴史を歪曲したり否定したり都合よく修正したがる人の傾向が明らかになる。フェイクニュース時代だけに必見の映画」と。

デーブ・スペクターが肩を持つということは、もうこの映画自身がフェイク映画です。私、副島隆彦ははっきりした態度をとりますが、私はこのよろよろしているじいさん歴史学者デイヴィッド・アーヴィングが正しいと思います。彼を演じているティモシー・スポールは、イギリス演劇界でそれなりの長い経験を積んでいる俳優です。デボラ・リップシュタットを演じているレイチェル・ワイズは、イギリス生まれのアメリカの若手女優です。

最後のところで、アーヴィングが「ブルックリンなまりの女め」と言うシーンに対して、レイチェル・ワイズが「クイーンズなまりよ」と反撃します。ブルックリンじゃないわよ、クイーンズ地区よということです。ここのところになると、もうイギリス人とアメリカ人にしかわからないことで、こういうジョークはドイツ人やフランス人にもわかりません。

ニューヨークの地図

この映画の監督はミック・ジャクソン(Mick Jackson、1943年-)、脚本はデイヴィッド・ヘアー(David Hare、1947年-)で、それなりに経験を積んでいる人たちです。パンフレットに書いてありましたが、アーヴィングを演じるティモシー・スポールは、ジョセフ・ウイリアム・ターナー(Joseph William Turner、1775-1851年)という、イギリスの有名な風景画家――ぼやっとした感じの情景の中に光がぱっと差して、その中に船が浮かんでいるような絵、あるいは牧場の景色とか山の景色――を描いた『ターナー、光に愛を求めて』という2014年の映画でも主演を務めています。

このホロコースト映画は政治映画で、ユダヤ人虐殺問題を取り扱っていますので、脇にどかされたり、皆がもう嫌がって近寄りたがりません。それでもつくることはつくったというか、それを引き受けたのがミック・ジャクソンという映画監督です。彼は1992年の『ボディガード』という映画を監督しました。この映画はヒットしました。それ以上細かいことはあまりわかりません。

ただ、この映画監督の描き方がちょっとおもしろい。この映画全体は、ナチス、ヒトラーがやったユダヤ人虐殺、ユダヤ人たちを収容所に入れて殺したというのは歴史の事実であって、それを否定したり修正したりするのは間違いだという観点で立派なつくりになっています。しかし、ミック・ジャクソンもデイヴィッド・ヘアーも、否定論者の肩は絶対持たないけれども、真実はどっちなんだよという個別の描き方がちらちら出てきます。ここが、この映画が地味でありながら不思議な感じがするところです。

世界的価値観では、ナチス、ヒトラーの肩を持ったり、収容所でのユダヤ人虐殺はなかったという主張したりすることは許されません。そんなことをすると、ヨーロッパでもアメリカでも、袋だたきに遭います。許されないし、絶対に肩は持たないけれども、この映画は何かちらっと見え隠れする妙なつくりの映画です。そこが、私が気になったことです。

老学者アーヴィングが大声で次のように言う場面があります。ユダヤ人を殺せというヒトラーの命令書があるならば、1000ドル紙幣をあげるよ、と。証明する文書があるなら誰か持ってきてくれという言い方をするわけです。もちろん、そういう文書はありません。それとは別に、一体収容所に何十万人のユダヤ人が送り込まれたかという問題があります。さらに最もきわめつけは、ガス室(ガスチェンバー)があって、チクロンBという毒ガスで本当にユダヤ人たちを殺したのかという重要問題があります。

副島隆彦は、ガス室でのユダヤ人殺害などはないんだという立場です。だから私はHolocaust denierです。しかも、日本におけるHolocaust denierの主要な人間の1人です。1995年、日本で「マルコポーロ事件」というのがありました。文藝春秋が『マルコポーロ』という雑誌を出していました。編集長は花田紀凱(はなだかずよし、1942年-)でしたが、そこに西岡昌紀(にしおかまさのり、1956年-)という内科医がユダヤ人虐殺はなかったという文章を書いて、大騒ぎになりました。

西岡昌紀

アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコに、ユダヤ人差別糾弾団体「サイモン・ウィーゼンタール・センター(Simon Wiesenthal Center、SWC)」があります。この団体は、ナチスの収容所でユダヤ人たちが虐殺されて、「ぎゃあ」とか「があ」とか拷問に遭っている声までわざとつくって、ろう人形みたいなものまでつくっているヤド・ヴァシェム国立記念館(Yad Vashem Museum)というホロコースト博物館をイスラエルで運営しています。

サイモン・ウィーゼンタール・センター

文藝春秋はそこから激しい攻撃を受けました。ニューヨークの大企業も文藝春秋に広告を出さないとか言って、文藝春秋は震え上がり、『マルコポーロ』はとうとう廃刊になりました。西岡昌紀の肩を持つ人はもういないわけですから、そのまま忘れ去られるようにみんなで無視するというだけのことです。日本はそういう国ですから、もうみんな怖がってしまって近寄りません。しかし、私は西岡のほうが正しいだろうという文章を書きました。どの雑誌も載せてくれませんでしたが、彼から返事が来ました。

600万人のユダヤ人がヨーロッパで殺されたというけれども、10年ぐらい前までは300万人でした。それがいつの間にか600万人になっている。これは困ったものだというか、当時そんなにいたのかという話にもなるわけです。本当は何十万人だったのかという話になりますが、正確なところを私が今ここでしゃべっても意味がありません。フランスだけでも3~4万人のユダヤ人が捕まってドイツのほうに送られていったのは事実です。オランダでも、誰でも知っていることになっているアンネ・フランクの隠れ家だった家が今でもロッテルダムにあります。アンネはそこで捕まって、ドイツの収容所で死にました。お父さんが娘の日記を後で出版したというのは事実でしょう。

それでは、一体、何万人のユダヤ人が収容所で死んだのでしょう。ノーマン・フィンケルスタイン(Norman Finkelstein、1953年-)が書いた『ホロコースト産業―同胞の苦しみを「売り物」にするユダヤ人エリートたち―((The Holocaust Industry. Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering)』(立木勝訳、三交社、2004年)という本があります。12~13年前に、日本語訳が出ています。この「ホロコースト・インダストリー」という言葉を直訳すると「ホロコースト産業」になります。わかりやすく言うと、ナチスのユダヤ人絶滅収容所という言い方をしますが、ユダヤ人を収容所でたくさん殺したことで大騒ぎをして、それをお金もうけにしている人たちという意味です。

ホロコースト産業―同胞の苦しみを「売り物」にするユダヤ人エリートたち

フィンケルシュタインはニューヨーク大学やシカゴのデポール大学の助教授をした人で、今でも65歳ぐらいだと思います。この人のお父さんがアウシュヴィッツ、お母さんがマイダネクから生きて出てきた人で、移民としてニューヨークにやってきて、ノーマンが生まれました。

ノーマン・フィンケルスタイン

彼は、両親や自分の周りの人たちの話を実際に聞いていますが、自分でも一生懸命調べて、アウシュヴィッツに収容されていたのは15万人だと書いています。そのうちの7万5000人がユダヤ人、それ以外は共産主義者と障害者とロマ――ヨーロッパ中をうろうろしている被差別民のジプシーで、ブルガリアのあたりから来たと言われている貧困層の人たちです――があとの7万5000人であると。したがって、収容されていたユダヤ人は7万5000人だったということです。

そして1945年4月ぐらいにナチス・ドイツが負けて、ユダヤ人は収容所からどんどん解放されました。しかし、出てきても1~2年で、栄養失調か何かで半分以上死んだと彼は書いています。そして生き残った人たちの半分ぐらいは恐らくアメリカに渡ったのではないか、あるいはイスラエルに移っていった。今、ドイツには、ユダヤ人は2万人ぐらいしかいないと言われています。

人種差別問題、特にユダヤ問題は、数字を明確にしなければいけないのに、はっきりさせません。その結果、いつの間にか、収容所で虐殺されたユダヤ人は30万、50万、300万、600万人にまでなっているわけです。しかし、まずこんなにいるわけがありません。収容所は、アウシュヴィッツ・ビルケナウという町の郊外の平原みたいなところにありました。今、そこは記念博物館になっています。この収容所見学に行った日本人は、私が知っている人でも何人もいます。観光地になっているわけです。そこのシーンがこの映画の中に出てきたので、これが私にとっては、収容所の中を見ることができて、ああ、こんなふうになっているのかと、もうけものでした。

アウシュヴィッツ収容所

ところがこの映画では、鉄道の車両がそのまま収容所の中に入っていく有名な正面玄関だけがちらっと写るだけで、あとは何も写していません。それでプロダクションノートを見たら、収容所の周りを囲っている鉄条網の外側で、女教授と弁護士3人ぐらいで現地調査をやっています。そして、ガス室があったと言われている建物があった場所は、そこは終戦間際にもう爆破されたということで、ぼこっと落ち込んでいます。そして、下のほうに階段があって、階段から下のほうに落ち込んでいて、今でもコンクリートが破壊されたまま残っています。

私は本物が見れてよかったと思ったら、これは本物ではなく、イギリスの田舎のほうの陸軍の施設の廃屋だそうです。建物はなく、平原のところがぼこっと下に落ち込んだだけのところをちょっと歩き回る程度で、そこにガス室があったと言っています。

裁判の途中で煙突が出てきて、四つの穴があったという説明があります。この穴は、下から上のほうにトンネルみたいに突き抜けています。鉄でできていて、レンガでもできていたと思いますが、その穴からチクロンBを投げ入れたということになっています。排気口のつもりなのかどうかわかりませんが、どうも真実は排気口はなかったということがばれてしまっています。

しかも、びっくりすることは、このガス室というのがそれほど大きくありません。40~50人、100人入ったとしても、それ以上は入れません。そんなところでどうやって100万人も200万人も殺せるんだという話になります。

ガス室はアウシュヴィッツ以外にもあったそうです。例えばダッハウ(Dachau)収容所というのがありました。これはミュンヘンの南側です。イタリアの山を越えてやってきた最先頭のアメリカ軍はハワイにいた日系人部隊でしたが、彼らがダッハウ収容所を解放しました。そこには、がりがりに痩せ細った、囚人服を来たユダヤ人たちがいました。それは今でも映像で残っています。それに日系人たちは出てきませんが、冬場に置かれていた死体の山みたいなものもあります。それを米軍がブルドーザーで片づけるみたいな実写フィルムが今でも残っています。

ダッハウ解放後の様子

ダッハウはドイツの南のほうです。それに対してアウシュヴィッツはポーランドです。私は行ったことがないのであまり正確に言いようがありませんが、アウシュヴィッツはポーランドのクラクフという大都市の近くです。

(続く)

このページを印刷する