「1775」 相田英男氏による『自由人物理―波動論 量子力学 原論』(西村肇著、本の森出版、2017年)の感想と解説を掲載します(第3回・全4回) 2018年9月19日

- HOME

- 「今日のぼやき」広報ページ目次

- 「1775」 相田英男氏による『自由人物理―波動論 量子力学 原論』(西村肇著、本の森出版、2017年)の感想と解説を掲載します(第3回・全4回) 2018年9月19日

SNSI研究員の古村治彦です。今日は2018年9月19日です。

間が空いてしまいましたが、相田氏による『自由人物理―波動論 量子力学 原論』(西村肇著、本の森出版、2017年)感想と解説の第3回目です。

※第1回目、第2回目をお読みになりたい方は以下をクリックしていただくと、すぐにそのページに飛ぶことが出来ます。

・第1回目へはこちらからどうぞ。

・第2回目へはこちらからどうぞ。

7.自由人物理とは赤色物理学である

本書を読んで感じたことは、まだまだ他にもある。しかし、私の胸に突き刺さる箇所が多すぎて、全部はとても挙げられない。とりあえずは、「朝永振一郎の名著の誉れ高い『量子力学Ⅱ』(みすず書房)は、読まないでおいて良かった」、とか、「武谷三男が書いた量子力学の本は、有名な『弁証法の諸問題』よりも、もっと重要な内容の本だった」、とか、「電子はやっぱり二重スリットを、波となって同時に通るのだ。だから回折現象が起きるのだ。朝永の有名なエッセイの「光子(みつこ)の裁判」は、一体何だったのだ?」とかの、私が目から鱗が落ちた箇所を挙げておく。詳細は、各自で読んでご確認頂きたい。

さて本来なら私はこの後に、物理学への前向きな思い入れを書いて、この感想文を纏めるつもりだった。しかし、副島先生がぼやき「2027」で書かれた西村先生への人物評を読んで、私は考えを改めた。私が書いておかなければならないことが、まだ一つ残っている。それは、西村先生の唱える「自由人物理」とは、「赤色物理学」である、ということだ。

赤色物理学とは、共産主義を信奉する物理学者達の活動である。太平洋戦争前から戦後に掛けて、40歳以下の自然科学者のほとんどは、共産党員だった。湯川秀樹や朝永振一郎のような、数少ない例外を除いて。彼らを副島先生は「赤色物理学者」と呼んでいる。そして、彼ら赤色物理学者達のリーダーが、武谷三男(たけたにみつお、1911-2000年)と坂田昌一(さかたしょういち、1911-1970年)の二人だった。

武谷三男

坂田昌一

私が書いた『東芝はなぜ原発で失敗したのか』(相田英男著、電波社、2017年)という本を、読んで頂くとおわかりだと思う。あの本の後半は東芝の話ではなくて、日本の戦後の赤色物理学者達の活動について述べている。副島先生と私は、あの本の内容について、電話で何回か打ち合わせをした。その時に先生は、「君の本は赤色物理学について書いているだろう。なぜ彼らを、赤色物理学者だと、はっきり呼ばないのだ」と、私に強く言われた。

「赤色物理学者」とは、私にはあまりにも恐ろしい言葉だった。だから自分の本の中では、「左翼系物理学者」というソフトな呼び方で、ごまかしてしまった。しかし、今にして思えば、「赤色物理学者」と、はっきりと本に書くべきだったと反省している。私は知識人として根性なしである。

「自由人物理」がなぜ「赤色物理学」と同じ意味なのか。その理由は、西村先生が「自由人物理を実行する人物は、無神論者でなければならない」と、主張しているからだ。自由人物理学者は、神の存在を信じてはいけない。宗教を信じてはいけないと、西村先生は説かれる。この考えは、実は、唯物論を主張するマルクスと同じである。西村先生が、「自由人物理学者であれ」と主張する裏側には、「マルクス主義こそが正義である」という強い思いが、私には見え隠れするのだ。

西村先生は、旧ソビエトのレフ・ランダウ(Lev Landau、1908-1968年)達を持ち上げながら、無神論者達が物理学を引っ張って行くことの正当性を、強く主張している。単純にそれだけならば問題はない。私も「確かにそうだよな、物理学に神や宗教を持ち込むのは間違いだよな」、と納得して終わる話だ。しかし、西村先生の狙いはそれだけではない。そのことを、副島先生がぼやき「2027」で書かれた、西村先生の人物評を読みながら、私は気付いた。最も大事な一文だけを、ぼやき「2027」から引用する。会員限定のページからだが、許されるだろう。

レフ・ランダウ

(引用始め)

私(副島隆彦)は西村さんを怒った。いろいろな事件があって悲劇がたくさんあったけれども、それでもあなたはソビエト共産主義の思想に忠実だというのだったら、何で、「「イスクラ」や「プラウダ」の論文を俺がロシア語で読んで、おまえに解説してやる」と言わないのか。私はそれを怒った。何で、アメリカ帝国主義の本山の政治言論雑誌をあなたが一生懸命読んで、私に教えてあげるなんて、ふざけた態度をとるのか。私はあなたに対して怒っている。あなたはどこかが弱い。すぐねじ曲がる。そういうところが私は許せないと言っている。筋を貫くということのすごさをわかっていないと。それに対しては彼は反論できなかったと思う。

(引用終わり)

西村先生は、本当ならば、武谷三男の組織した素粒子論グループに加わって、素粒子物理学をやりたかった人だ。そのために、東大では専ら物理の勉強に打ち込んだ。しかし、結局は物理学者ではなく、化学者として生きる道を選ばれた。指導教官である矢木栄(やぎさかえ)から、研究能力を認められ、東大の助手として応用化学の研究室に残られた。

矢木栄は戦前に、大手化学メーカーの信越化学の前身である、信越窒素肥料(しんえつちっそひりょう)株式会社に就職した後に、母校の東大に戻り教授となった。戦後になり矢木は、原子力委員会の安全審査主査として、東海第一原発(英国製)の安全性に問題無しとの判断を下す。矢木が働いていた信越窒素株式会社は、日窒(にっち)コンツェルンという財閥の傘下にあった。日本の原子力開発の影には、日窒コンツェルンの影響が見え隠れする。水俣病を起こした、チッソという会社の水俣工場は、日窒の中核工場の一つだった。

環境学者という触れ込みで、テレビに出ながらヘラヘラ笑う、武田邦彦(たけだくにひこ、1943年-)という学者(そうなのか???)がいる。武田邦彦は、日窒コンツェルンの派生企業の一つである、旭化成の研究所で、ウラン濃縮技術の開発責任者だった。原発用のウラン燃料の濃縮技術の開発が、武田の最大の研究成果だ。そのくせに武田は福島原発事故の後で、セシウムから出る極微量の放射線により、癌が生じるため大変危険だ、と散々主張していた。さらに武田は最近の著書で、水俣病の原因はチッソの流した水銀ではないと書いている。西村先生が本書の最後に述べられている、水銀による水俣病の発生メカニズムを、武田は真っ向から否定しているのだ。環境学者と自称する武田邦彦の経歴も、その発言内容も、相当に怪しいと私は思う。

武田邦彦

西村先生は、東大で化学の研究に勉める傍らで、武谷三男が主催する技術論分野の研究者達のグループに、矢木には内緒でこっそりと加わった。西村先生はそこで、武谷の薫陶を受けながら研鑽を積まれた。そして、環境問題の専門家として、大きな業績を残された。西村先生に比べたら武田邦彦などは、環境学者としてはゴミに等しい。

8.赤色物理学の中心にいた坂田昌一

西村先生は、御自分が共産主義者であることを認めている。素粒子物理学者の坂田昌一は、西村先生が最も信奉する人物の一人である。坂田こそは、赤色物理学を体現する学者だ。戦後から1960年代までの間、坂田は湯川や朝永以上に自然科学者達の信奉を集めていた。坂田もまた、ノーベル物理学賞を受賞する実力を持つ、天才の一人だった。

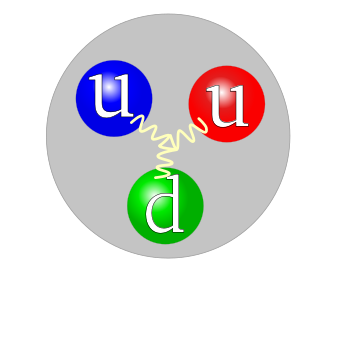

坂田が1955年に発表した、全ての素粒子(バリオン)が、陽子、中性子、ラムダ粒子とその反粒子の、いずれかの組み合わせで形成されるという「坂田模型」は、当時の最先端を行く革新的なアイデアだった。しかし、坂田とその弟子達の一連の論文は、欧米の学会ではほとんど取り上げられなかった。坂田達の論文には、その最初に、自分のアイデアが唯物論的弁証法による方法論により導かれた結果である、といった、物理とは無関係の哲学の内容が、頻繁に書かれていたからだ。

坂田は、自分の物理モデルが、武谷三男が提唱した弁証法的な手法である「武谷三段階論」に従って得られた事を、強く主張していた。武谷の「三段階論」は、レーニンの大作論文である、「自然哲学と経験批判論」を下敷きとして生まれた方法論だった。坂田にとって物理の内容よりも、考え方が重要だった。坂田の真の目的は、弁証法的方法論で導かれた発見により、ノーベル物理学賞を得る事だった。その帰結として、自らが理想に掲げるマルクス・レーニン主義の正当性を立証すること、これが坂田の目標だった。あまりにも壮大過ぎる野望だった。が、欧米の研究者達は、坂田をキワモノとみなし、まともには取り挙げなかった。あくまでも表向きには。

真実は、欧米の学者達は、坂田をキワモノと見下しながらも、そのアイデアの先見性には、舌を巻いていた。武谷は、湯川、坂田との1965年の対談の中で、欧米の素粒子物理学者達が、日本人学者の研究にとても注目していること、そして、大学院生レベルの駆け出しの論文でも、ものすごく念入りに読みこんでいることを、語っている。

特に坂田の論文を読み込んでいたのは、アメリカのマレー・ゲルマン(Murray Gell-Mann、1929年-)という学者だった。ゲルマンは、アメリカにある最新の高性能加速器による実験結果から、「坂田模型」の中に矛盾を見出した。そして、バリオンを構成するのは、既知の素粒子ではなく、今まで知られていない新規の粒子であるという論文を、1964年に発表する。「クオーク」と名付けられたその粒子は、驚くべきことに、電荷の量が電子1個の1/3, 2/3という「分数電荷」を持っていた。そのように仮定しないと、加速器による実験結果をきちんと説明できないからだ。

マレー・ゲルマン

実はゲルマンと同時期に、坂田模型を改良して、「分数電荷」を持つ新しい粒子を取り入れた研究が、数人の欧米物理学者により進められていた。しかし、ゲルマンの「クオーク」以外の研究は、いずれも未発表に終わった。その内容があまりにも斬新すぎて、伝統ある物理学会誌に論文を投稿しても、査読者から掲載を拒否されたからだ。実はゲルマンは、このことを予想していた。彼は「クオーク」の論文を、創刊されて間もない無名に近い学会誌に敢えて投稿することで、何とか発表に至ったのだ。

クオークモデル

クオークモデルの成功により、1969年にゲルマンはノーベル物理学賞を単独で受賞することとなる。当時のノーベル賞選考委員の一人だったある物理学者は、「ゲルマンと一緒に坂田も受賞すべきだった」と、遺憾の意を述べていた。彼に対して湯川秀樹は、「坂田は今は病に伏している。もしも、坂田にノーベル賞が与えられていたならば、大きな励みになっただろう」という、手紙を送った。翌1970年の秋に坂田は、進行性の癌により60歳の若さで没したのだった。

(続く)

このページを印刷する