「1750」 映画『マルクス・エンゲルス』を見た感想を書きます(第2回・全3回) 2018年5月31日

- HOME

- 「今日のぼやき」広報ページ目次

- 「1750」 映画『マルクス・エンゲルス』を見た感想を書きます(第2回・全3回) 2018年5月31日

副島隆彦です。今日は2018年5月31日です。

映画『マルクス・エンゲルス』の話の第2回目です。

後進国であるドイツから元気よく出てきた政治活動をする思想人間たちですね。ですからプロイセン政府がこの『ライン新聞』というのを弾圧するわけです。そしてこの『ライン新聞』というのはヘーゲル左派という思想集団がつくっていたんですね。あるいは青年ヘーゲル派と呼んでいます。フリードリッヒ・ヘーゲル(Friedrich Hegel、1770-1831年)という人は1831年ぐらいまでベルリンで、ベルリン大学の総長に近い仕事をしながら、大思想家としてヨーロッパで尊敬されていた人です。このヘーゲルの思想の中の、急進的な左翼的な考えを持った人たちが、ドイツの若い政治活動家たちだったんです。

フリードリッヒ・ヘーゲル

その代表はマックス・シュティルナー(Max Stirner、1806-1856年)という男とブルーノ・バウアー(Bruno Bauer、1809-1882年)という男なんですね。この人たちの様子がこの映画で出てきて、私ははっとするくらいにびっくりしました。驚きました。なぜなら岩波文庫の本でしか私はこういう人たちの名前を知らなかった。それを映画の中で若い俳優たち、若いといったってもう40代ぐらいの俳優たちが現に出てきて――自分の出版社の印刷機も一緒にあるんですね――そこの出版社の中で知識人たちが机に向かって、一生懸命新聞を発行しているわけですね。このことのすごさに本当に感動しました。

マックス・シュティルナー(エンゲルスが描いたスケッチ)

ブルーノ・バウアー

しかし、もうこのとき既に弾圧が始まっていて、官憲、政治警察がどどっとこの編集部に入り込んできて、発禁処分を受けるわけです。それで捕まって、10日間ぐらい牢屋に入れられる。殴られたり、拷問をかけられたりはしないけれども、激しい弾圧に遭う。この当時から始まっていました。マルクスはこの『ライン新聞』の中でも過激派でして、ほかの編集者たちが、もうちょっと穏やかにやれと言っても激しい態度をとるわけですね。

しかし、激しい態度をとればその分だけ一番いじめられるわけで、それでここでアーノルド・ルーゲ(Arnold Ruge、1802-1880年)という男がいまして、こいつとやがてパリに移っていきまして、パリで『独仏年誌(Deutsch-Französische Jahrbücher)』という、これも月刊誌みたいなものなんだけど、本を出すんですね。当時、この『ライン新聞』とか言うけども、新聞というのは今みたいに宣伝広告が何十ページもあるというようなものじゃなくて、裏表で八つ折りぐらいです。そして、当時の人は新聞というのは非常にありがたいもので、食い入るように1ページの端っこから裏まで、なめるように徹底的に読んだのです。

アーノルド・ルーゲ

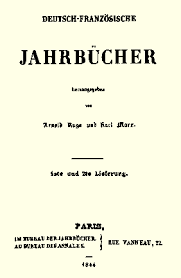

独仏年誌

それぐらい、当時出ていたアルゲマイネ、新聞というもののすごさを今の日本人に言ってもわからないと思う。日本でも大正時代になってから、大正デモクラシーで幸徳秋水(こうとくしゅうすい、1871-1911年)たちが平民社という運動を起こし、『平民新聞』を出すんです。今の大塚ですね。瓦屋根の2階の商店街の中の大きな商店のところを借りて、そこに印刷機というのをヨーロッパから買ってくるんですね。ヨーロッパ、今でいえば1億円みたいな大変な値段のする印刷機があって、それで一生懸命刷って、それを子供たち、小僧たちに売って回らせるわけです。また飛ぶように売れたんですよ。

幸徳秋水

その新聞というもののすごさが今の日本人にはわからないと思う。今はもうテレビ・新聞どころかインターネットになって、ただで電子情報で送られてきますから、非常に楽ですが、当時は印刷物、印刷機を持って出版社がやっていること自体が大変な政治活動だった。しかし、それを支える人たちが世の中にたくさんいたということですね。もう当然ドイツ人、フランス人は一般庶民、百姓でも字は読めますから、食い入るようにそういう政治・政府批判の書物や新聞を読んだのです。

だから決してマルクスたちがただの過激派だったわけではなくて、大変な大衆の支持というものを持っていたわけです。特に労働者たちは、ドイツやイギリス、フランスでも1日16時間ぐらいこき使われていましたから。それで休みなんか週に一遍であったと思いますが、もうぼろぼろ状態で、本当は結核がすごかったんですね。

炭鉱労働者や鉄鋼労働者たちは、結核になって30歳ぐらいでばたばた死んでいくわけです。本当に30ぐらいで死んでいったんです。その悲惨さが現実の中にあったので、それで労働者や百姓たちを助けろという運動として始まっていますから、正義の運動です。ここは今の日本人にはもうわからなくなっていると思う。

それでパリに移るというところが非常に大事で、『ライン新聞』が1843年4月に発禁処分になって、しかしその年の、発禁処分になった2カ月後にプロイセンの貴族の娘であるイェニー・フォン・ヴェストファーレン(Jenny von Westphalen、1814-1881年)という女性と結婚しているのです。最後までイェニーと生きていますね。子供たちをつくっています。だから弾圧を受けたりしているけれども、誇り高い知識人たちの活動として、周りからは尊敬されていたのです。そしてこの年の10月にパリに移ります。

イェニーとマルクス

パリに移ったところが非常に大事で、ここで私もびっくりしたのはバクーニン(Mikhail Bakunin、1814-1876年)という恐ろしい政治活動家の大親分が出てきました、一瞬。それからピエール・プルードン(Pierre Proudhon、1809-1965年)という男が出てきました。これには感動しました。当時、プルードンのほうがずっと格が上なんですね。バクーニンはマルクスとほとんど同じ年です。恐ろしいロシア人の活動家で、絶対逃げない、へこたれない男だったようです。

ミハイル・バクーニン

ピエール・プルードン

私が驚いたのは、これなんですね。パリで結集軸になっていたのは、アーノルド・ルーゲたちとパリに移ってきて、『独仏年誌』を出す前からパリには社会主義左翼運動という、大きいのがあったんですね。プルードンが非常に尊敬されていた指導者みたいですが、そこに義人同盟(League of the Just)というのがあったんです。これは有名な、まだ社会主義思想が始まる前のころの労働者や農民を助けるという思想ですが、これはヴィルヘルム・ヴァイトリング(Wilhelm Weitling、1808-1871年)という人が指導者です。マルクスは、1838年にパリで義人同盟というのをつくったわけではなくて、参加したんですね。労働組合運動の一番はしりのころの団体が既にあるのです。この正義の人同盟、Bund der Gerechtenというのですが、正義の人同盟、義人同盟。英語ではThe League of Justiceといいます。正義の同盟です。正義の人間たちの同盟。これが非常にパリで力があったということが、今回ようやくはっきりわかりました。

ヴィルヘルム・ヴァイトリング

でもこのヴァイトリングというのは、何回もパリの政府に捕まって、政治警察から拷問をかけられたり殴られたりして体中あざだらけみたいな人でしたが、彼が指導者だったんですね。マルクスより10歳上です。その横にはプルードンもいるわけです。だけどこのヴァイトリングに対して10歳下のマルクスが食ってかかるように、フランス語で議論を挑むのです。所有というのは、つまり貴族や大金持ちたちの所有がなぜ貧乏人たちには認められないのかというような議論で、激しい論争になるわけです。

その内容は今、話しませんが、フランスが世界一豊かで栄えていたところですから、それは貴族様や金持ちだけがいい暮らしをするわけではなくて、労働者たちや文化人や学者、知識人たちも勃興してきていますから、大きな力を持って勢力をつくれるわけです。だけど、ここで激しい議論をやりながら、政治集会をたくさんやるわけです。その様子がこの映画によく描かれていました。たかだか100人もいないようなところで、1000人、1万人というような集会ではありません。狭苦しい建物の中で100人ぐらいでわあわあ議論をしている感じが非常に実感があって、よかったです。これがヨーロッパの知識人運動というものの実態です。これがこの映画で初めて描かれて私は感動しました。

映画『マルクス・エンゲルス』での義人同盟のシーン

だからこの正義の人同盟、義人同盟の集会でこのピエール・プルードンに会っているわけですが、その3年後にはこのプルードンを批判する本をマルクスは書くんですね。それが批判の批判に対する批判という本なんだけど、これは『神聖家族』という名前で出ました。とても懐かしい本です。それに以外にプルードンは『貧困の哲学』、なぜ人間は貧困になるのかという本を書いて非常に有名になっていたんですね。彼は植字工で、印刷屋の労働者をやりながら出てきた貧しい出身の男なんですが、プルードンは非常に尊敬されていました。

それに集会の中で議論を挑むマルクスの姿が描かれていた。だから簡単な話で、何で人間は貧乏の中で生きていくのかという、ばかみたいな事実に対して議論をするんですよ。このことは今日はもう話しません。

このプルードンの主張の『貧困の哲学』と呼ばれているものは、『Système des contradictions économiques』という本です。ouというのは「あるいはまた」という意味で、Philosophie de la misèreといって『貧困の哲学』なんですね。これをひっくり返しまして、マルクスは「おまえの哲学が貧困なんだ」という激しい嫌みのタイトルの『哲学の貧困(La misère de la philosophie)』というのをフランス語で書いて出した。これはドイツ語で書いたやつをフランス人の友達が翻訳するんですけど。こういうことをやっている様子が出てきました。

だから、1844年のパリの様子なんです。そこへフリードリヒ・エンゲルスがやってきまして、パリで生涯の同志となるんですね。それはフリードリヒ・エンゲルスが「イギリス労働者たちの厳しい現状について」という論文を書いていまして、それともう一つ書いた、経済学に関する論文があるんですね。これをさっき言った『独仏年誌』というアーノルド・ルーゲが主宰者で出している月刊誌に反論を載せたんですね。それでお互い感動し合って、生涯の同志になるわけですが、Deutsch-Französische Jahrbücherというのですが、ドイツとフランスの年誌です。言論雑誌ですが、ここでやがてこのルーゲとマルクスがけんかを始めまして、批判するんですね。

ルーゲにしてみれば、もう少し穏やかにやってやろうと。あまり政府や政治警察とけんかしないで、現状、金持ちや貴族たちの体制の現実を認めながら、穏やかにやろうというところで分裂していって、マルクスは激しい立場に立って批判したということで、既にこの1844年の段階で、本当の意味での共産主義過激思想が生まれているのです。このときマルクスは26歳ですからね。赤ちゃんが生まれたらすぐ死んだりとか、そういう年です。でも奥さんのイェニーはヴェストファーレン家の貴族の出ですから、お兄さんの貴族にお金を恵んでくれというか、助けてくださいと言って、お金を一生懸命送ってもらっているんですね。これがマルクスの生活の実態です。

やがてエンゲルスがマルクスの生活を助けるんですね。エンゲルスにしょっちゅうお金をせびりながら、20年以上、30年ぐらい生きていたのがマルクスです。エンゲルスという人はお父さんがドイツ人ですが、イギリスのマンチェスターで紡績工場をやっているわけです。当時の紡績工場、線維工場というのはものすごくもうかったと思うけれども、そこで200人300人のイギリス人労働者を使って、工場と販売経営をやっているわけです。エンゲルスはそれの息子ですから、おやじにわあわあどなられたり、叱られたりしながら、何とか自分も政治活動をやっているわけです。

それで、左翼知識人の間ではエンゲルスってどんな生き方をしてたんだよと。何か労働者の姉と妹の両方とつき合っていて、下の妹のほうに子供が生まれたらしいとか、それぐらいのことしか私は知らなかったんだけど、今回出てきた労働者出身の女のメアリー・バーンズという人と、マンチェスターにいるときは暮らしているわけですね。彼は一緒にパリに出てきて、パリで政治活動をやったりしています。アイルランド人ですね。下層民のメアリー・バーンズと一緒に生活して、妹ともつき合っていたというのがエンゲルスの私生活の実情です。

マルクスはマルクスで、やはり家は貴族の出ですから、奥様のイェニーに下婢というか、女召使いが必ずついてくるんですね。女の召使いのヘレーネ・デムートというのかな。ヘレーネというその女召使にマルクスは子供を産ませているんですね。それをエンゲルスが引き取って育てて、それで真面目な鉄道員として息子は生きたと。マルクスと顔がそっくりだったというのが残っていて、それはもう40年前に岩波新書でも出たんですね。フランス人が書いたマルクスの実像、実生活みたいな本。それは発禁処分になるわけはないんだけど、今は出ていません。だからそういう私生活がみんなあるわけで、それでも子供たち、長女、次女とかについれは話しません。

トリーア

それでマルクスが生まれたのはトリーアという町です。これはフランクフルトから150キロぐらいのところで、ルクセンブルグという小さな国のすぐ隣です。モーゼル川というライン川から分かれた川があって、モーゼル川沿いのトリーアという町で生まれた。そこに墓石があるわけです。そこに今、中国の若い人たちがものすごい勢いで、このトリーア詣でをしているそうです。だからやはりこれは中国はこれからすごいことになったと。何か恐ろしい政治指導運動が起きるぞと私は思っています。

※古村治彦のブログ「古村治彦(ふるむらはるひこ)の政治情報紹介・分析ブログ」で、アメリカの外交専門誌『フォーリン・ポリシー』誌に掲載された映画『マルクス・エンゲルス』の映画評をご紹介しています。興味のある方は、こちらからどうぞ。

(続く)

このページを印刷する