「1672」 『夫のちんぽが入らない』(扶桑社)という本を読んだ。これが文学だ。副島隆彦 2017年5月15日

- HOME

- 「今日のぼやき」広報ページ目次

- 「1672」 『夫のちんぽが入らない』(扶桑社)という本を読んだ。これが文学だ。副島隆彦 2017年5月15日

副島隆彦です。今日は、2017年5月15日です。

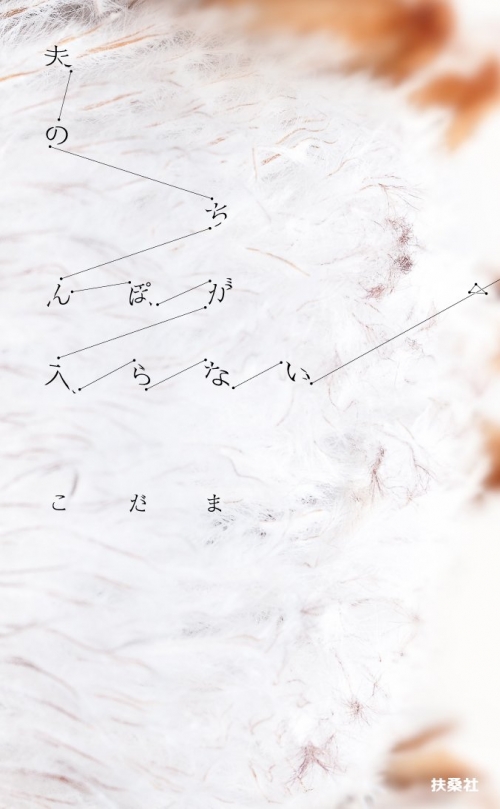

私は最近、一冊の本を受けて衝撃を受けた。本の書名は『夫のちんぽが入らない』(扶桑社)という本です。「こだま」という女性がペンネームを使って書いています。これが、11万部突破という。知っている人だけ知っている本です。これは今年の1月16日、初版発売です。私がこの本の存在を知ったのは3月になってからだった。あっという間に書店でたくさん売れた。これが文学だ、と、これこそは文学なんだということを、今日は強調して話します。

それに対して、私は、日本を代表する文学者――小説家ですけれど――と呼ばれているらしい2人の男が大嫌いです。この2人というのは誰かというと、村上春樹(むらかみはるき)と平野啓一郎(ひらのけいいちろう)です。

文学(ぶんがく)というのは、大学の文学部で学ぶことを意味するから、何か大変、立派そうに描かれます。ですが、本当は、文学とは、その時代時代の、その国の国民が共同に本気で悩んで考え込んでいる人間たちの生き方の問題、取り組んでいるテーマ、課題に、正面から応えているもの、です。それが文章による作品として世の中に登場すること、をいう。さらに言えば、それに多くの人が激しく共感することが必要です。これがその時代時代をつくっていく。

ですから、文学というのは、「 何か立派そうな偉そうなことを、学者先生みたいなやつらが、教えを垂れたり、自分は他の人たちよりも、爽(さわ)やかで、芸術的で、すばらしい生き方をしています、ということを書くこと」ではありません。この『夫のちんぽが入らない』というのは、一昨年、扶桑社という出版社の編集者が、インターネット上に書かれていた、インターネット上の同人誌を見つだして本にしたものだ。発掘したわけです。インターネットの同人サイトで話題になって、人気が出た。

ネット上の、同人誌即売会「文学フリマ」という所に寄稿した短編小説で、「夫のちんぽ が 自分の性器の中にどうしても 入らない」という、まさしくそのままのテーマの小説です。この本の帯(おび)には、「衝撃の実話。絶望の果ての、揺るぎない希望」と書いてあって、「 これは “結婚” という名の怪我をした、血まみれ夫婦の20年史である」と書かれています。

私がこの本を知ったのは、LITERA(リテラ)という本読みたちのサイトでの紹介文を読んだから。このサイトは「サイゾー」という雑誌出版社が運営しているもので、黄色いデザインのサイトです。政治に関する文章もたくさん載っていて、主に自民党政権に批判的な内容です。

この「リテラ」で、新田樹(にった・いつき?)というライターが、直接にこの「こだま」という著者にもインタビューしていた。インタビューの前にはこの新田というライターが、『夫のちんぽが入らない』を紹介している。これが非常に重要な文芸批評の文章になっています。

まず、1月22日に、このライターの新田樹が、「 話題の本『夫のちんぽが入らない』のタイトルに込められた深い意味…しかし一方では広告掲載拒否の動きが 」という文芸書評文を載せたんですね。そして3月3日号に直接この著者のこだまにインタビューした記事が載った。

話題の本『夫のちんぽが入らない』のタイトルに込められた深い意味…しかし一方では広告掲載拒否の動きが http://lite-ra.com/2017/01/post-2868.html

『夫のちんぽが入らない』著者が告白…本がヒットすればするほど恐怖に震えるその理由とは? http://lite-ra.com/2017/03/post-2960.html

だから、この二つの書評(ブックレヴュー)の記事をきちんと後で読んでくれれば、この本の概要はわかります。ここで、言論人、評論家である副島隆彦が、この本についての私の考えを言って置かなければなりません。

私がこの本を買ったのは、新田樹の1月22日の書評文を読んでからだ。「レジに持っていくのに思わず躊躇してしまう、こんな衝撃的なタイトルの本が、いま大変な話題を集めている」と新田樹が書いていますが、まさにこのとおりで、私でも新宿の紀伊國屋で探したときには、レジで女の店員に書名を口に出して聞くわけにもいかず、同じフロアの検索のコンピューターで探して、置いてある場所がコンピューターに表示されて、自分でそのコーナーに行って本を手にしてレジに持っていきました。買ってすぐ読みました。つい最近のことです。

おそらく、これを買っている小説が好きな読者は、8割、9割は女性だと思います。これは大きく切実な問題です。要は、彼氏と彼女として交際した結果、結婚して、夫婦になってしまうと、結婚生活が続いていると、夫婦の間にセックスがなくなるという重要な問題が出てくる。この本にかかれているのはまさにその苦しみであるわけです。これを深刻に受けとめている人々の激しい苦しみというか、関心事になっている。これが静かに全国でうわさになって、読者を獲得した。これが文学だ。

タイトルの衝撃的な力で真実を書いてある。だから誰も反対することができない。共感を呼ぶ。それが文学として受けいられる条件です。ただ、こんな問題を正面から受けとめたくないという人たちもいる。だから、インターネットのAmazonの書評でも「ふざけるな」「不愉快だ」という非常に手厳しい評価がたくさんあった。この作品は、わがままだという批評でした。

自分の夫とはセックスができないのに、よそではほかの男と、ネットの出会い系サイトに実名を書いて知り合ってセックスしている。その前に、自分の主人も風俗に行ってお金を出して女と寝ている。そのクーポン券というかカードを妻が見つけるわけです。ところが、お互いそれぞれセックスはしているのに、この夫婦の間には性行為がない。そういう夫婦です。この本が売れたのは、そういう同じ境遇にある人たちから共感を得たのであって、こういう感じ感受性をした男や女たちが日本全国にたくさんいるというだ。だから、この著者の「こだま」という人は、別に特別な性癖(せいへき)を持っているわけではなく、人格に問題があるわけではない。恐らく2017年 という今の日本の時代状況の中に出現している、切実な人間像なのです。

すでに前の方で言いましたが、文学の課題というのは、その時代その時代の最先端の切実なテーマを、社会の表面に押し出す、ということです。それが解決とか答えとかになっている必要はないわけで、とりあえずみんなにとっての重要な課題で、隠されているものを、あえて露出させるということの大事さなんです。暴くことです。

この本の著者は、恐らく北海道出身の、地方の極めてへんぴなところの出身の女性ですが、夫は東北地方です。東北の割と大きな都市、おそらく秋田県か青森県かそういうところの都市で、大学を出て学校の教師になっています。著者の「こだま」は小学校の先生になった。2年先輩で同じぼろアパートに住んでいた夫と出会っているわけですが、この夫のほうが2年先に、同じ東北の県の私立の高校の教師になっています。

すぐに分かるのは、この2人は極めて真面目な人間たちであるということだ。そのころ家賃が2万円か3万円みたいな、大学の周辺のぼろアパートに住んでいること自体が、家にお金がないから、大学までは何とか出すけども、自分で半分以上は生きていきなさい、という感じの、決して貧乏ではない、という家庭の子供たちです。しっかりとした家庭で育っていて、その子供たちによくあることで、我慢してぼろアパートに住んで出会ったという2人が、何とそのまま結婚してしまったわけです。

二人は何年もつき合ったというのだけども、性関係はないわけです。そうして、夫が彼女の親のところに会いに行ったときに、「こんな真面目な女性に出会ったことがありません」という言い方を相手の親にしている。この著者の「こだま」のほうも、「自分の主人が真面目な誠実な人間なんだ」ということを十分に知っている。

これは、真面目な男女のつき合いの話なんです。この本の中に、「まるできょうだいのような夫婦」という言葉が1カ所出てきた。あっ、これなんだと、私は分かった。だから兄と妹の関係で、しかも仲が悪いきょうだいじゃなくて、兄のことを尊敬している妹との、非常に近いところでの男女関係なんですね。

つまり、ここでは性愛、性欲というものが存在できないんですよ。「血まみれの夫婦」と書いてあるけど、一緒に努力して性交を行おうとする。けれども、どうしても入らないんだと。そこの問題点に2人でずっと直面して、年に一遍やろうとしたり、旅行に行って旅館で性交しようとしたりするんだけども、できない。ローションを使ったり、ジョンソン・アンド・ジョンション社のベビーオイルを使ったりしても、どうしてもできない。

この夫婦にとっては、深刻な問題で、だけど何か不妊(ふにん)夫婦で、赤ちゃんができなくて悩んでいる夫婦と似たような感じになるんですけどね。それから、やっぱりこの女性が文学者(作家)特有の気質(きしつ)を持っていると、私は感じました。こういうタイプはひどくなると自律神経失調症になる。精神状態が安定しないんですよ。神経過敏症みたいになる女性だということがよくわかる。

だから自分が公立小学校に赴任して、2年目で学級崩壊を起こしているクラスを担任するんですね。他の教師たちが、みんな逃げちゃうから、周りから彼女が押しつけられる。そこでものすごく苦労するわけで、学級崩壊を起こしているクラスというのは、もう騒ぎがすごくて、それを扇動している女の生徒がいるんだけど、とある宗教団体に親が入っていて。それは宗教に凝(こ)っているというよりも、さらに進んで、集団生活をしている両親の子だそうです。無農薬野菜(むのうやくやさい)とかお肉とかをつくっているヤマギシ会のような団体だと思うけども、その集団生活をしている宗教団体から小学校に通ってくる女の子だった。やがてこの子も自分の母親を大好きで、母親と同じ宗教団体の中で、農作業とかを集団生活で生きる女性に成長していくんですけど、彼女がクラスで一番暴れてもう手に負えない状況になっている。

私も以前、学級崩壊をしている現場のクラスを見学して目撃したことがありますので、これはやっぱり大変なことなんです。しかし、教師の指導力や監督力や包容力がある、すぐれた教師ならば、そのクラスをうまくまとめていくことができる。このように、と今でも思われています。しかし、それは子供たちをだます力があるというだけのことです。それは集団を指導する人間の能力なんですけども、上手に人々をだまして、うまいぐあいに集団を運営していくという力です。

これは政治指導力とか会社経営とかの問題でもあるんですけども、それ自体は、大したことではなくて、生き方上手というか、人の上に立つ能力がある人間がちゃんと人々の上に立っている、というだけのことなんです。私は、このことはそんなにすごいことだとは思っていません。

それで、著者は、学級崩壊している小学校の中で悩み苦しみながら生きた実情があって、それでついにもう神経を病んでしまって、小学校の先生をやめてしまう。で、家にいて、夫の高校教師の収入で生活していくわけですが、子供をつくろうとするけれども子供ができないという問題になる。

その間に、「出会い系サイト」で、同じ町や別の市ぐらいに住んでいる男たちと出会ってセックスするということになって。ある一時期だけなんでしょうけど。そして逆につき合った男から危ないことをするなと諭(さと)されたりする。

夫の高校教師も真面目な人で、私立の底辺(ていへん)高校みたいなところで教えているようで、そこには当然、不良がたくさんいる。こういう生徒は、学校の勉強は大嫌いに決まっていますから、そうすると大体補導されるわけですね。万引きしたり、トラブルを起こしたり、けんかしたりして。今の高校生は、田舎も都会も、だいたいセックスを経験している。親や学校には内緒ですが。そうすると、そういう不良(大阪では、ゴンタロウ というらしい。副島隆彦は、このコトバを最近、大阪の森友学園を見学にいって、現地で知りました。 「松井一郎・知事は、ゴンタロウやったやん」と大阪人は皆、知っている。) を、警察に受け取りに行く仕事というのを、夜もいとわないでこの夫はするんです。ほかの教師たちが嫌がってやらないことも一所懸命やる。だからこの夫も真面目ないい人なんだということがよくわかります。

あと、部活の指導というのがあって、これは最近は社会問題になりつつありますが、真面目な学校の先生たちはバスケ部とか陸上部とか何だか、それは文科系の活動でもいいんですが、顧問というのを無理やり割り当てでさせられて。真面目な教師は体育の教師でもないのに、つき合って土日も休んで、合宿の参加まではしないだろうけど、大会や試合があると応援に行くということをします。

私も私立大学の大学教師をしていたので、一応割り当てはあったんですけど、年に2回ぐらいしか顔を出せなくて申しわけないねと言いながら、学生たちに挨拶だけした。何も応援できないとか言って、何かあったら印鑑だけは何でもつくからと。ただ私はご飯だけは学生たちに食べさせたというか、彼らを飲み会だけはおごってあげていました。それぐらいはできるわけで。だから夜も7~8時までつき合わされる真面目な教師たちの厳しい生活がある。

公立小学校、中学校はものすごい量の書類作成をやらされるんです。いざというときの責任逃れ、を教育委員会がするからだ。現場の教師たちはものすごい量の書類作成をさせられる。公立校のほうがこれは大変で、私立のほうは相当楽なんです。勝手にやってくれとなる。文科省としても、自分たち公務員は、私立には、知らん顔ができる。役人というのは、本当に汚(きたな)いやつらで、自分たちの保身ばっかりだ。

だから現場のほうへ、教育の現場のほうへ仕事を押しつけます。だから、ものすごい量の書類作成に追われるんですね。問題児(もんだいじ)をひとり抱えると、もうそれだけで大変な手間がかかるということになって、トラブルを起こさないで、その年、その年を、なんとかやって、学校から卒業させてしまうことが何より目標ということになります。

学校の教員という特殊な人種は、自分が上に出世していこうと思っている悪い教師たちほど――あえて悪い教師たちと私は言いますけどね。人格者のふりをした本当に悪い連中です。人格者ぶるんですね。私は、かなり見ました。これはお坊様(僧侶)たちと同じなんだろうけど。それになれない教師たちがいます。この人たちがいい人だ。

だから、この小説は、この真面目な教員夫婦の話なんです。だから夫のちんぽが入らないは、時代の切実なテーマだと私は言ったけれども、そんなことは千差万別であって、世の中には、もっといろいろの男女の関係が起こっていることで、個別に病気の問題というか、精神的な(すなわち、頭=mind マインド。マインドは、「心」なんかではない、頭だ)の病気の問題もいろいろある。あとホモセクシャリティ(同性愛)の問題とか、性同一障害(トランスジェンダー)もあるから、何を言っても解決なんかないのです。

だけど最初に言った、私が気づいた、この夫婦はきょうだいなんだと。きょうだいの間には、一行で、「嫌(いや)らしさ」(オブシーンティ obscenity , 猥褻、わいせつ)という言葉であらわされる、男女の性欲の関係が成り立たないんだ、という根本的な問題があるのだ、と私、副島隆彦は思います。

だからといって解決策として、2人は別れればいい、そしてそれぞれ別の人を見つければいい、ということではない。このまま平和にこの2人は、子供もつくらないで暮らしていくだろう。それで穏やかな老後が来るわけで、この問題。つまり自分たちは真面目な人間なんだというところを納得し合えれば、それでもういいことだと思います。

なぜ2017年の今、こういう本が出現して売れたのか。それは、結婚しない、子供もつくらない、という男女が日本全国で2000万人以上になってしいるだろうからだ。40歳を超しても、50歳になろうとしても、もう結婚しない男と女たちがいます。私の弟子たちでももう40歳ぐらいだけども結婚しません。つまり子供もつくらない。そして、こっちのほうが社会的に多数派になりつつあると思う。多数派を少数派が差別する、ということは出来ない。

これは今の政府(国家)の政策が間違っていて、アメリカにお金をたくさん、ものすごい金額で奪い取られるものだから(このことを、私、副島隆彦は、ずっと、自分の金融本で20年、書いてきた。だが誰にも相手にされていません。注記おわり )、日本国が貧しくて、豊かさがないものだから、若いサラリーマンたちがもらう普通の給料では、とてもではないが家族生活を営めないという現実があるんです。だけど、政治のせいにするな、それぞれの個人の問題だ、とか言われるだろうけども、本当は政治の失敗なんです。

と同時に、日本の国自体の成長がとまって、もう30年ぐらい経(た)つので、衰退国家ですから。「マイナス成長」という変な日本語を使うけども、本当は、衰退(すいたい、decline)なんです。マイナス成長という言葉が当たり前だと思っているほうがおかしい。しかも、これが20年も続くとものすごい勢いで貧困が、私たちの目の前の衰退社会に、生まれるんです。それでも、社会的なインフラストラクチャーだけはものすごく発達していく。公共輸送機関と道路や町並みはものすごく整備されるんですね。きれいになる。

つまり、社会全体の外見(そとみ)は、非常にきれいになります。ところが一人一人の人間の生活は貧しいという大きな問題だ。しかし、この問題を皆(みんな)直視しない。公務員の数だけはたくさん増えて、あらゆる場面に国家としての対応はなされている。だからどんな田舎に行っても日本はきれいなんですね。道路がちゃんと走っていて、車をみんな持っていて、便利な快適な生活をしているように見えます。しかし乗っている車はみんな軽自動車で、便利に動けるように、最小限度の収入で生き延びている、というのが日本の現状です。田舎に行けば行くほど、その現実がよく見える。

だから貧しさというのが、今の日本の若い男女の、結婚しない、子供をつくらない問題を生んでいる。これは個人の選択ですから誰も文句は言えない。あと一つは、人間が我が儘(わがまま)になっちゃっている。みんなわがままですから、他人と理解し合うとか、仲よくするとか、妥協するとかということができなくなっているんです。これは結婚生活をやっている夫婦でもそうですが、わがままなんです。わがままというのは何だといったら、もうこれ以上、私でも何にも言えないですね。

これはこれまで、「インディビジュアリズム」(individualism)と言われていた個人主義という言葉ではもう足り得なくて、本当は「パーティクリズム」( particlism )というべきかもしれない。パーティクルというのは粒子(りゅうし)です。粒(つぶ)なんです。一つ一つの人間が粒のようになって、ばらばらになっていまして、もう人の言うことを聞きたくないんですよ。

だから典型的には男の人、ご主人がちゃんとお金を稼いで家族を養えないとなると、女が不満を持ち出して、子供を連れて出ていくんですね。離婚するんです。そして女の力で生きていこうとする。そのとき能力を発揮する女性というのがいまして、生きてゆくために能力を発揮して、どんなことをやってでも、自分の力で生きてゆく女性たちがたくさん出現しています。子供を自分の力で育てる。それは非常に強いことです。だからそのために、鉄筋アパートというのが、さらにどんどんつくられて、どんどん家族の数が少なくなって、それでアパートを経営しているプロの業者たちが潤うということが起きています。私は、講演先で業界のトップたちからそのように聞きました。

だからわがままなんていう問題は、社会的テーマにならないように見えて、今はもう大きな要素です。かつ自分の生活水準を落としたくないという問題があるので、だから家族生活なんかできないし、ほかの人の面倒を見るなんていうことはできなくなっています。

これは「人口問題」として別個に考えることです。この人口問題のことを、デモグラフィー(demography)といいます。デモクラシーのデモで、人間たち、人間集団という意味ですが、グラフで図形。デモグラフィーというのは人口動態学(じんこうどうたいがく)とか訳したほうがいいのですが、経済学(エコノミックス)のさらにその基礎学問なんですね。人間の集団としてのある国民とかを、それをまとめて取り扱う統計学(とうけいがく。スタティスティックス)の一種なんです。

このデモグラフィーから見た人口問題というのを論じる学者た、統計人間(ほとんどは公務員)たちが、デモグラファーという連中です。これが人口動態学者で、経済学の基本のところを研究している。例えば『カピタール』” Le Capital au XXIe siecle ” 「ル・カピタール オ・ドゥージエム? シエクル」という大作の本( 本当は、『21世紀の資本論』と訳すべきだった)を、近年(2015年?)、書いたトーマス・ピケティというフランスの経済学者が、このデモグラファーなんですね。大変すぐれた本ですが、今日はもうこの話はしません。

前記した、リテラの書評と、著者こだまに対するインタビューの記事をどちらも、このうしろに載せますが、冷酷に書かれていて、私が、ここまで語ってきた、夫婦の苦しみとか葛藤(かっとう)の問題とかにはそれほど触れていませんね。私が今、述べたようなことに触れていません。でも、これが今の時代の文学なんですね。時代の表面に出てきた最先端の課題です。

この最先端の課題を追い求めるために人間はいるわけであって、古い話で、例えば日本のフェミニズム運動の最初の平塚らいてう(平塚雷鳥)と夏目漱石の弟子だった森田草平(もりたそうへい)という男が逃避行(とうひこう)というか、駆け落ちみたいなことをしてみせた。すると、当時の新聞で大騒ぎに騒がれました( 年 月 ごろ)。どうっていうことはないんですけどね。2人とも憔悴(しょうすい)しながら、自殺もできないで、帰ってきて。でもこれが事件としてスキャンダルとして新聞で騒がれたことで、この2人は、文学者としての名前を高めた。

あと日蔭茶屋(ひかげのちゃや)事件というのもありました( 年 月)。関東大震災(1923、大正12年)の直後に甘粕正彦(あまかすまさひこ)大尉に殺された大杉栄(おおすぎさかえ)という男がいて、これが日本のアナーキストの輝ける代表で、すぐれた思想家だったんだけど、殺さました。

その大杉栄が自分の愛していた、一緒に殺された伊藤野枝(いとうのえ)とは別の女性と一緒に、神奈川県の葉山にあった日蔭茶屋で刺された。刺した女というのが、当時の「東京朝日新聞」の女性記者をしていた。この事件が大騒ぎになって、警察に捕まって裁判にかけられたりするわけです。

こういうスキャンダルが、実は当時の文学者と呼ばれている先進的な人たちによって、次々と起きた。「夫婦交換契約」とか (佐藤春夫 と 谷崎潤一郎の? )の。人々にとっては大変な衝撃だった。これは一方では、浪曼派(ろうまんは)と呼ばれる運動でもあったのだけれど、その前の、アララギという詩を書いている、和歌とかを詠む集団とかの中から生まれた文化人、先駆的な歌人たちの行動でもあり、それは文学がわかる上流階級というか、知識階級の人たちの存在があって、そこの中での男女関係の、ぎりぎりの危ないところが描かれて、それが事件までなってしまうと新聞でたたかれるわけで、そのときに大評判になった。それが日本の文学です。

ところが、大学の文学部というところでは、そういうふうに真実を教えないんですよ。何か立派な作品があってみたいな、作品鑑賞をやるんですけどね。本当は、今の芸能人たちがやっている、きゃーきゃーわーわーの男女間の乱れの大騒ぎ、スキャンダル、ゴシップそのものなんです。まだテレビはない、ラジオはあるけど、新聞が騒ぐしかない。映画もろくすっぽつくられない時代ですね。その前の歌舞伎役者たちがやっていたスキャンダル事件を、明治、大正にはいると、そういう知識人階級が引きずって行ったんですね。

だから私たちの時代(1980年代)には、田中康夫(たなかやすお)というスキャンダル的な作家が存在して、一時期、『なんとなく、クリスタル』で騒がれたころの雰囲気が、80年代の私らの世代の、スキャンダル文学の最高峰でね。モデルさんみたいな女たちと付き合って康夫ちゃんが、次々に爽やかに寝て回るみたいな話のすごさとして、時代を象徴していた。みんなあの雰囲気に憧(あこが)れて、羨(うらや)ましかった。だから、その時代その時代の先端のところの課題が大事なんです。

ところが、2010代の今は、文学者とか作家というのはろくなやつがいない。ろくな作品がない。例えば、私は、平野啓一郎(ひらのけいいちろう)というのが嫌いです。こいつは泥棒作家で、盗作作家なんですね。

佐藤亜紀(さとうあき)さんというすぐれたヨーロッパ中世物を書く力のある小説家の文章を、たくさん泥棒したんです。ところが新潮社という大きな出版社が、平野啓一郎の肩を持って佐藤亜紀からの告発というか、はっきりとした批判を全て封殺して、佐藤亜紀に小説を書かせないようにしして、彼女を潰(つぶ)した。私は本当に怒って、以前このことを書いたことがある。ここの「学問道場」のサイトの中に、はっきりと平野啓一郎、このにやけや野郎の盗作作家を許さない、と怒って書いた。

これは、1998年の『日蝕』で芥川賞を受賞した、この小説自体が盗作作品なんですね。これは佐藤亜紀のすぐれた小説からの泥棒でした。1993年に同じ新潮社から出された佐藤亜紀の『鏡の影』と内容がものすごく似ているんです。なのに今もこの平野啓一郎はいけしゃあしゃあと、このあともテレビに出てきて、何だかモデルの女と結婚して、京都大学出の華やかな文学者として出版業界で、ある意味祭り上げられているんですね。テレビ局まで含めて。何でこんなことになるのか。

佐藤亜紀には、もう一つ『バルタザールの遍歴』というすばらしいデビュー作があるんです。これもすばらしいんです。だから佐藤亜紀が泣きながら訴えている文章とかも、私の「今日のぼやき」に載せてあります。(https://www.snsi.jp/tops/kouhou/1740)

あと一人は村上春樹ですね。こいつも救いがたいぐらいの男だ。今度の『騎士団長殺し』というわけのわからない、この小説でノーベル文学賞をもらえるんじゃないかぐらい業界は言ったけど、全く売れなかったそうで、ざまあ見ろ、だ。

村上の処女作『風の歌を聴け』( 年)はよかった。優れていた。ところが、そのあとの、『羊をめぐる冒険』とか『ノルウェイの森』とかで200万部売れたみたいな時代が、1980年代、1990年代、続いたんだけど、これらのヒドい駄作に対しては、私は、「いいかげんにしろよ」の一言しかないんです。

平野啓一郎の文章もそうだけれども、村上春樹も何をやっているか。とにかくかっこいい男女が、爽やかにセックスをして、その後、お茶を飲んで、音楽を聞くんですね。たらたらそこらを上品に散歩するんです。そればっかりなんですよ。「何、このばかたちは」としか言いようがない。わけのわからん思い出話をしてずっと、ずーっとしてみたりとか、「1970年ごろの学生運動の記憶」とか。とにかく、セックスして、レコード(まだ、LPレコードですよ)で音楽を聞いてコーヒーを飲んで、また、たらたらと散歩をするというシーンばっかりなんです。つまり、この男は、20代のころから全く成長がないまま 60過ぎのじじいにまでなってしまった。これは何事なんだと。

こんなのが日本における文壇(ぶんだん)の、この文壇という言葉自体が本当はおかしいんだけどね。論壇(ろんだん)というもがあって、評論業界ですけど、そんなものありません。出版業界自体が滅びかかっていて、月刊誌の総合雑誌が、この20年で、ほとんど全部、出版中止、廃刊(はいかん)になって滅んでいきましたので。出版社自身の存立が危ない。だから文壇、論壇の大御所とか親分とか言っているほうがおかしい。私はずっと、自分も一応、所属しているこの業界をじっと見てきて、「ばかじゃないの、こいつら」と言って、一切相手にしないで、自力でやってきました。彼らに対する思い入れは何もありません。

だから、私も日本文芸作家協会というのに入っているけれども、ここの理事とか代表たちが全く、これが文学者かよというぐらい、本なんかまったく書いていないし、小説も売れなくなった。過去の遺跡みたいなじいさん、ばあさんたちで、そこでまだ林真理子(はやしまりこ)やらが威張っててね。三田誠広(みたまさひろ)が何か次の理事長になるみたいな、本当に腐り果てたやつらです。この人達は、自民党(小泉政権 や安倍政権)にべったりくっついて、文化庁の官僚たちと仲よくしたりすれば、補助金、文化活動助成金が出て、それを分け合って、何か自分たちが日本の文学者を代表しているみたいに思い込んでいる。

ところが、その中身は全く国民に相手にされていない。小説家崩れじじいたちか、何だかわからないけど和歌か短歌か何かの会で何とか賞をもらった程度のばあさんたちなんですね。その程度の人たちの集まりなんですよ。でも何か文学者を気取るんだよね。

だから私が業界への八つ当たりなんかしてても仕方がないんだけど、この平野啓一郎と村上春樹に比べたら、今回の『夫のちんぽが入らない』を書いた こだま という女性のほうが、現代、時代の最先端を生きている文学作品なんですよ。それを私は今日は言いたかった。

うそを書いていない。真面目であるということ、小説、文学の大事なことはうそを書かないということなんですね。真に迫って本当のことを書くと。どうせ小説(文学作品)は、人間がやるつくり話なんだけども真剣でなければいけない。本気で時代と闘っていなければいけない。ところが、ただのつくり話が、虚構そのものであるということになると、読んでいて周りは本当に不愉快になります。村上春樹のアマゾンの書評を、600本ぐらい、私は読んだけど、「なに、こいつ。こんなものが小説か」とか、中年の文学部での女性が、「何ですか。この村上という人の小説は、私たち小説読みを馬鹿にしているのですか」と書いている。

この「夫のちんぽ」という言葉を、私は、自分が口に出しているうちに、もうあまり違和感がなくなった。だから、やがて、世の中にこの言葉が広がって、みんなも嫌ではなくなってゆくだろう。 恐らく日本国内でじわじわとそういうふうになってゆく。男と女というのは難しい関係ですから、まったくあきれ返りますが、もっとお互い、仲よくすればいいのに、といくら言ったって、できやしないわけで、いろいろな夫婦、男女 がいて当たり前なんです。

別にそれが異常だということはもうないわけですから、これからの世界はもっと人間という生き物が変わっていくんでしょう。どんどん人間というものが変わっていって、それをつかみ取った小説が文学として認められていく、ということなんですよ。 副島隆彦 記

最後に、『夫のちんぽが入らない』についての前記したリテラの文章2本を載せます。

(転載貼り付けはじめ)

話題の本『夫のちんぽが入らない』のタイトルに込められた深い意味…しかし一方では広告掲載拒否の動きが

2017.01.22

『夫のちんぽが入らない』──。

レジに持っていくのに思わず躊躇してしまう、こんな衝撃的なタイトルの本がいま大変な話題を集めている。この本は発売前から大きな注目を集め、今月18日の発売日からわずか1日で重版が決定。早くも累計6万部を超えるヒットとなっているという。

『夫のちんぽが入らない』(扶桑社)は、著者のこだま氏が「文学フリマ」で発売した同人誌「なし水」に寄稿した同タイトルの短編が元になった自伝的私小説。何ともネタ感の強い表題ではあるが、その物語はおふざけなどではなく、性、出産、親子関係、仕事などに悩み苦しんだ一組の夫婦による切実な戦いの記録である。

こだま氏が夫と出会ったのは18歳のとき。大学進学に際して入居したアパートの2つ隣の部屋に住んでいたのが縁だった。2人はほどなくして付き合うことになるのだが、ここである問題が起こる。

〈私と彼は、セックスをすることができなかった。

ちんぽが入らなかった。

(中略)

最初何をふざけているのだろうと不思議に思った。

でん、ででん、でん。

まるで陰部を拳で叩いているような振動が続いた。なぜだか激しく叩かれている。じんじんと痛い。このままでは腫れてしまう。今そのふざけは必要だろうか。彼は道場破りのように、ひたすら門を強く叩いている。

やがて彼は動きを止めて言った。

「おかしいな、まったく入っていかない」

「まったく? どういうことですか」

「行き止まりになってる」

耳を疑った。行き止まり。そんな馬鹿なことがあるだろうか〉

彼はこだま氏のことを処女だと思い込み、その夜は無理をせずに寝ることになった。しかし、彼女は処女ではなかった。高校2年のときに初めてした相手とは、痛みと出血はあったものの問題なく事を行うことができたのだ。だから、日を改めてまた夜が来ても結局うまくいくことはなかった。

何が原因だったのかは本書では明かされない。著者のブログ「塩で揉む」のなかでこだま氏は、この話を読んだ複数の女性から同様の悩みを打ち明けられたと明かしており、それは決して彼女だけの特異なケースというわけではないようだ。

とはいえ、セックスができないという一点を除いては、こだま氏と彼の交際は順調に進み、ほどなくして結婚。だが、幸せな生活は長くは続かなかった。

仕事での人間関係に躓いたこだま氏は自死を思い立つほどに追いつめられ、夫婦もすれ違うようになっていく。そんな日々のなか、こだま氏はインターネットを通じて知り合った男性とセックスしてしまう。

さらに、20代後半に差し掛かると、今度は両家の親族から子どもを産むようにプレッシャーがかかってくる。だが、もちろん「夫のちんぽが入らない」という問題を抱える2人はその思いに応えることができない。

こだま夫妻がそのあとどういう道を選んだかはぜひ、本書を読んでもらいたいが、読み進めていくうちに、こだま氏が葛藤してきたのは、物理的に「ちんぽが入らない」ことだけではないことがよくわかってくる。こだま氏が戦ってきたもの、それは「普通」だ。夫婦そろって子どももいて、家族助け合って生きていく。それが「普通」。その「普通」を築くことのできなかった人は白眼視されても仕方がない──。いま現在の日本社会は、そういった誰が決めたかわからない「普通」を押し付け、その枠に入ることのできない人々を排除しようとする空気が日に日に強くなっている。

『夫のちんぽが入らない』は、そういった時代のなか生み出された極めて現代的なテーマの物語だ。多様性に対しての不寛容さがどんどん広がるなか、こだま氏がつづる言葉は重要なアンチテーゼとして強く響くのである。

『夫のちんぽが入らない』というタイトルも実は、センセーショナルを狙ったわけではなく、もっと深い意味合いがあったようだ。ウェブサイト「cakes」に掲載された、詩人・文月悠光氏との対談でこだま氏自身はこのように語っている。

〈文月 タイトルの「入らない」の部分についてもお伺いしたいのですが、これは文字通り「入らない」という意味もありますし、大人の社会に「入れない」、世間で「これが幸せ」とされる家族の形に「入れない」というところにも掛かっているのかなと思ったんです。

こだま わあ……うれしい。タイトルについては、変える話は何度も出たのですが、だとしても「入らない」だけは使いたいと思っていたんです。ちんぽも「入らない」し、級友の輪、生徒の心、妊娠や育児の話……とあらゆる場に「入れない」自分を強く意識しながら過ごしていました。これ、読み取っていただけてすごくうれしいです。〉

だが、この本をめぐって一つ懸念があるという。問題となっているのは、やはりインパクトの大きすぎる『夫のちんぽが入らない』というタイトルだ。「週刊ポスト」(小学館)2017年1月27日号にはこのように書かれていた。

〈発売前から話題沸騰の本書だが、一つ大きなハードルが立ちはだかる。新聞広告だ。書籍のタイトルにもかかわらず、新聞社によっては「ちんぽ」という字が審査で引っかかり、広告を出せない事態が想定されるという〉

『夫のちんぽが入らない』は決してふざけた本ではないし、エロ小説でもない。押し付けの家族観・恋愛観に苦しんでいる人に一筋の光を照らしてくれるような本である。一読すれば、ただのウケ狙いのタイトルなどではなく、このタイトル以外にあり得ないことも理解できるだろう。タイトルだけでこの本が誤解され、届くべき人のところまで届かないといった事態が起きないことを切に願うばかりだ。

(新田 樹)

http://lite-ra.com/dev/print/?url=http://lite-ra.com/2017/01/post-2868.html

LITERA/リテラ 本と雑誌の知を再発見

『夫のちんぽが入らない』著者が告白…本がヒットすればするほど恐怖に震えるその理由とは?

2017.03.03 新田 樹

話題の私小説『夫のちんぽが入らない』(扶桑社)の勢いが止まらない。13万部を突破と、文芸書としてはベストセラーと言ってもいい大ヒットとなっている。また、出版当初はそのインパクトの強すぎるタイトルゆえに難しいと言われていた新聞広告も、「書名は書店でお確かめください」と記載してタイトルをぼかすという前代未聞の荒技で朝日新聞など大手新聞にも掲載されることになった。

しかし、本に対する注目度が上がれば上がるほど、著者のこだま氏はある恐怖に震えているという。

いったいなぜ? その本題に入る前に、『夫のちんぽが入らない』とはどんな小説なのか、念のためおさらいしておきたい。

『夫のちんぽが入らない』は、主婦ブロガー・こだま氏による実体験をベースとした自伝的私小説。物語は彼女が大学に入学した年の春、後に夫となる彼と出会うところから始まる。順調に交際を重ねていく2人だが、初めてベッドを共にしたとき問題が起きる。本のタイトル通り、ちんぽが入らなかったのである。初体験の相手とは問題なくできたのに、夫のちんぽだけが入らない。ジョンソンベビーオイルを塗っても、激痛が走りシーツが血まみれになるだけでどうしてもダメ。それは結婚後も変わらず、結果として夫は風俗に、そして彼女は不倫に走るなど悩み苦しみながらも、最終的には2人だけの夫婦のかたちを見つけだしていくという物語だ。

新聞に書名を載せられないタイトルとは裏腹に、読後は読んだ人が自分の家族観や夫婦観を再考するきっかけにもなる本で、生き方の多様性を肯定するそのメッセージには多くの人が勇気づけられた。

『夫のちんぽが入らない』は、決して邪な本などではない。では、なぜこの本が売れることを著者は恐れているのか? 「クイック・ジャパン」(太田出版)vol.130に掲載された写真家・植本一子氏との対談のなかで彼女はこのように語っている。

「今回の本の存在は夫も家族も知りません。できれば死ぬ間際まで言いたくない。私は嘘をついているんだな、って思います。こうして本が話題になればなるほど、自分の身が苦しくなる」

もともと、こだま氏は自分がライターであることを夫や親に明かしていない。しばしばエッセイのネタに家族のことを書いているのにも関わらず……。しかもそのうえ、『夫のちんぽが入らない』という小説は、夫婦のベッドルームでのことをいっさい包み隠さず書き綴った本だ。自分のことはもちろん、夫が妻に隠れて風俗に通っていること、そこで性病をもらってきたこと、行きつけの風俗嬢に「キング」とあだ名されるほどの“モノ”をもっていることまで明かしている。夫の職業や住んでいる場所などは実際のものとは少しずらしているそうだが、周囲の人が読めば気づかれるほどしか変えていないようで、事実、旧友にはライターとして活動していることを見破られていたそうだ。

実は、こだま氏は、本の出版当時から周囲、特に夫や親に自分の書いている文章を知られることに関して恐れを表明していた。「SPA!」(扶桑社)2017年1月31日号に掲載された松尾スズキ氏との対談でもこのように語っている。

「実はあんまり売れてほしくなくて。このタイトルにしたのも、下ネタが許されない厳格な家庭に育ったので、これなら親は絶対に手に取らないからバレないだろうという算段があったんです」

また、自身のブログ『塩で揉む』には、発売直後に近所の本屋で起きたエピソードをこのように書き綴っている。

〈発売から1週間後、近所の書店に2冊だけ入荷していた。「こんな田舎じゃ当然置いてないだろう」と試しに覗いた程度だったので、高倉健さんの御本の隣で申し訳なさそうにうっすら光る「ちんぽ」を発見したときは変な声が出た。そして、手に取り「よくこんな僻地の潰れそうな本屋まで来たね」とねぎらった。地元の人間には読んでもらいたくなかったので、その2冊を買い占めようと思ったが、「すぐ売り切れたら、売れる本だと思われてもっと入荷してしまう」という話を聞いた覚えがあり、変に手を出さず流れに任せることにした。都会でだけ売れてくれ。そう願いながら棚に戻した。〉

しかし、幸か不幸か、『夫のちんぽが入らない』は大ヒット。こだま氏は大きな注目を浴びることになった。そう遠くない未来、執筆業のことを知られる日が来るかもしれない。

ただ、こだま氏は少しずつそういった煩悶を乗り越えつつあるようだ。「クイック・ジャパン」で連載している自伝エッセイ「Orphans」にてこだま氏は、こんな決意を綴っている。

〈私小説を出したことで私の人生が大きく変わってしまうのかもしれないし、今まで通りひっそりと続くのかもしれない。だけど、これから迎える春は、何もしてこなかった過去の春とは違う。

自分のしてきたことを悔いたり、押し潰されたりするだろう。夫や両親を傷つけることになってしまうかもしれない。でも、私の今できることをした。ずっと言えなかった気持ちを一冊のどうしようもないタイトルの本に詰め込んだ〉

〈いつか家族に打ち明けたい。逃げずに手渡したい。口も心も閉ざしていた日々のこと、誠心誠意、同人誌、夫婦の性、私小説。これまでに放った自分の言葉の球が一気に跳ね返ってくるに違いない。

すべてを知ったあとでも私と家族のままでいてくれるだろうか〉(前掲「クイック・ジャパン」vol.130)

本を読んだ人ならわかる通り、『夫のちんぽが入らない』という作品は、夫婦の性的な問題、仕事に関する挫折、病、子どもができなかったこと、親に対する複雑な思い、といったものを正直に書き綴ることで、主人公=作者が、知らず知らずのうちに抱え込んでいた思い込みや偏見を捨て去り、多様な生き方を肯定することができるようになるという物語だった。

執筆の過程で得た、固定観念を打破し、色々な価値観を受け入れる力は、彼女の人生を確実に前に押し進めつつある。

「Orphans」にせよ、「SPA!」連載エッセイ「こだまの不協和音家族」にせよ、彼女の文章は自分の周囲で起こったことを一歩引いた目線で観察し、そこで芽生えた自分の感情をこれまた第三者的な視点で表現するところにおもしろみがある。「ライターとしての仕事がバレる」という危機を彼女はどんな筆致で書き続けていくのか。ただ、たとえバレたとしても、エッセイから受ける印象で見る限り、夫は案外あっさり執筆業のことを受け入れてくれそうな気がするのだけれど、どうだろうか。 (新田 樹)

http://lite-ra.com/2017/03/post-2960.html

(転載貼り付け終わり)

副島隆彦拝

このページを印刷する