「1758」 相田英男氏による『自由人物理―波動論 量子力学 原論』(西村肇著、本の森出版、2017年)の感想と解説を掲載します(第1回・全4回) 2018年7月10日

- HOME

- 「今日のぼやき」広報ページ目次

- 「1758」 相田英男氏による『自由人物理―波動論 量子力学 原論』(西村肇著、本の森出版、2017年)の感想と解説を掲載します(第1回・全4回) 2018年7月10日

SNSI・副島隆彦の学問道場研究員の古村治彦です。

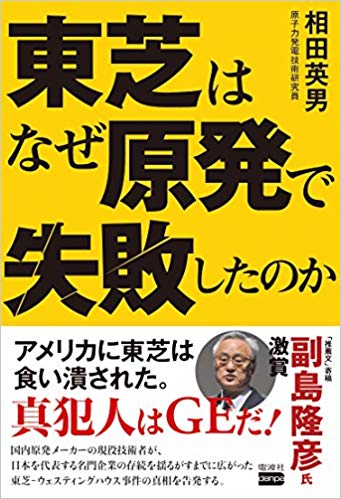

『東芝はなぜ原発で失敗したのか』の著者である相田英男氏から『自由人物理』(西村肇著、本の森出版、2017年)の感想と解説から送られてきました。これから4回に分けて、掲載します。

相田氏の読書遍歴から大学時代の経験からはじまって、『自由人物理』を読み解き、「理科系」の世界を私たちに教えてくれる内容になっています。

それではお読みください。

(ここから始まる)

共産主義者の西村先生が訴える自由人物理とは、アイン・ランドが理想とした人間の生き方である

1.はじめに

一言でいえば「まいったなあ」である。またしても出会ってしまった、と直感でわかった。私自身の人生を変えてしまう本に。副島隆彦先生の『』世界覇権国アメリカを動かす政治家と知識人たち (講談社+α文庫)(1999年、講談社)、片岡鉄哉の『日本永久占領―日米関係、隠された真実 (講談社プラスアルファ文庫)』(1999年、講談社)、フランシス・フクヤマの『歴史の終わり〈上〉〈下〉 (知的生きかた文庫)』(三笠書房、1992年)に続く運命の本であるのが、眺めながらすぐにわかった。あくまでも「眺めながら」である。

全部の内容を充分に理解するには、私にはまだとても時間が足りない。一年以上かけて、ゆっくりと、強い集中力を振り絞って、読み続けなければならないだろう。私の能力では、そんなところだ。

この本は物理学(physics)の教科書である。しかし、そんじょそこらに出回っている教科書とは、訳が違う。著者である西村肇(にしむらはじめ、1933-)先生は、元は東大の化学(かがく、ばけがく、chemistry)の教授であった方だ。「化学の専門家である西村先生が何故、物理の教科書を書かれたのか?」と、誰もが疑問を抱くだろう。その回答は、この本の後半に詳しく述べられている。簡単には語れない経緯を、西村先生はその人生で背負わられている方だ。

西村肇

この本の題名となっている「自由人物理」とは、一体何か?前書きによると、「ノーベル賞受賞を目指している、現役の物理学者を超えるレベルの物理の実力を身につけて、使いこなせるアマチュアの研究者や技術者が、“自由人物理”の使い手なのだ」という。大学で物理を教えるプロの学者を、軽々と超える実力を持つ、物理研究者になるための手引書として、西村先生はこの本を書かれた。堂々と最初に、はっきりと、そう書かれている。

普通に考えると、そんな主張は無茶である、と誰もが思う。理科系でない方々は皆、「はあ?この爺さんは一体、何をふざけたことを書いているのだ?」と、呆れることだろう。しかしである。過去に少しでも物理学に関心があり、数年間くらい真面目に物理を勉強した経験がある人ならば、それでは済まない。本書の内容のいくつかが、確実にグサリと、胸に突き刺さる筈だ。

2.苛烈なる知識人の系譜

西村肇先生の人となりを、一言で言い切るならば、私は「苛烈なる知識人」と呼ぶ。他人だけではなく、自らの行動をもあまりにも厳しく、度がすぎる程に律する人物だ。勉強に傾ける努力と情熱は、誰よりもひたむきである。その一方で、勉強の進め方は、基本に極めて忠実であり、オーソドックスな方法論に徹する。これが特徴だ。そのため、出される研究の結論は、深遠にして明快となり、誰も反論することが出来ない。このようなタイプの方である。

思い返すと、私が最初に苛烈な人物に触れたのは、大学の教養部時代だった。学内生協の書店で本を眺めている時に、棚の中に森嶋通夫(もりしまみちお、1923-2004)という経済学者の自伝(『学校・学歴・人生―私の教育提言』、岩波ジュニア新書、1985年)があるのを、たまたま見つけた。その本を手にとって眺めると、あまりにも破天荒な逸話が、次々と書かれていた。驚いた私は、その本を買って、数日間下宿で読み耽ることとなった。

森嶋通夫

戦争中の京都大学に進学した森嶋氏は、その本で、哲学の大家として名高い西田幾多郎(にしだきたろう、1870-1945)の研究を、軍国主義のバックボーンに使われた、と批判していた。同じく哲学者の田辺元(たなべはじめ、1885-1962)のヘーゲルの講義を聞いた感想でも、「弁証法などは何の役に立たないと悟った」などと、散々にこき下ろしていた。

西田幾多郎

田辺元

森嶋氏は、何事にも筋を通さないと気が済まない性分だった。結局、森嶋氏は日本の大学を飛び出し、英国に渡ることとなる。英国で森嶋氏は、ノーベル経済学賞の候補にも挙げられるような、優れた研究を行ったことを、後に私は知った。物凄い規格外の生き方をする人物が世の中にいる、ということを私は初めて認識した。

次の出会いは、それから数年後だった。大学の学部生となった私は、原子力材料の研究室に配属された。後に書くように、私は大学の成績が悪かった。なので、人気の無かったその研究室しか入れなかったのだ。ある時私は、研究室の共同部屋でテーブルに座り、慣れない英語の文献を、辞書を片手に読んでいた。私の机の隣では、研究室の一人の技官(ぎかん、実験や資料作成、当時あったロットリングを使った製図などの、作業全般に協力して頂く役職)の方がソファーに座っていた。お茶を片手に、週刊誌(技術文献ではない)を眺めておられたと記憶する。

その技官のA氏は、大変明るい性格であった。妻子持ちでありながらも、大学の近くの飲み屋のママと懇意になり、自宅にほとんど戻らずに、毎日、ママの自宅から大学に通うという、規格外の生活を送っていた。私のような世間知らずの大学生達に、現実社会での人間関係の奥深さを教えてくれる、立派な方だった。一方で、我々が京大実験炉(大阪府泉南郡熊取町)や、原研にまで実験(材料を放射線に当てて劣化させる)に出かけた際には、実験場の中で大掛かりな装置を、飛び交う高線量の放射線にも怯まずに、手早く組み上げてくれた。A氏の仕事は、研究室の全員から頼りにされていた。

京都大学研究用原子炉

その時、私が英語論文を読むのを眺めていたA氏は、おもむろに「お前、そんな辞書を使っても、何にも役に立たんぞ」と、ボソッと呟いたのだった。私が持っていた辞書は、研究社の「新英和中辞典」だった。中学生になった時に、私の姉が「これで英語を勉強しなさい」と勧めて、買ってくれた辞書だった。それ以来、私はずっとその辞書を大切に使っていた。緑色の紙製のカバーも、破けたのをセロテープで留めて、使わない時にはいつも被せていた。私にはとても、思い入れのある辞書だった。

私は思わず、論文を机の上に置いて目を上げた。A氏は続けて「若い評論家の人が、前にな、研究室社のその英和辞典の中身は、嘘ばかり書いてあって、全く役に立たない、という本を出したんだ。面白いぞ。一回読んでみろ」と、言うのだった。「ひどいこと言うなあ」と、その時私は、結構傷ついた。T氏に勧められたその本(『欠陥英和辞典の研究』[1989年]というその本のタイトルは、後で知った)を、結局私は読まずに終わった。しかしその後、社会に出てからの20年間以上、私の英語の実力は全く向上しなかった。振り返ると、その時やはり、A氏の言われるように、謙虚に反省するべきだったのか、と私は思う。

A氏が触れたその若い評論家こそが、言わずと知れた副島隆彦だったのだ。『日本の危機の本質』(1998年)と、『墜ちよ!日本経済』(2000年)を読んで衝撃を受けた私が、副島先生にコンタクトを取ったのは、それからだいぶ年月が経ってからだった。

そして森嶋通夫、副島隆彦の二人をつなぐ、もう一人の重要な知識人がいる。誰もが知るであろう、小室直樹(1932-2010)その人だ。小室直樹は、最初に京都大学で数学を学ぶが、関心が経済学に移り、大学院は大阪大学に進学する。そこで小室が経済を学んだ先生の一人が、森嶋通夫だった。

小室直樹

後に小室は東京で、ボランティアで社会科学を教える「自主ゼミ」を開講する。その小室のゼミに参加した生徒の一人が、副島隆彦だったことは、説明するまでもないだろう。森嶋通夫が小室直樹の先生であり、その小室が副島隆彦の先生である。3人の「苛烈な人物達」は、一連の絆で結ばれていたのだ。

西村肇先生も、このような「苛烈な人物達」に連なる方である。西村先生が人生の師匠と仰ぐのも、また、苛烈な生き様で知られる人物だ。言わずと知れた物理学者で、兼、哲学者の武谷三男(たけたにみつお、1911-2004)である。武谷三男の生き様を説明することは簡単ではない。それでも、私が書いた本で、昨年秋に出た『東芝は何故原発で失敗したのか』(電波社)の中で、武谷について写真付きで解説している。そちらを是非、御参照されたい。本書は実は、武谷三男の物理学者としての業績に、西村先生が再評価を与えるものでもある。

3.私が物理に挫折するまで

この本の書評を書くことに、私はとても躊躇した。何故なら、自分の理科系技術者としての実力の無さを、はっきりと示さなければならないからだ。しかし、他の書評で見受けられるように、あたかも、本書の内容を全て理解したかの如く、上から目線で抽象的な言葉を並べるような書評は、私には書けない。そんなことをしたならば、西村先生への裏切りに他ならない。私の実力が乏しくても、本書に正面から向き合い、正直な思いを記すことだ。それが、私の責務だと感じている。読み手に訴える力も強いだろう。

私以外に書評を書かれるのは、おそらくプロの物理学者の方々ばかりだと思う。私とは、物理学の理解のレベルが違いすぎる。その中で、私が何を述べれば良いのか、相当に悩んだ。私の物理の実力は、先生の言われる「自由人物理」を使いこなすには、あまりに程遠い。

しかし思い返せば、私もかつては、自由人物理を目指していたのだった。嘘やハッタリではなく、これは本当だ。高校生の頃の私が、最も好きだった科目は物理だった。大学に進学してからも、専攻の異なる物理学科の講義を、よく受けに行っていた。「あわよくば自分も、物理学のプロになりたい」と、最初の頃は密かに思わないでもなかった。しかし結局は、己の実力不足を痛感して、今に至っている。

この本を読みながら私は、大学時代の自分が物理に挫折した経緯を、思い出さざるを得なかった。嫌な記憶だが、はっきりと書かなくてはいけない。

大学の入学当初で習った、力学(mechanics)や電磁気学(electromagnetism)などの「古典物理学」に含まれる講義について行くのは、大丈夫だった。どちらの内容も、高校で習った物理の延長上にあったため、さほど苦にはならなかった。辛かったのは量子力学(りょうしりきがく、quantum mechanics)だ。私は湯川秀樹(ゆかわひでき、1907-1981)や朝永振一郎(ともながしんいちろう、1906-1979)に憧れていたので、量子力学の講義にとても期待していた。ところが、実際の講義で聞くその内容は、私の甘い期待を粉々に打ち砕くものだった。

湯川秀樹(左)と朝永振一郎

量子力学の基本となる考えは、質量を持つ電子の振る舞いが、波として記述されることだ。これを受け入れるのは、私は別に問題はなかった。この波を表す方程式が、所謂シュレーディンガー方程式と呼ばれるものだ。しかし、大学の講義で、先生が黒板に書かれたその式は、2階の偏微分方程式だった。私は学部2年生になりたてで、微分方程式を習い始めたばかりだった。これを理解するのは辛かった。さらに面食らったのは、電子のエネルギーを表す物理量として、ハミルトニアン(ハミルトン関数): H という記号が、何の前触れもなく、方程式の中にいきなり登場したことだった。

我々はその先生が書かれた量子力学の教科書を、事前に買わされていた。そこには、電子の運動エネルギー: Tと、ポテンシャル(位置)エネルギー: Uを足した量が、ハミルトニアン:Hであると、確かに書かれてはいた。しかし私は、ハミルトニアンなどという物理量を聞いたことなど、それまで一度もなかった。私が受けた力学の授業では出てこなかった。

何でそんな物理量が、シュレーディンガー方程式に含まれるのか、私が全く納得できない間に、授業はさっさと進んで行った。途中からはルジャンドル多項式やら、ラゲール多項式やら、合流型超幾何関数やらの、難解な数式が矢継ぎ早に飛び出してくる。遂には、波動方程式と行列計算が同じものだ、という箇所にまで至ると、最早、私にはついて行けない世界だった。周りの同級生達を見渡しながら「こんなのよく理解できるな」と、畏れと自信喪失の極限の狭間に、私は堕ちてしまった。

それから数ヶ月後の事だった。2年生前期の、力学の最期の授業だったと思う。講義の先生から、「ニュートンの運動方程式をうまい具合に変換する事で、ハミルトニアンという関数が出てくる。これは、量子力学に繋がる重要な内容で、古典力学の最も強力なツールだ」と、ようやくハミルトニアンの説明を聞いたのだった。力学の最後の授業の、終わりの15分間位で、ハミルトニアンの説明はあっさりと終わった。「そんなの、もっと早く説明してくれ」と、私は心の中で叫んだが、後の祭りだった。私の折れた心は、最早、元には戻らなかった。

(続く)

このページを印刷する