「2188」 大河ドラマ「べらぼう」の主人公である蔦屋重三郎とその時代背景(第1回・全2回) 2025年4月6日

- HOME

- 「今日のぼやき」広報ページ目次

- 「2188」 大河ドラマ「べらぼう」の主人公である蔦屋重三郎とその時代背景(第1回・全2回) 2025年4月6日

副島隆彦です。今日は2025年4月6日です。

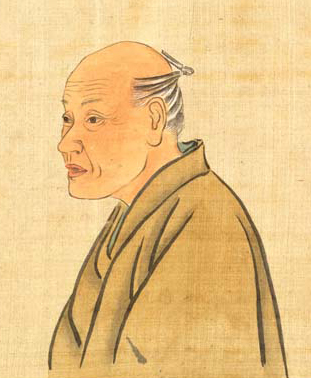

NHKの大河ドラマで、蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう、1750-1797年、47歳で死)という人物を描いた「べらぼう」というのが始まった。私も、1月5日放映の第1回と、2月23日放映の第8回を、NHKプラスで数日遅れで見た。

去年の5月、蔦屋重三郎でNHK大河をやると知ったときに、私はすでに頭にピンと来ていて、急いでテープどりしなきゃいかんと思っていた。江戸時代の徳川幕府体制に対して反抗した、すぐれた人たちがいて、私にとってはその人たちが大事だ。反抗と言っても、狂句、狂歌や川柳とかの文章で、和歌なんかのふりをして、ご政道を批判しておちゃらかしに茶化して笑うというすぐれた文学が生まれた。そういう形での抵抗だ。これらのことは昔から知っていて調べていた。

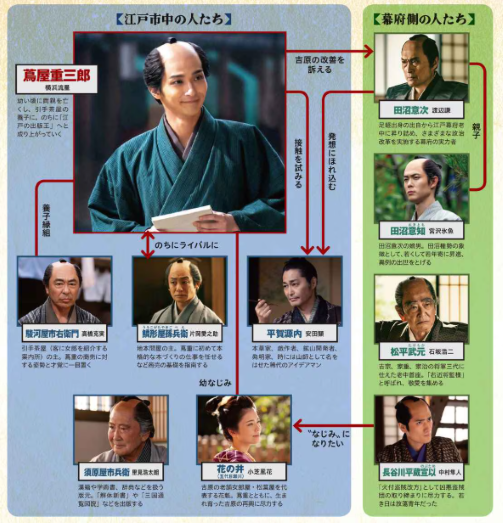

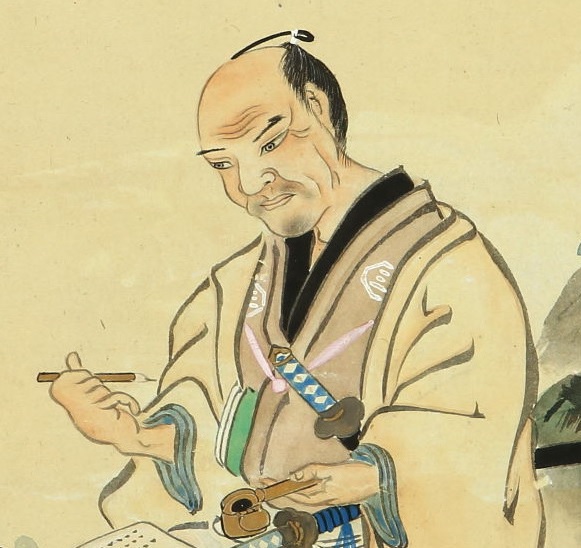

「べらぼう」関係図

蔦屋重三郎

NHKが蔦屋重三郎をやるんだったら、大事なことをあらかじめ話しておかないと、と思っていたらもう始まってしまっていた。ちょっと遅れたなという気はするけども、私なりの理解を今から書く。それで、NHKが描かないこと、描けないこと、駄目なところを、副島隆彦がいつもの真実暴き言論として話す。そうしないと、日本国民のためにならない。こんなことは私にしかできないから。放映を数回見ただけど、私には全体像がもう丸見えに見える。あんまり威張ってもしょうがないけど。

吉原の入り口である吉原大門の外側に、わざと曲がって作っている道がある。道沿いに家が50軒ほどあって、その中にいわゆる案内所があった。案内所では、吉原細見(よしわらさいけん)というガイドブックを置いていて、それがかなり売れていた。

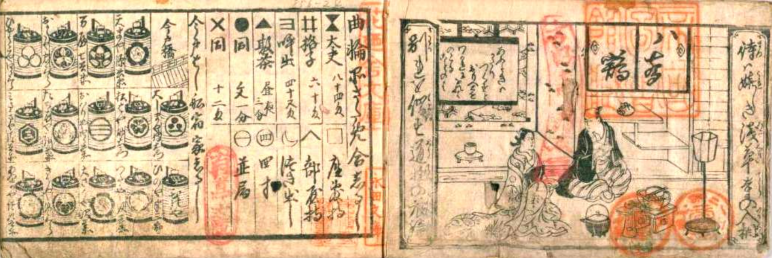

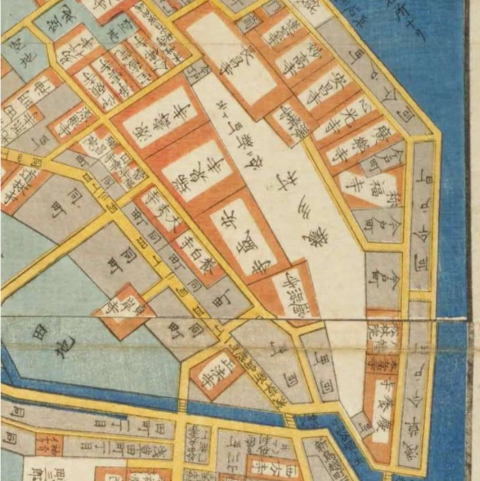

吉原の地図

吉原細見

吉原細見には、どこどこのお店にどういういい女がいるとか書いてある。本当にガイドブックだ。吉原細見は1725年ぐらいからあった。田舎の金持ちたちや田舎の武士たちが、こそこそとでもあるんだけど、割と堂々と吉原に来る。吉原は、天下(幕府)公認の高級売春地だ。非公認、すなわち無許可営業の岡場所とは違う。売り買いで、お金さえ出せばいい女、きれいないい女と同衾できる。このお金が大変だった。当時の男たちが求めた吉原のいい女というのは、今で言うなら女優だ。だから、今の女優が吉原の花魁を演じると、ぴたっとはまる。ただ切実に重要なことは、性病が怖かっただろうというのがある。一番罹りやすいのは淋病(りんびょう)だ。

私が見た回に、ドラマの主要人物たちが勢ぞろいで出てきていた。だからよく分かった。このNHK大河では、政治まで絡めたのが偉かった。徳川10代将軍 家治の時代に、田沼意次(たぬま おきつぐ、1719-1788年、1772年から老中。68歳で死)とその息子の 田沼意知(たぬま おきとも、1749-1784年、35歳で死)というのがいた。田沼時代っていうんだけど、彼らが激しい好景気、大好景気のインフレ経済をやるんだ。その好景気真っ盛りのときの様子をドラマで描いている。

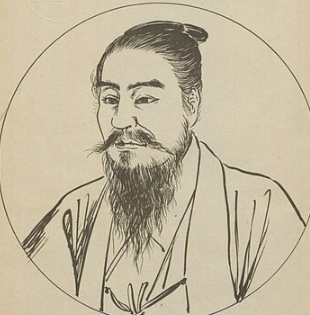

田沼意次

明和9年の大火(明和の大火)を、これは目黒行人坂火事(めぐろぎょうにんざかかじ)というんだけど、初回「べらぼう」の冒頭で、火中逃げ惑う人々の様子を描いていた。この火事は、1772年4月に実際にあった。このとき蔦重はもう22歳、当時はもう十分に成熟した大人だ。

明暦の大火

それでばたばたが始まって、火事で焼け死ぬ女たちもいる。吉原は門に鍵がかかっているから逃げられない、という問題がある。こういう、何百人か焼け死ぬというような火事は、江戸時代に割と頻繁にあった。

ドラマの中で、江戸のお城の南側の番町みたいなところまでずっと焼けたという地図を、NHKがぱっと写して見せた。だから大火(たいか)ではある。10年か20年に一遍ぐらい発生した、このような大火というのは実は、計画的に火をつけて起こされていた。この話を、私は、『副島隆彦の歴史再発掘』(ビジネス社、2018年)という自分の本に、割と詳しく書いている。吉原について10冊ぐらいの本を読んで、「女郎買い」という日本の性風俗と当時の経済の話とを絡めて書いた。

m

m

副島隆彦の歴史再発掘←ここをクリックするとアマゾンのページに行きます。

その続きになるんだけど。

当時の女たちは胸をやられたって言うから、やっぱり結核とか腸チフス。後は栄養失調だ。女たちの多くは15、16歳で買われてきて、27、28歳で死んだ。年季12年なら、年季明けが27、28歳だ。それは今の40歳ぐらいだから、吉原では「もう要らない」となる。

そうすると、その歳までなんとかしぶとく生き残れた女郎は、例えば三味線弾きになって、大きな三味線をべんべんべんべんかき鳴らしたりする。すいがい、清掻(すががき)、透垣(すきがき)といって、太鼓叩いて火をぼうぼう燃やして、まるでエルドラド。吉原を、現代の黄金郷のように見せかけたらしい。吉原じゅうで夜から明け方までずっと、太鼓と三味線をかき鳴らしていた。

芸を持っている女たちは、そういうふうにして年をとっても生き延びた。それ以外のほとんどの、能力のないのは病気になって死んだ。三ノ輪の浄閑寺(じょうかんじ)が映るシーンがあったが、死んだ女たち2万人ぐらいを、その寺に掘った大きな穴に投げ込んだ。これが真実だ。私も何回か行ったことがある。

浄閑寺

どこかで調べたんだけど、死体を処理するのは200文だったそうだ。200文が幾らかというと、今で言えば2000円、2万円もしない。このNHKドラマで皆が勉強になったのはやっぱり、丸裸にして投げ込むところ。死にかかったか、死んじゃった女たちを。それが2万体だから、すごいものだ。

投げ込んだその場所は、今は、浄閑寺の入り口あたりの駐車場になっているところだと思う。お寺の後ろのほうにお墓があるんでね。寺には別の有名人の墓もあって、そこに永井荷風(ながい かふう、1879-1959年、79歳で死)とかなんとかが来ている。浄閑寺がある三ノ輪という場所は、吉原からどれくらいだろう。2、3キロだ。今は国際通りになっていて、上野、浅草のほうまでつながっている。1923年の関東大震災の後にできた大通りだ。

永井荷風

初回の「べらぼう」で、白い肌のきれいな女たちが裸でごろごろ出て、テレビの前で皆がびっくりした。つくったNHKはえらい。その女たちはうつぶせでおっぱいが見える訳ではない。それでもいいんだけど。作中の会話の中に、口減らしも何も、どんどん新しい女に取りかえたほうがいいからという理屈も出てきた。

この女郎屋の経営者たちは、自分たち自身がアナハチとか呼ばれる馬以下の扱いだ。非人(ひにん)の出だ。「穢多(えた)・非人」の、非人。吉原全体に部落民がいて、彼らは専門職だ。馬とかが死んで放っておいたら、もう次の朝には死骸がなくなっている。馬の皮を剥いで、武士たちの弓矢の道具とか鎧とか、ああいうのを作るのに使った。当時、牛・馬を食べることは禁じられていたが、部落民である穢多は食べていた。

非人というのは、江戸全体、関東全体から流れ込んできた人たちで、人別帳(にんべつちょう)から外された人たちだ。人別帳というのは、今でいう戸籍のようなもの。だから「人にあらず」で、非人だ。非人頭(ひにんがしら)が 車善七(くるまぜんしち)で、穢多頭(えたがしら)が 浅草弾左衛門(あさくさだんざえもん)。本当は 矢野弾左衛門といって、神戸から来た。彼は大名待遇で立派なお屋敷に住んでいて、それで江戸町奉行のかわりに市中見回りまでやっていた。矢野の紋が入った 穢多弾左衛門が市中見回りすると、皆、恐ろしくて、ばちっと戸を閉めたそうだ。それほどに怖がられた。

白い部分(穢多村)に弾左衛門の屋敷があった

現在の台東区の、今は千束(せんぞく)といって、どこからどこまでが当時の吉原だったのかは分からない。それでも私は2年くらい前に現地を歩いて、大体突きとめた。吉原の周囲には どぶというのがあって、堀だね。逃げられないようになっていた。女郎は3千人、ほかにもいろんな職業があるわけで、1万人ぐらいが堀の中にいたらしい。

大門(おおもん)というのは吉原の正面、全体としては東のほうに位置する。現在の土手通り「吉原大門」交差点にある「見返り柳(みかえりやなぎ)の碑」いう場所に、今は1本汚い柳がある。周辺はソープランド街になっていて貧相な感じで20、30軒、店がまだ残っている。だけど街としてはほとんど死んでいて、もう商店街にもならないような感じ。周辺は住宅街になってしまっている。

見返り柳

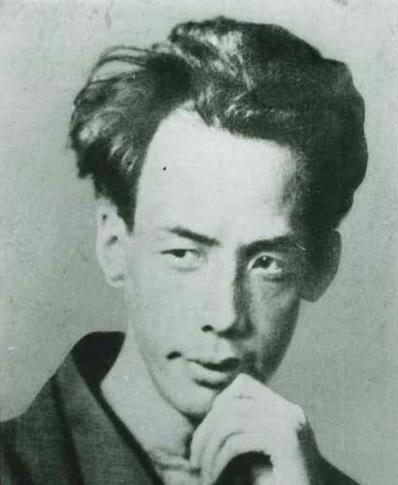

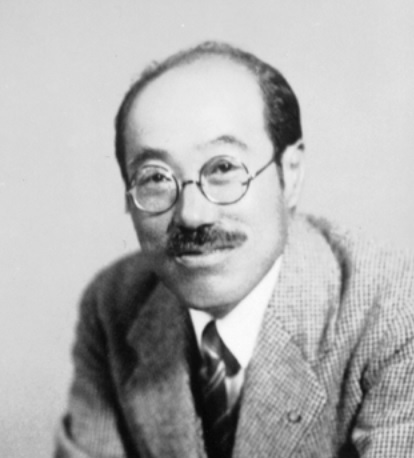

大門から通りをすすんだ奥のほうに、実は有名な池がある。昔は大きな池(弁天池)だった。1923(大正12)年の関東大震災のときに、そこで500,600人が死んだ。震災から発生した火災の熱風から逃れようとその池に飛び込んで、女たちも、もうほとんど丸裸で溺れたり圧死したり焼死したりして、いっぱい死んだ。それを町の警護隊のとして動いていた芥川龍之介(あくたがわ りゅうのすけ、1892-1927年、35歳で死)と、久米正雄(くめ まさお、1891-1952年、60歳で死)と、もう1人誰かが見ているんだ。震災の翌朝に。芥川がショックを受けた。それが脳にたたって、2年後に芥川は死んだっていう説もある。

芥川龍之介

久米正雄

「べらぼう」は、時代でいえば田沼時代だから、当然、田沼意次が出てきた。その時代に蔦重がどかんと売れる本を書いた。吉原細見の『嗚呼御江戸(ああおえど)』というのを書いたというが、調べたら、これがもう既にあるんだよ、そういう案内、ガイドブックがね。その中でどかんと売れるのを蔦中が書いたとしか言いようがない。で、お金もうけしたんだ。それが1774年、大火の2年後だね。

それで、大火で2万人ぐらい死んでも別にどうってことはない。火事の後は、関東全体から職人と土方と大工とかがみんな集まって、トンカントンカンすぐ建て直した。木材を持って来て家を建てた。だから真実は、大火は公共事業の一つで、それも幕府の老中たちが仕掛けたんだ、というのが副島説。実際そうだったと思う。

■そして、のちに、そこに出てくるべき人間が出てくる。桜吹雪のあれ、遠山金四郎だ。司法試験を1番で合格するような優秀な男だった。桜吹雪の入れ墨をしていたっていうから、若いころに向島で売春婦たちと遊んだり、不良たちとつき合ったりした。この遠山金四郎の本名は、遠山景元(とおやま かげもと、1793-1855年、63歳で死)。1840年に北町奉行になった。父親の遠山景晋(とおやま かげくに、1764-1837年、72歳)も有名で、長崎奉行や勘定奉行をやった。

遠山景元

遠山景元が自分の入れ墨を隠しながら生きていたというのは、本当らしい。でも彼は江戸の町人に人気があった。それでもこいつは裏金というか、賄賂金を、小判をいっぱい商人たちから受け取っている。それも真実だ。「べらぼう」第一話にも出て来た若き日の 長谷川平蔵信以(はせがわへいぞうのぶため、1772年に27歳、出世を重ねて、のちに「火付盗賊改方」鬼平になる)の孫と、遠山景元(遠山の金さん)が、1846年に屋敷替をする。

時代を少し戻す。田沼意次は筆頭老中(1772年に老中になった)だから、遠山景時よりももっと格が上だ。真実は、これも日本の歴史家の誰もが言わないけど、田沼は密貿易をやっていた。手賀沼(てがぬま)や印旛沼(いんばぬま)の開発をしたと、そういうふうに山川出版の日本史は書いているが、そんなもんじゃない。そこに大名たちやら、大身旗本(たいしんはたもと)っていうんだけど、大きな身の(高い身分や大きな封禄を持つ)旗本ね。こいつらがものすごい量の賄賂を、田沼にご進物を持ってきた。密貿易を共同でやったからだ。

密貿易の船が、江戸の中にまで直接入ってきていた。蒟蒻島(こんにゃくじま)といわれるんだけど、そこは明治になってからキリンビールになった。そこは、当時は人が怖くて近づけないところで、オランダ船とか中国船が入って来ていた。それで、日本人が唯一知っているのは、抜け荷という言葉。抜け荷とは密貿易のことです。

蒟蒻島の地図

大商人たちや大名たちまでが絡んで、腐敗の限りを尽くした。それが、1770年代の日本にバブル経済をつくった。この田沼意次は、「悪貨改鋳(あくかかいちゅう)」というんだけど、小判の、金の含有量を減らした。83%を63%に減らしたと言われている。さらに幕末までいくと20%ぐらいまで金が減って、ほとんど銅と銀で小判を鋳造した。それで、山吹色といって金色の色を何とか出す努力をしている。金貨、小判というのは皆が思っているより薄っぺらい。

それぐらい小判の中の金の割合が減っていった。でもその分だけ小判を数多く発行した。とは言っても小判を使うのは金持ちだけ。普通の町人から下の庶民が使うのは、二朱銀、一分銀、さらには銅銭だ。銭というのは銅貨のことです。今でいえば、500円玉には銀が少し入っているけど、100円玉、10円玉、あれは主に銅で作っている。

それからNHKにも出てきたけども、そば一杯が16文と言っていた。1770年代に。貸本が6文と言ったから、これは勝手に、そのまま16文のそばを160円にする。貸本を60円にする。そばを1600円にしてもいいんだけど、それだとちょっと高い。ただ、幕末になるとインフレが起きて、そばは200文になった。

あと 引手茶屋とも言ってたけど、こういう案内係が、吉原の案内と手引きもする。だからガイドブック作り屋が儲かった。蔦重はそこに雇われて、業者扱いみたいにして入り込んだ。そうやって家督を引いたんじゃないかな。才能があったから。もとは下人みたいな人たちだから、成り上がって、そこは階級の壁を越えられたんだね。

侍たちが大門(おおもん)から吉原の中に入って、大通りに出る。大通りを「仲の町」という。左右に建ち並ぶお店が「仲見世」。見世(みせ)が店(みせ)になった。真っすぐ延びる仲の町の両側に、わっと立派な売春宿が並んでいた。何とか屋、かんとか屋と看板があった。増上寺がある芝では、大門(おおもん)ではなくて、大門(だいもん)と読みます。

売春宿の女将(おかみ)と主人は、実際はものすごく嫌われていた。女たちをうまい具合に残酷に扱って、飲まず食わずで働かせて、自分たちは金をたくさん儲けたから。ただ、派手な場所ではあるから、吉原にいれば女たちもなんとかご飯が食べられる。蔦重はそこの案内係だから特別な人間で、いわゆる出版業者であるわけ。だから、黄表紙(きびょうし)とか洒落本(しゃれぼん)とか、ほかにいろんな呼び方があるけど、本を出して商売をした。地本(じほん)屋とも言う。

その頃に黄表紙の販売が始まったんだ。もっと時代が進むと、いわゆる好色本でエロ小説だ。ちょっと後に 喜多川歌麿(きたがわ うたまろ、1753-1806年、54歳で死)が出てくる。歌麿もやがて手鎖五十日(てじょうごじゅうにち)といって、鎖を手にかけられたんだ。牢屋にまで入った訳ではない。

喜多川歌麿

だからエロ本、男と女がセックスしている春画、女と男の生殖器が丸見えに写って、中に入れている絵をいっぱい描いてそれが売れた。田舎の庄屋か何かの階級の人たちが吉原でこそこそ買って、田舎に持って帰って、みんなにえらく受けた。女たちまでそれを見て世の中の勉強をした。

かつ、吉原はエルドラド、黄金郷だから、みんな江戸の吉原に死ぬほど行きたかった。光り輝いていた。どうしても行きたい、けど行けない。それで田舎のばあさんたち、漁村のばばあも田舎のばばあも皆んなで、やがて祇園祭というのを始めるんだ。京都の祇園のまねなんだけど、江戸と同格だから。ものすごく派手な踊りを踊って三味線弾いて、そのうちにそれが盆踊りになっていく。この激しい行事を、「年に1回だけ」とかいいながら、看守様も認めなきゃいけないわけです。みんな楽しいことがしたいから。その夜だけ、そのときだけは無礼講か何とかで、男と女がセックスしていい。そういう一国の性風俗の頂点みたいなところが吉原だ。

だからそのうちに、弾圧されることになる。1786年に将軍・家治が死ぬとすぐ、田沼意次は老中を罷免されて失脚した。翌1787年からは、松平定信(まつだいら さだのぶ、1759-1829)の「寛政の改革(~1793年まで)」だ。田沼は、前に言ったけども相当な大物で、密貿易までやっているような老中筆頭。それに対して白河藩主・松平定信(幼名は 田安賢丸 たやす まさまる。吉宗の孫)は真面目・謹厳実直で、朝から晩まで儒学か何かを一生懸命勉強するような人だ。真面目真面目の人たちや、その子分の町奉行クラスの連中と一緒になって、こんな腐敗はもう許さんとか言って、田沼を失脚させた。1791年までは風紀の取締りと弾圧がひどくて、蔦重も厳しい処分を科された。

松平定信

田沼の失脚にあたって重要なのは、天明3年(1783年)の浅間山の噴火だ。どかんと大噴火して、この雲がわーっと関東一円から東北まで広がったの。それで2年間も食べ物、農作物がろくに収穫できなかった。このときに飢饉が起きて、全国でたくさん餓死者が出た。全国でといったって関東から東北地方まで。これで田沼の力ががたんと衰えたんだ。

そして次の年(1784年)、佐野政言(さのまさこと、1757-1784年、28歳で死)というのが、これは江戸城の中の警護係なんだけど、田沼意次の息子の 田沼意知を刺し殺した。それでもまだお父さんの田沼意次の権力は強かったが、2年後の1786年についに失脚した。10代将軍・家治が50歳で病死して、まだ15歳の11代将軍・徳川家斉(とくがわいえなり、1773-1841年、67歳で死)になった時に。

それで1787年から、松平定信による、ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうの寛政の改革が始まった。謹厳実直な 反インフレ経済政策で、急激にデフレになっていく。派手なことが全部許されなくなっていった。でも老中・松平定信がやったのは5、6年だけ。あとは家来たちが引き継いでずっと続けた。それに民衆庶民が反抗した。女遊びさせろとか、派手な賄賂経済の激しいバブル経済、かつインフレ経済をやらせろと言って。だけど、そんなことできない。

文化時代(1804~18年 寛政の改革の続き、質素倹約)、文政時代(1818~30年 質の劣った貨幣大量流通により、経済活動が活発化。庶民文化が花開く。将軍や大奥の生活は華美になった)へと続く。

11代将軍・家斉は、子供を50人ぐらいつくった。あちこちの大名に子供を押し付けて、金を配って回った。やっぱり景気がよかったんだろう。この文化・文政時代もかなり好景気だった。たった20年間の大景気の大インフレで、腐敗の限りというけども、お金をたくさん、小判というかインチキ小判をたくさん刷って回りに回したら、銀や銅の銭もいっぱい出て、景気がよかったんだろう。でも同時に、打ちこわしとか一揆も全国でたくさん起きた。大水などの自然災害も起きた。大水というのは、例えば台風が来た後に、わーっと川が氾濫するとか。しょっちゅう起きた。

徳川家斉

将軍・家斉が55歳のときに天保年間(1830~44年)に入る。そのころから凶作による飢饉が続いた。1837年には大塩平八郎の乱、モリソン号事件、12代将軍・家慶(いえよし)だ。それで、将軍をやめた後も権力を握った 大御所・家斉の死後である1841年に、水野忠邦(みずの ただくに、1794-1851年、56歳で死)が出てきて「天保の改革」を行った。

■そのころ北町奉行なっていた遠山の金さん(遠山景元 とおやまかげもと。水野忠邦より一歳年上)は、過酷な取締りをする水野と対立して、一時期、市政からはずされた(1843年 51歳のとき)。しかし水野らが失脚した2年後に、南町奉行に復帰した(1845年)。

水野忠邦

天保の改革というのは実は、訳の分からない改革で、そのまま幕末につながっていく。

ここで、恐らくこのNHK大河の後半、終わりごろに、大田南畝(おおた なんぽ、1749-1823年、74歳で死)が出てくるだろう。すでに「べらぼう」に、平賀源内(ひらが げんない、1728-1780年、51歳で死)が出ている。平賀源内とか、おかしなやつなんだ。才能がものすごくあった立派な、しかしおかしなやつと言われている。

大田南畝

平賀源内

寛政の三奇人と言われる人たちもいた。副島隆彦も三奇人の1人と言われたけど。寛政の三奇人のひとり、林子平(はやししへい、1738-1793年、54歳で死)は、『海国兵談』(1791年)といって、「外国が攻めてくるぞ、何とかしろ」という本を書いた男だ。後は、高山彦九郎(たかやまひこくろう、1747-1793年、46歳で死)という尊王思想家と、蒲生君平(がもうぐんぺい、1768-1813年、46歳で死)。儒学者で尊王論者だ。

林子平

高山彦九郎

蒲生君平

医者というのがもう職業になっていて、薬か何かを出した。医者でもあった 平賀源内が、吉原のガイドブック『細見嗚呼御江戸』(1774年)の序文を書いた。平賀源内のほうが 蔦重よりも23歳年上だ。この序文を書いた頃にはすでに、源内はかなりの有名人になっていた。源内はその前に薬品会という、見本市というか博覧会を堂々とやっている。珍しい薬をいっぱい並べてみせて、わーっと何千人も人を集めた。

田村藍水(たむら らんすい、1718-1776年、58歳で死)というのもいて、本草学(ほんぞうがく)というんだけど、その学者だった。植物学とか物理学も実はそれに入る。いろんな薬草を採ってきて薬をつくった。恐らくオランダから来た薬なんかも、中に混ぜたと思う。25歳でお江戸に出てきた平賀源内は、そこに弟子入りしていた。その以前の源内は、長崎でオランダ語を学んだり、ニンジンの栽培とか鉱物の見分け方とかを勉強したりしている。

(つづく)

このページを印刷する