「2178」 源氏物語は藤原道長の人生そのものだ論・完(第1回・全2回) 2025年2月15日

- HOME

- 「今日のぼやき」広報ページ目次

- 「2178」 源氏物語は藤原道長の人生そのものだ論・完(第1回・全2回) 2025年2月15日

副島隆彦です。今日は2025年2月15日です。

私の「源氏物語は藤原道長の人生そのものだ論(源氏物語の真実)」も4回目で、もうこれで終わりとする。NHKの大河ドラマの「光る君へ」も2024年12月15日で終わった。私が真実をどこまで暴けるかで、私の周りでも、誰も信じていないか分かっていないようだが、「今日のぼやき」にもう既に発表してあって、それを読んでいる人たちがいるので、まあ、あくまで私は書き続ける。日本の国文学者たちが、ほんの少しだけ知っているけど秘密にしてあることも、今日はまとめて急ぎ足で言う。

「光る君へ」は、私は5、6回しか見てないが、あらすじか何かをネットニューズとかで見ていて、それで分かっている。『源氏物語』の最後の十帖(じゅうじょう)、まあ十章を「宇治十帖(うじじゅうじょう)」と言う。大事なことは、その前の2つも入れて、どうも別の人が書いたようだということ。いわゆる紫式部(むらさきしきぶ、973-1025年?)と言われている女の実の娘で、大弐(だいに)の君(999-1082年?)という人がいる。実在した、この娘が書いただろうと私も思う。

紫式部役の吉高由里子(左)と藤原道長訳の柄本佑

ドラマ全体の相関関係図

宇治十帖の登場人物たち

それを主張しているのは与謝野晶子(よさのあきこ、1878-1942年、63歳で死)だ。与謝野晶子というのは大変すぐれた歌人で、もうほんとに古典の文章、平安時代の文章をさらさら読めたと思う。大変な才能を持っていた。旦那は与謝野鉄幹(よさのてっかん、1873-1935年、62歳で死)で、彼もあのころの歌人、歌を詠んだ文学者だが、とにかく与謝野晶子がすぐれている。その与謝野晶子が、宇治十帖は歌が下手だって言っている。どうも別の人が書いていると。私もやっぱりそれが正しいと思う。他の国文学者たちはその説もあると言うだけで相手にしない。だがしかし、現在、京都大学教授なんかやっているような連中よりはずっとやっぱり与謝野晶子が鋭い。谷崎潤一郎(たにざきじゅんいちろう、1886-1965年、87歳で死)なんかよりも鋭い。

与謝野鉄幹と与謝野晶子

谷崎潤一郎

このNHK大河ドラマにも、大弐の君が娘として出てくる。元気な娘で、その人が残りを書いた。きっとそうだ。それは、だから、1008年とかに『源氏物語』が成立ということになっているが、その残りも書き続けられて、草子、冊子になって、それもやっぱりみんなに配られた。

だから、誰が冊子にして立派な本にして配ったかというと、やっぱり藤原道長(ふじわらのみちなが、966-1028年、62歳で死)本人なんです。そうでなければ広がらない。恐らく、英語ではスクリプトリウム(scriptorium)というんだけど、同じ内容の文章を、筆記して手書きできれいな女の文章で書いて本にした。それを貴族たちに配った。これが真実だ。

それで、残りの文章はその紫式部の娘の大弐の君が書いた。ただし、本当の書き手は、紫式部のお父さんの藤原為時(ふじわらのためとき、949-1029年頃、80歳で死)ですから。越前守(えちぜんのかみ)もした、まあ六位七位ぐらいの中級官僚だ。だから殿上人という一二三四までには行っていなくて、五から後だ。県知事ぐらいの仕事はする。大学頭(だいがくのかみ)とかいって、漢文が読める人たちで、頭のいい人たちなんだけど、政治権力がない。この為時が全部書いた。ただ、為時が死んじゃって、残りを他の人が書いた。それが大弐の君という女であるかどうか、分からないんだけど、とにかく、私は一応そういうことにした。

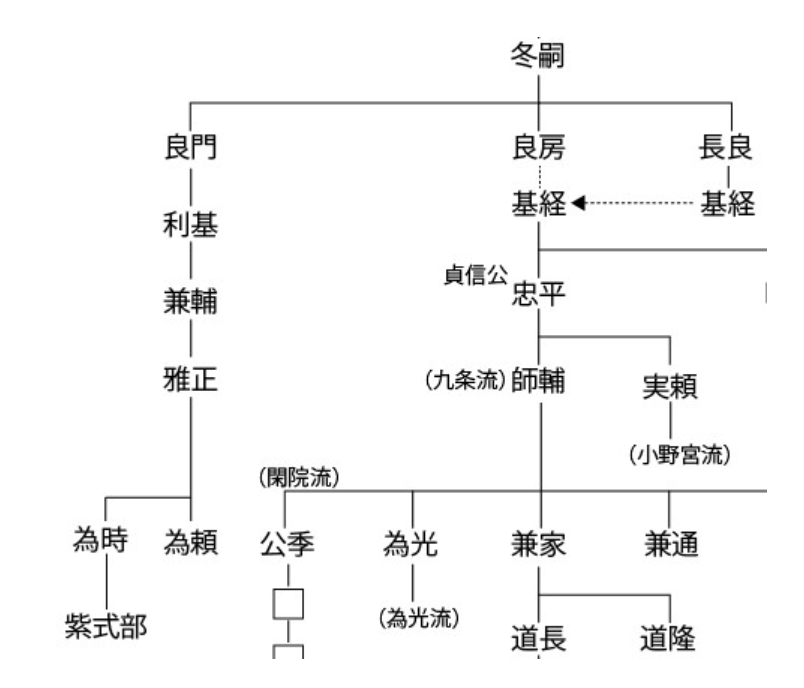

藤原為時の家系図

NHKの大河ドラマのほうは、道長と「まひろ」=紫式部の恋愛物語にしちゃって、もう『源氏物語』という物語のほうは無視されている。だから、あえて私、副島隆彦は、残りの人間模様をはっきり言い切る。宇治十帖は『源氏物語』の光源氏の死後の話だ。大事なことは、光源氏は藤原道長のことで、実は自分のお姉さんの詮子((せんし、962-1002年、40歳で死))と子供を作って、それが一条天皇だ。詮子は、円融天皇(えんゆうてんのう、958-991年、32歳で死 在位:969-984年)の皇后で、生まれた子は天皇になる訳で、これが一条天皇(いちじょうてんのう、980―1011年、32歳で死 在位:986-1011年)だ。だから、一条天皇の本当の父親は道長だ。道長が16歳ぐらいのときの子供だ。後一条天皇(ごいちじょうてんのう、1008-1036年、27歳で死 在位:1016-1036年)は、道長の長女の彰子(しょうし、988-1074年、86歳で死)と一条天皇の子供だ。だから道長から見れば実の孫だ。

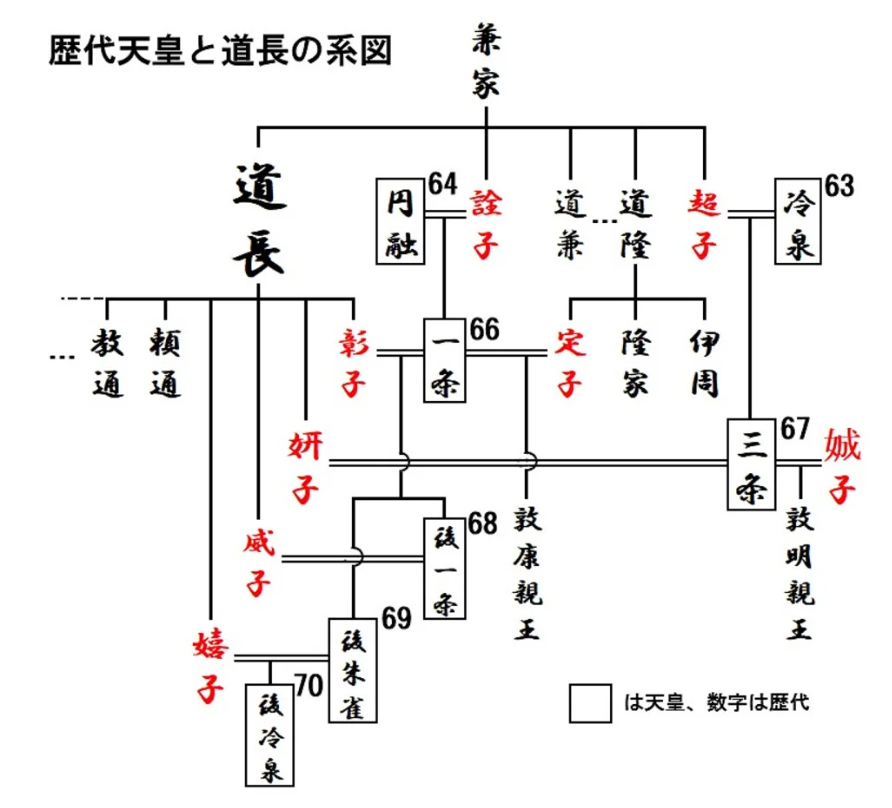

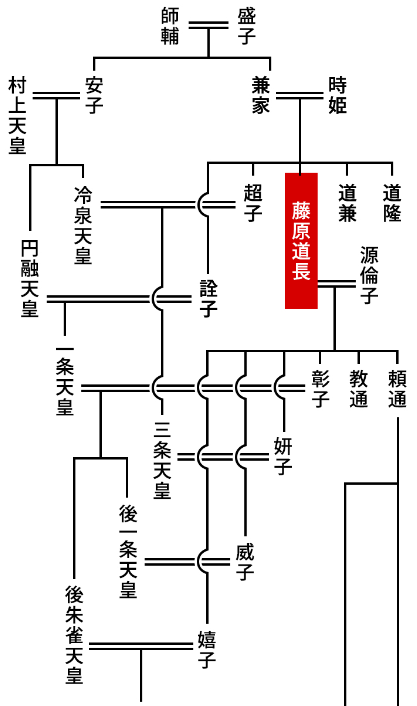

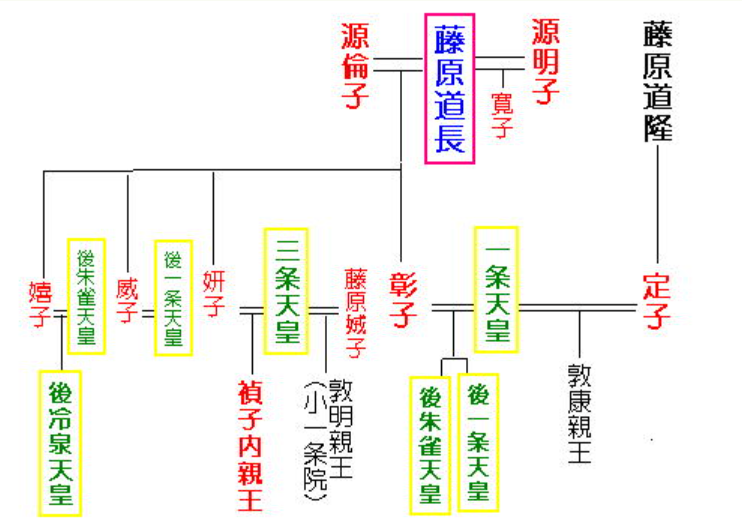

藤原道長の家系図

一条天皇が道長をものすごく嫌った。一条天皇は6歳で天皇になって、25年間天皇をやって、おやじの円融天皇と大げんかして、それで1011年に辞めさせられて、そのまま死んだ。それから、その後を継いだ三条天皇も、道長と大喧嘩をして、結果として辞めさせられた。その次は、一条天皇の息子の後一条天皇になった。

つまり、何で道長はそんなに天皇(自分の子供と孫ですよ)に嫌われたかというと、やっぱり天皇家に直接、貢ぎ物が行かなくなったからだ。全国からの租庸調(そようちょう)を全部、藤原北家である自分(道長)の一族が取った。自分たちだけが良い暮らしをした。それで天皇たちが怒り狂った。そのことを国文学者たちが全く理解できない。世の中やっぱり真実はお金の争いだ。この理屈。天皇家をないがしろにしたというのは。だから天皇家にお金がなくて良い暮らしができない、立派な材木をたくさん持ってきて立派な建物が建てられないという、そういう喧嘩なんだ。これで理屈が合う。誰もこのことは言わない。

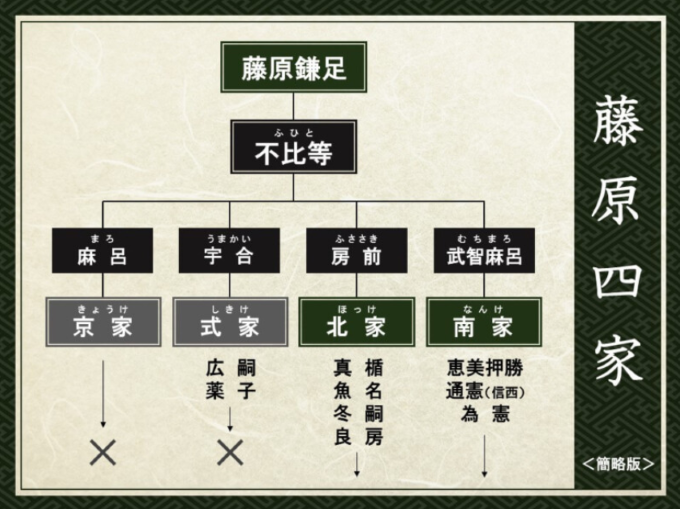

藤原四家

それで道長にしてみても、自分が最高権力者だと思っているので、天皇を軽く見ていた。これが現実だ。一条天皇は自分の実の息子だから、一条天皇の母親である詮子は、東三条院(ひがしさんじょういん)と名乗るほどになったが、この女が道長のお姉さん。ところが実のお姉さんではない。道長自身がもらわれっ子なんだ。生まれて1歳のときにもらわれてきた。道長の本当の、実の父親は村上天皇(むらかみてんのう、926-967年、42歳で死 在位:946-967年)ですね。そして、その最後の愛人、女御(にょうご)だった藤原芳子(ふじわらのほうし、?-967年)。この天皇と最後の愛人はころっと死んでいる。

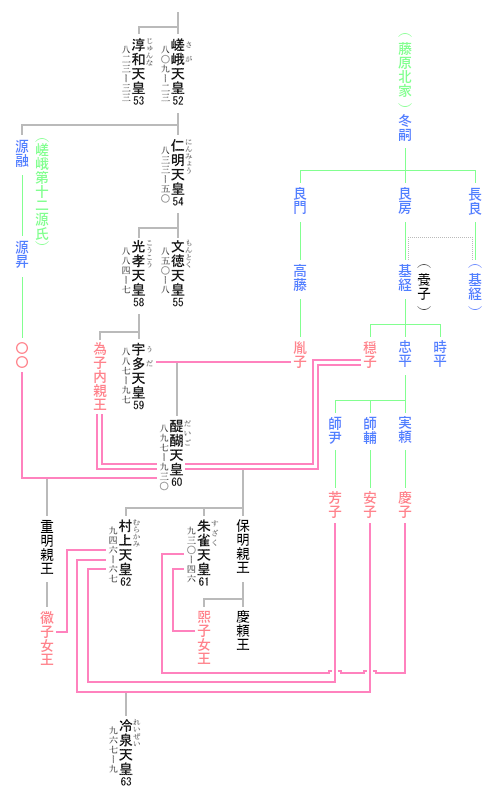

村上天皇からの家系図

藤原芳子の家系図

藤原兼家(ふじわらのかねいえ、929-990年、62歳で死)というのがその時にもう左大臣になっていて最高権力者だ。まあ道長はそこにもらわれて、兼家の五男坊になるけども、兄貴2人がころころ死んじゃう。お姉さんである詮子が女実力者、女院という女の院号をもらった初めての女なんだけど、この人が自分の血の繋がらない弟である道長を、要するに左大臣にしてしまう。自分のお父さんの兼家も死んじゃう。

『源氏物語』のこの最大の秘密を国文学者たちも言わない。『源氏』というのは『天皇の子供』という意味だ。最近は、何で道長がこんなに出世したかその理由を、奥様の源倫子(みなもとのりんし、964-1053年、89歳で死)がしっかりしていたからだと言っている。倫子は90近くまで生きている。もう大変な実力者で、これ、従一位准三宮(じゅんさんぐう)という。さらに娘である彰子が上東門院(じょうとうもんいん)になって、長生きした。母と娘、この女たちが立派で、体が丈夫で、子供もちゃんと産んだ。だから、この倫子が穏やかな上品そうな女の人として出てくる。

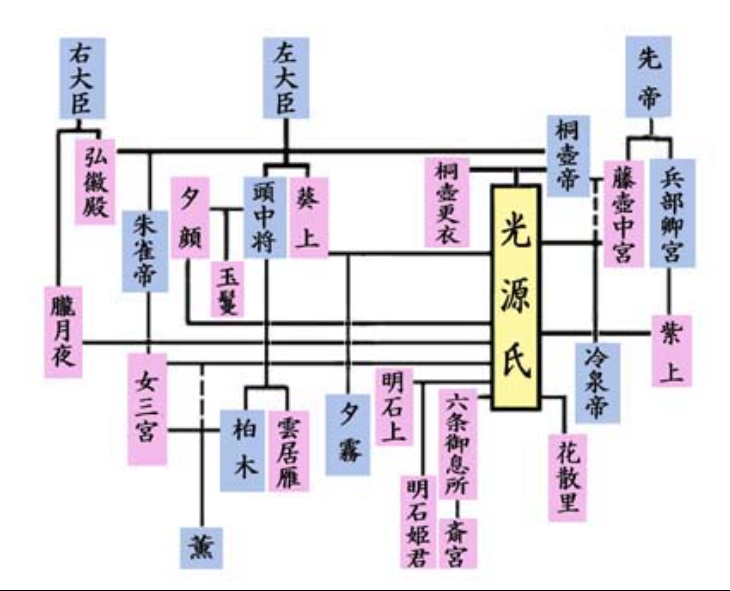

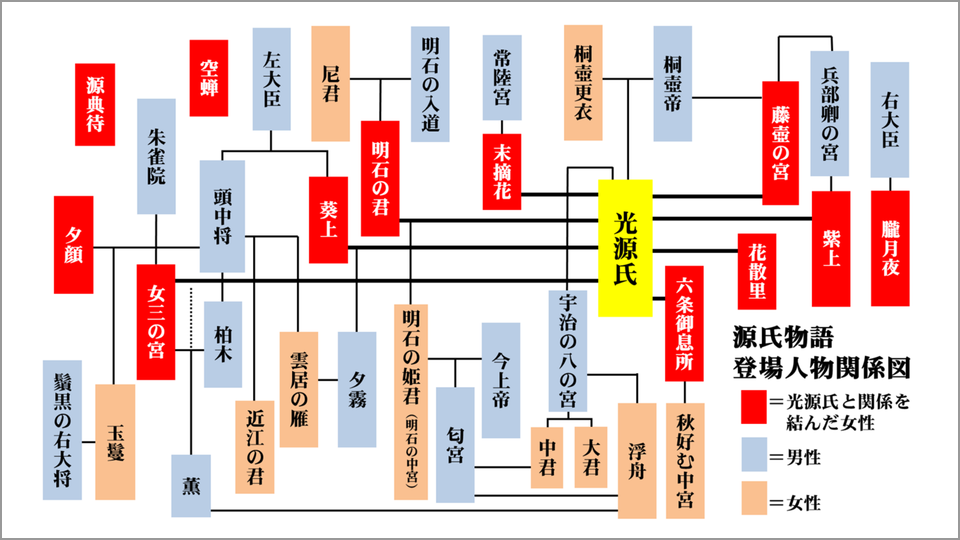

源氏物語の相関図

この源倫子のお父さんが、左大臣になった源雅信(みなもとのまさのぶ、920-993年、73歳で死)だ。大物で、大変位の高い父親ということになっている。既に『源氏』だった。だからと言って、武士の荒くれ者の侍大将の検非違使になるような下層のやつではない。このときの源雅信は大変な実力者で、道長の父親の藤原兼家より位は上だ。

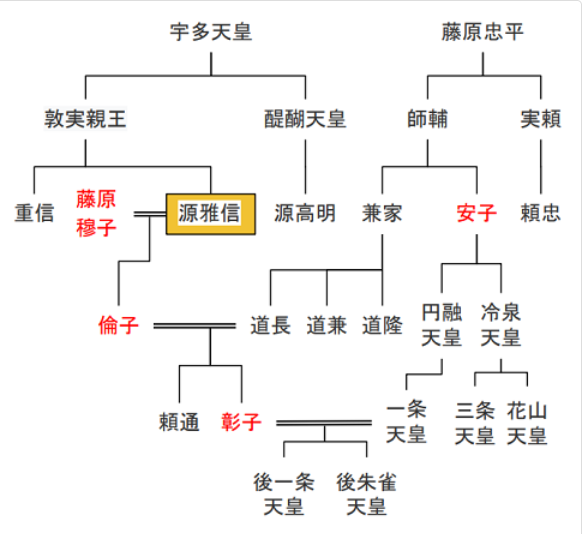

源雅信の家系図

道長はそんな偉い人の娘である倫子をもらった。だから、大きなお屋敷、土御門殿(つちみかどどの)というのをもらった。だから倫子は威張っていた。自分のお父さんの家に道長が越してきたんだから。しかし道長が出世したのは、倫子に力があったからじゃなくて、本当は道長自身も『源氏』、つまり天皇の子だから出世できた訳だ。今もそのことは隠している。

それで、最後の場面になって、最終回の前で、この源倫子が、いや道長の奥様が、「まひろ」=紫式部を呼びつけて、道長とあなたの関係はいつからあったんですかと問いただし、真実を全部話した。どこにでも、世の中にたくさんあるような話ではある。それで娘もいますということで、倫子がそれを許す。この倫子が紫の上だ。それは「若紫」と言われている、『源氏物語』の最初で、高校生ならみんな学校で読まされる文章だ。それが紫の上だ。実の奥様で、強くて、威張っている。実力者だ。さらに自分の義理の姉の詮子が実力者で、後は倫子が女の最高権力者になった。

源氏物語における光源氏の女性関係

藤原道長をめぐる女性たちの関係

ところが、道長は2人目の奥様がいて、これが源明子(みなもとのあきこ、めいし、965-1049年、84歳で死)という。NHKドラマではこれを実は一番美人がやっている。「光る君へ」で、瀧内公美(たきうちくみ、1989年-、35歳)という女優が演じている。一番美人だけど、そんなにあんまり登場してないと思う。

源明子の家系図

これは『源氏物語』の中では、女三宮(おんなさんのみや)だ。道長の最後の愛人だ。この人が実は道長との間の子じゃない子供を産んだ。これが宇治十帖の真実だ。道長は、愛人との子(息子)であるはずの赤ちゃんを抱っこして、自分の子じゃないと気づいた。気づいて、それで、苦しむことになった。『源氏物語』には誰の子供ですとは書いていない。しかし、はっきり分かる。それは、実は柏木中将(かしわぎちゅうじょう)の子供だ。この柏木と女三宮の間の不倫の子供だ。それを薫中将(かおるちゅうじょう)という。これが宇治十帖の中心のテーマになる。

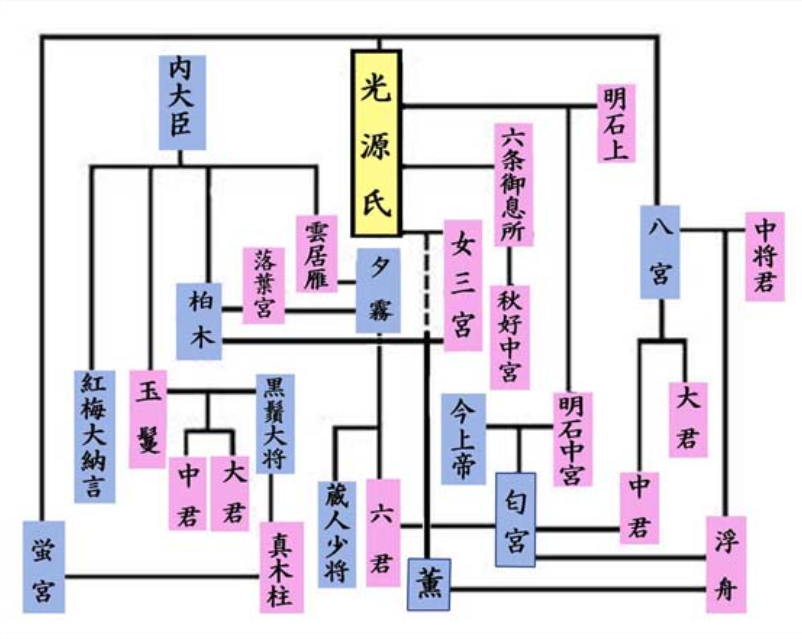

薫中将と匂宮の関係図

要するに、だから道長は自分がやった不倫の体験をまた自分も同じようにされて、復讐されましたという物語。そこに作品としての最大の喜びがある。それなのに、国文学者たちはそれを言わない。だから、何で宇治十帖が暗い話なのかというと、道長が復讐された話だからだ。道長は苦しんだ。苦しんでも、それでもどうせ道長はまた女遊びをする。

だから、このことを誰も言わない。女三宮は源明子じゃないかということを。だからNHKでは道長のもう一人の妻ということになっていた。ここが大事なんだ。柏木中将というのは誰だということを、私も考えていたが、道長のお兄さんの道隆(ふじわらのみちたか、953-995年、43歳で死)が先に死んで、その息子の伊周(ふじわらのこれちか、974-1010年、37歳で死)というのがいて、これが柏木中将だ。いじめられて37歳で死なされた。道長たちに力を奪われていじめられている。どうもこの人の子供だ。

藤原伊周関連の家系図

さらに、伊周の弟に藤原隆家(ふじわらのたかいえ、979-1044年、66歳で死)というのがいて、この人が太宰府に流されて、大宰権帥(だざいのごんのそつ)、一番上にはなった。九州を管理していた。それが、1017年に刀伊(とい)の乱といって、女真人(じょしんじん)が対馬に攻めてきて、福岡、九州まで攻め込んできた。その乱をおさめたのがこの隆家。でも要するに、彼は道長たちに嫌がられていた。

自分のお兄さんの子供たちの系統をいじめる話が『源氏物語』の全体を貫いている話で、道長の人生そのもので、簡単に言うと、家族の中の争い。AかBかで、Aが道長系だとすればBが伊周系になる。そのB系統がいじめられながらも残っている。だから、復讐戦になる。その話だ。伊周が隠れて明子とできちゃって子供を産んで、道長は自分の子だと思ったら違った。それが薫中将。陰鬱な話になっていく。

薫中将も、女二宮(おんなにのみや)という人を奥様にするんだけど、それ以外に、「夢浮橋(ゆめのうきはし)」という編があって、浮橋という女とくっつく、つき合う。この浮橋こそが宇治十帖の一番大事なところで、自殺未遂をして宇治川に身を投げる。

宇治川は非常に急流だということになっている。私も、奈良から京都に向かう近鉄線から見た。30分で奈良から京都へ行ける。そこの途中にあるのが宇治川。その橋を渡るんだけど急流だ。そこで、本当は身を投げたのではない。源信(げんしん、942-1017年、76歳で死)という非常に有名な坊主がいて、『往生要集』(おうじょうようしゅう)という重要なのを書いた比叡山の延暦寺の重要なお坊様だ。浮橋を、どうもこの源信が助けて、大原にかくまったらしい、真実は。この浮橋に相当する人が誰なのかはもう分からないけども、そういう人がいる。

源信

そして、この宇治というところのあたりに、今は誰でも知っている宇治の平等院がある。これは道長がつくり始めて、息子の頼通(ふじわらのよりみち、992-1074年、83歳で死)が完成させた。平等院は、京都から南のほうへ下っていって、20キロくらい離れている。そこを藤原家が自分たちの別邸みたいにして、自分たちの本拠地にしていた。そこに道長なんかの墓もあった。けど、もう全部叩き壊されて何にも残ってない。それで平等院だけが残っていて、周りのお墓や小さなお寺たちは全滅。何かもうただの荒れた土地になって、今はもうほとんど住宅街。そこには道長たち一族の跡は何にも残ってない。観光地にもなってない。平等院だけ残った。

宇治平等院鳳凰堂(頼道が1052年に建立)

道長の息子の頼通というのは、これは『源氏物語』の中では夕霧(ゆうぎり)、夕霧中将だ。この夕霧も立派な男だったようだ。ただ、ぼんくらだったかもしれない。おやじに逆らわない。おやじの言うとおりやった立派な息子で、あと52年間、摂政をやった。そして、おやじの後、太政大臣、最高権力者になった。

この頼通がなかなか偉い。さっき出てきた朝鮮半島から攻め込んできた海賊のような刀伊の乱(1017年)をお父さんに報告しなかった。お父さんが既に1017年には出家しちゃって、政治がもう嫌になっちゃって息子に任せていたから、息子はおやじに報告しなかった。そうしたら、ほかの藤原実資(ふじわらのさねすけ、957-1046年、90歳で死)がチクったというか道長に教えた。それで対策を立てなきゃいかんとなった。でも1年で刀伊の乱は平定された。もうそれ以上攻めてこなかったからそれで終わりなんだけど。太宰府のほうに流されていた、冷や飯食いの左遷された連中が戦ったというのは真実だろう。

藤原実資と道長の家系図

それで、NHK大河の中で、藤原実資をでぶっとしていい役として演じたんです。小右記(しょうゆうき)というのもいて、こいつは道長より5、6歳下だけど、道長に逆らわないで、しかし文句だけは言って、賢い家来と言われていた人だ。だから、藤原公任(ふじわらのきんとう、966-1041年、76歳で死)とか文学者みたいなのが偉いのが頼道のそばに何人かいるんだけど、実資もその一人だ。間に入って、何ていうかな、すぐれた助言をしたり、いさめたりしている。

藤原実資を演じる秋山竜次

でも事件があって、ウィキペディアに書いてあるけども、頼通がこの実資のところに自分の下女を送る。実資も女好きで、実資が自分の家でその下女に手を出して自分の部屋に誘い込んだというときに、頼通の家から持っていった立派なしゃくしかなんかをわざと置いてこい、それで逃げてこいと命じた。下女がそれを実行したら、後で頼通が実資と会ったときに、あのしゃくしを返してくれと言って、それで実資が恥をかいたという話もあった。この時代の貴族たちも、そういう世界みたいだ。

(つづく)

このページを印刷する