「2195」 大河ドラマ「べらぼう」の主人公である蔦屋重三郎とその時代背景(第2回・全2回) 2025年5月6日

- HOME

- 「今日のぼやき」広報ページ目次

- 「2195」 大河ドラマ「べらぼう」の主人公である蔦屋重三郎とその時代背景(第2回・全2回) 2025年5月6日

副島隆彦です。2025年5月6日です。

NHK大河ドラマ「べらぼう」についての2回目です。

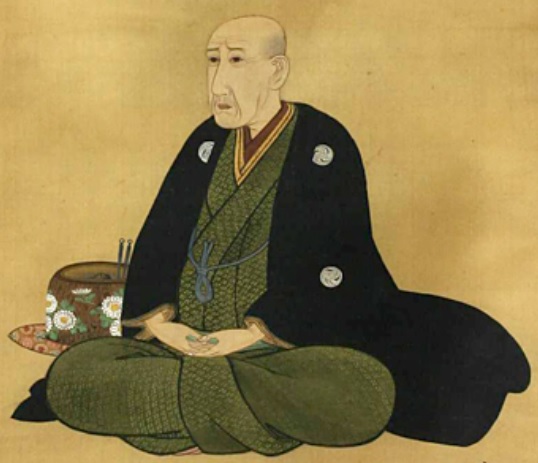

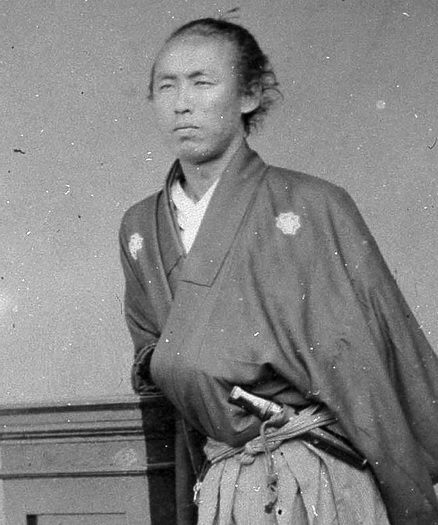

平賀源内(ひらがげんない、1728-1780年、51歳で死)というのは奇人変人だけど、新しい思想を持っている男だった。侍として「来てくれ来てくれ」と呼ばれて、自分の出身地である高松藩からも、武士として雇うということで雇われたが、嫌になって辞めてしまった。源内は、「自分の力で生きるよ」というモーツァルトみたいな男だった。

平賀源内

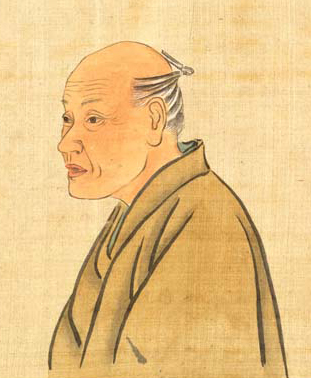

青木昆陽(あおきこんよう、1698-1769年、71歳で死)が1725年ぐらいに、『蕃薯考(ばんしょこう)』といって、サツマイモを南方から取り寄せて、これを栽培してみんなに食べさせた。全国の百姓たちが餓死しなくなった。特に九州で栽培させた。

ちょっと遅れるが、源内は1763年に実際に幕府の医者、医官扱いとなって、大規模に朝鮮人参の国産化もはじめている。かつ、自給をのためにこのサツマイモの栽培もやっている。小石川薬園(現在の東京都文京区小石川)で栽培を始めた。人参がものすごく高級だったんだ。朝鮮の人参が医薬品として。ものすごい値段で売れたらしい。

青木昆陽

源内はそういうのでぼろ儲けした。だから蔦重の知り合いで、おもしろい人間たちが集まって女遊びをしていたんだろう。前述したように、平賀源内は1768年に吉原のガイドブック『細見嗚呼御江戸』の序文を書いた。その8年後の1776年には、エレキテルの実験というのをやった。みんなの目の前でもやったらしい。オランダから仕入れた壊れていたエレキテル、摩擦起電機を修理して。がーっと回転させると摩擦電気で静電気ができる。それに布とか紙とかを近づけるとばっと火がつく。みんなが死ぬほどびっくりした。

エレキテル

平賀源内は、エレキテル以外に寒暖計とか、燃えない布とか、そういうのを発明してみんなに喜ばれた。被害妄想の精神病だったと言われていて、51歳の時にけんかになった相手を殺してしまって、牢屋に入れられて、12日間食べなかった。それで餓死した。それが1779年だ。

さっき言ったように、その頃蔦中は「困ったな」と思いながらも、そこからあと11年間は大評判を呼んでいて、京橋のほうにまでお店を出したらしい。いろんなガイドブックから、浮世絵から、色本から、春画も扱った。そこで大事なのは、喜多川歌麿(きたがわ うたまろ、1753-1806年、54歳で死)だけじゃなくて、十返舎一九(じっぺんしゃいっく、1765-1831年、67歳で死)の『東海道膝栗毛(とうかいどうひざくりげ)』、東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく、生没年不詳)と、もう1人有名な、『東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)』を描いた、歌川広重(うたがわひろしげ、1797―1858年、61歳で死)だ。東洲斎写楽はたったの何年間かしか活動していない。本当は、浮世絵画家の葛飾北斎(かつしかほくさい、1760―1849年、88歳で死)と同一人物だと言われている。

十返舎一九

歌川広重

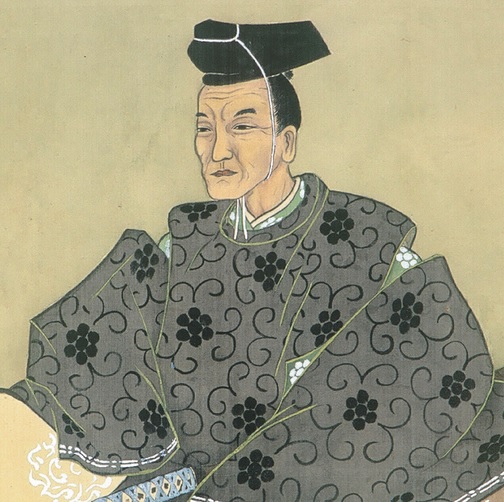

これらは版木で、出版元として版元になって本をつくったのが蔦重だ。だから、彼らみんなとつき合っている。でも最終的には弾圧された。松平定信(まつだいらさだのぶ、1759-1829年、70歳で死)が1791年に弾圧した。

◆他にも、幕府批判の意味も込めた狂句集を書いた 山東京伝(さんとうきょうでん、1761-1816年、55歳で死)という男が弾圧を受けて、手鎖(てぐさり)五十日という刑を科された。

葛飾北斎

山東京伝

蔦重は、その後7年間(1797年まで)生きているけど、やっぱり財産没収みたいになって、蔦屋は潰されたと思う。それでもなにくそと言って、6、7年は頑張った。そこが偉い。

蔦重は47歳で死んだ。山東京伝が55歳で刑を受けた時に蔦重は40歳だったから、10歳年下だ。山東京伝はもう少し長く長く生きた。1816年に、55歳で脚気て死んだ。『南総里見八犬伝』の滝沢馬琴(たきざわばきん、1767―1848年、82歳で死)と親しくて、十返舎一九が山東京伝の家に寄宿していたとか書いている。彼らは、狂歌や川柳ををつくる俳人だ。実はこれには、親分が1人いるんだ。狂句・狂歌界のトップが大田南畝(おおたなんぽ、1749-1823年、75歳で死)という男だ。どうもこの太田南畝は、今回のNHK大河に出てこないようだ。

滝沢馬琴

大田南畝

大田南畝は、 遠山景晋(とおやまかげくに、1764-1837年、73歳で死)の吟味役(ぎんみやく、事務全般の監査役)というから、秘書だ。遠山景晋の筆頭の秘書。幕府の中で一番頭のいいやつを選ぶ試験に「学問吟味」という試験があって、大田南畝は首席だった。大田南畝や遠山景晋は、代々の旗本の家ではない。下からはい上がった、極めて優秀な、ものすごく頭がいい人たち。それでその大田南畝が、狂句の会の親分だ。

これは私が勝手に謎を解いたんだけど、徒組(かちぐみ)といって、馬に乗ることができない身分がある。徒組は、御徒町(おかちまち)の徒。とうしてその徒組が上級武士扱いなのか、歴史学者も誰も解けないと思う。彼らはただの警護係ではない。恐らく将軍様のすぐそばに仕えたんだと思う。彼らは馬なんかに乗らない。馬で警護する、馬に乗れるようなやつらというのは、旗本だから。旗本直参(はたもとじきさん)だから身分は高い。しかし馬鹿が多かったんだと思う。才能のない、知能の足りないのもいっぱい。でも、家柄でそうなる。

そうすると、能力、試験で選ばれている彼らは、馬に乗れない身分でも偉いんだ。この大田南畝は弾圧されてない。これは、私にもよく分からない。格が上だったからだろうが、まだ今も謎が解けない。蔦重や山東京伝みたいに弾圧されるはずなのに。大田南畝は1823年まで、74歳まで生きた。

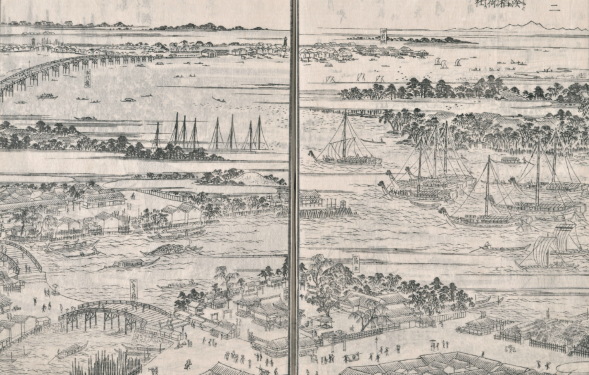

しかしこの上に、田沼意次(たぬまおきつぐ、1719-1788年、70歳で死)がいる。実は、田沼意次の吟味役をやっているのが遠山金四郎(景晋)だ。吟味役というのには、大名や旗本たちから何百個も貢ぎ物が届く。その中には小判が入っている。密貿易をやって儲けたから。この密貿易という言葉、一切、日本の歴史学者たちは言わない。中国人の船、中国の船や、八幡船(ばはんせん)っていう、それから、オランダの黒く塗った船が江戸湾の中まで入っていた。長崎だけで交易していたというのは嘘だ。大阪にも江戸にも入っていた。それが前回言った、蒟蒻島(こんにゃくじま)であって、今の私がいつも通って東京駅まで行く途中にある、新川とか八丁堀の辺り。

田沼意次

八重洲(やえす)通に真っすぐそのまま行く、大川の聖路加病院(せいろかびょういん)が見えるところだ。そこにイギリスの軍艦が入ってきていて、そこにグラバー(Glover、1838-1911年、73歳で死)はキリンビールつくった。そのもうちょっと南のほうにイギリスの軍艦場ができて、それが今のあれだよ。2018年に引っ越した東京の築地の魚市場。以前は幕府の、幕府が倒れる直前の10年間は軍艦操練所だった。そこには幕府の船があって、イギリスの船も入っていたわけ。それがやがて魚河岸(うおがし)で魚市場になるんだ。

トーマス・グラバー

築地市場

だからそこのあの辺、築地の一帯は商人の店で栄えたんだろう。私は全体構造で大きく物を見るから分かる。

おもしろいのは、大田南畝と蔦重はたった1歳違い(蔦重が年下)だということ。みんな1750年ぐらいの生まれだ。これが本当におもしろい。これも別の本に書いたんだけど、偉いのが3人いて、もう1人幕末に出てくるのが、桜吹雪の遠山金四郎。

最初にお奉行様で偉いのは、大岡忠相(おおおかただすけ、1677-1752年、75歳で死)、越前守(えちぜんのかみ)だ。蔦重が生まれたころ1750年ぐらいにちょうど死んでいる。大岡忠相は、8代将軍・吉宗(とくがわよしむね、1684-1751年、66歳で死)にものすごくかわいがられた超優秀な官僚だった。彼は寺社奉行のとき、全国の日本の漢文の文書を全部集めて、整理したりした。町人たちも、お奉行様の大岡忠相が大好きだったようだ。最後の10年ぐらいは、一万石をもらって、もう大名になっている。吉宗に死ぬほど取り立てられて、1752年に死んだ。その頃に蔦重が生まれた。こういう見方は副島隆彦しか発見できない。大岡忠相と徳川吉宗の2人は同じくらいの時期に死んだ。

徳川吉宗

大岡忠相

それから2人目が長谷川平蔵(はせがわへいぞう、1745-1795年、50歳で死)、本名は長谷川宣以(はせがわ のぶため)。鬼平だ。3人目は、幕末に近い1830年代、40年代に活躍した遠山の金四郎、景元(1793-1855)。あれも偉いんだ。ばくち打ちもやったし、女遊びもやって。でも偉いやつで、町人から尊敬されていた。だから彼ら3人だけは江戸町奉行なんだ。長谷川平蔵は、火付盗賊改(ひつけとうぞくあらため)までか。

前に出した自分の本に、私は「火付盗賊改が火をつけたんだ、本当は」と書いた。腸チフスのばい菌とお歯黒どぶに並べた汚いのやら2万人くらいを殺せ、ということだ。火事の後には、公共事業として関東一円から職人が焼け跡に来て家を建て直して、それでインフレ経済をやって好景気をつくった。これを20年に一遍必ずやった。だから「火事と喧嘩は江戸の華」と言われたんだ。

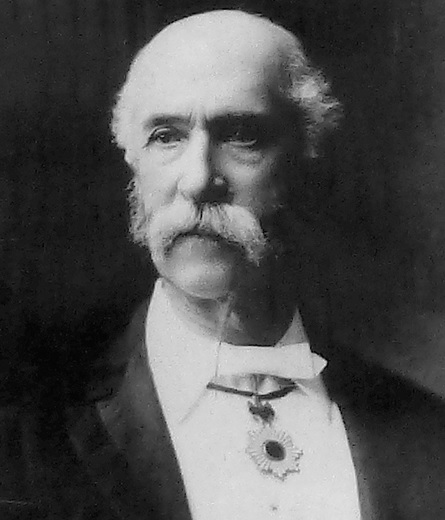

それで長谷川平蔵。鬼平。これも偉い、でもやっぱり腐敗もしていた。おやじが長崎でロシアのゴンチャロフ艦長(Ivan Goncharov、1812-1891年、79歳で死)と交渉して。自分も長崎にいたんだけど、江戸に帰ってきて。これも誰か、水野忠邦か何かの吟味係をやっている。

イワン・ゴンチャロフ

鬼平について何が大事かというと、人足寄場(にんそくよせば)をつくったことだ。2万人、3万人の食えないやつらをここに集めてご飯を食べさせた。長谷川平蔵が、職業訓練所みたいなのを石川島につくって仕事を与えたんだ。汚穢屋(おわいや)というか、し尿汲み取りから何でもやらせた。石川島に汚穢とかごみを捨てる場所をつくって、60,70年後には品川に拡大した。それのお金は、平蔵が自分でばくちやって稼いで、そのお金で食わしたっていうんだから、ものすごく偉い。幕府が費用をくれないから自分でやった。

人足寄場

このやり方は、あのアーミテージも一緒だ。CIAが、アメリカ国務省、政府が予算をくれないから、あの馬鹿野郎の一番悪の大入道(おおにゅうどう)であるリチャード・アーミテージ(Richard Armitage、1945年-、79歳)が麻薬をつくって売った。黄金のトライアングルとかメディシンカルテルの、南米のコカインの危ないのを売って、CIAや特殊軍の予算をつくっていたっていう。その点では偉い、やればいいんだよ、実は。ヤツは最悪の悪(ワル)ではあるが。

リチャード・アーミテージ

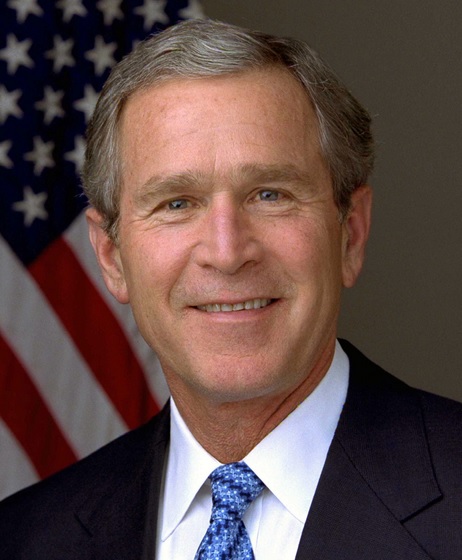

だから、アーミテージが国務副長官になったとき、あほ息子のブッシュ(George Walker Bush、1946-、78歳)が「私の政権にこんな汚いのが入ってくるな」と言った。アーミテージに対して直接言ったそうだ。しかし、「裏側の汚い汚れ仕事をやるかやらないか問題」をはっきり言わないといかん。そういうところまで、副島隆彦がもう到達した。だから、NHK大河が何とかそれを一生懸命に描こうとしているから、偉いと思う。

ジョージ・ウォーカー・ブッシュ

でも反権力の人物描写は、彼らNHKはあまりやりたくないみたいね。

著名な反権力の人物としては、さっき言った大田南畝と、彼の周りに朱楽菅江(あけらかんこう、1740?-1799年、59歳で死)というのがいた。これは筆名、ペンネームだ。それと、朱楽菅江の奥さんに節松嫁々(ふしまつのかか、1745-1810年、65歳で死)がいた。この女たちが激しい川柳で幕政批判をやるんだ。それで弾圧されたと思う。だけどこの文学者でもある政治言論をやった人たちは偉い。で、蔦重がその印刷屋、出版社をやっている訳だから。この流れが1770年代、80年代、90年代にあった。でも弾圧されて、もう終わり。でも女郎屋は続いた。

朱楽菅江

同じ女郎屋でも、ドラマではよく描けていなくて分かりにくかった岡場所は、私娼窟(ししょうくつ)と言ったほうが分かりやすい。それを取り締まってくれとなった。蔦重は警動(けいどう)をやってくれと頼みに行く。警動というのは、警官の警に動くだから、一斉取り締まりやってくれということ。岡場所に客を取られて困るから、と。千住(せんじゅ)とか深川(ふかがわ)の私娼窟が、そっちのほうが安くてきれいな女がいたそうだ。私娼窟なんだ。千住とか、古河市兵衛(ふるかわいちべえ、1832-1903年、70歳で死)か、あそこの。あとは飯田橋のあの辺とかね。神社や神楽坂も全部そうだ。

古河市兵衛

そこは神社仏閣が守るから暴力団が入れなかったと言われている。金持ちの男たちは、そこに明智風呂(あけちぶろ)というサウナ風呂に入ってから女を抱きに行った。あまり地回りのやくざ者が入ってくると嫌だから、神社仏閣の敷地内に風呂はあった。

明智風呂

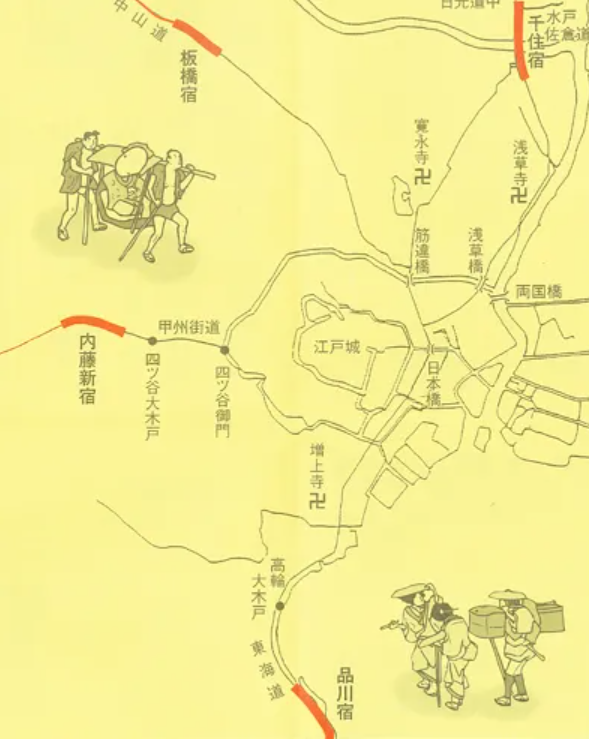

ここで大事なことがある。東は千住、西は新宿、南は品川。北は板橋。この江戸四宿(えどししゅく)の4つというのは、実は、私が調べて分かかったんだけど、江戸町奉行の管轄ではない。江戸の外なんだ。だから、勘定奉行の下の関東取締出役(かんとうとりしまりやくしゅつやく)の管轄だった。

江戸四宿

さらにもっと南のほうの東海道へ行くと、それぞれの藩が管轄する。藩が管轄して、藩が宿屋に女たちを置いていいといって、どんどん派手にやった。だからこの四つの四宿っていうんだけどね。板橋千住、品川、新宿は、飯盛女(めしもりおんな)というのが居たんだ。1つの旅籠(はたご)、宿屋に12人まで置いていいことになっていた。でも実際は100人、200人いたらしい。飯盛女という売春婦を置いて。品川の宿なんかが栄えた。薩摩藩のやつらも品川の辺に女買いに行って、芋侍と言って馬鹿にされていた。金の払いが悪いとかね。上州のやつらもね。お金がないから悪く言われる。

だから、勤王の志士とかいって、京都で暴れたのは祇園に行けない、じゃなくて、祇園ではない。祇園なんて明治になってからだ。江戸時代はまさしく島原なんだ。あれ、四条、五条、八条、九条だと思う。九条まであるんだ。今でもそこに門だけは残っていて、あとは普通の民家になってしまっているけど。

話を戻すと、勤王の志士たちは島原に女買いに行った。そこに土佐の、本当は才谷梅太郎っていうんだけどね。坂本龍馬(さかもとりょうま、1835-1867年、33歳で死)とおりょう(おりょう、1841-1906年、64歳で死)、彼らもそこにいたのね。おりょうはきっと、今の女優みたいにきれいだったんだと思う。きっぷがよくて裸で飛び出してきて「逃げろ」って叫んで、龍馬を守った。

島原大門

坂本龍馬

おりょう

そういういい女がいい男につく。自由民権運動のときもそうだった。学生運動からはそれがなくなったけど。いい女たちが反権力闘争をやっている人たちのところに寄っていく。これが真実だ。でも、お金もないといけないのが真実だ。だから、私はそういうことも全部わかるからね。

◆前述の 山東京伝(さんとうきょうでん、1761-1816年、55歳で死)は深川・木場の生まれだ。質屋の生まれだ。だから、こいつが合巻(ごうかん)という作品かな、あれを書いた。それを幕府が、「許さん」みたいになって手鎖五十日だ。山東は武士じゃないからそうなった。

あっちこっち話は飛ぶけども、この話(山東京伝が松平定信に弾圧された)が1791年だ。そこが大事。あと何年かは弾圧があるんだけど、その後が日本のバブル経済の大景気だ。ものすごく景気がよかった。火事で2、3万人が死んで、家がわーわー燃えたっていったって木だから。木と紙でできているんだから、日本の家なんてそんなもので、すぐに建て直す。その頃はみんな身長150センチもない、ちびころだから。どこからか木を運んで、屋根みたいなのつくって、それでみんな住める。

第1回だからまだまだ続ける。蔦重がやっていたのは地本問屋(じほんどんや)。地本というのは、洒落本、黄表紙、錦絵。錦絵はきれいな、歌舞伎役者たちの絵だ。この裏側に好色本とかがあって、例の歌麿たちの、いやらしい本でいわゆる春画だ。

鈴木春信(すずきはるのぶ、1725-1770年、45歳で死)という人が浮世絵の大成者だが、鈴木春信でも春画を裏で描いていたそうだ。版木職人がいて、活版がまだないから、何枚にも精密に正確に彫って本をつくる。1回の版木で400冊ぐらいできたと言われている。

あと、大事なことは値段の問題。高級な女郎で10両って書いてあった。花魁(おいらん)という言葉が出てきたけど、本当はまだ太夫(だゆう)だと思う。太夫がやがて花魁になる。そして、私がいろいろ調べてわかったことだけど、あの吉原の仲の町に「花魁道中(おいらんどうちゅう)」というのはない。花魁道中で、花魁が男衆(おとこしゅう)もつけて、かわいい女の子2人、4人連れていくというのは、あれは勘違い。

花魁

実際は、大きな相模屋とか女郎屋から裏のほうに回って待合室に入る。待合は小さな一軒家。そこに、小さい宴会といったって、20,30人連れていって大盤振る舞いをする。それには100両かかったと言われているから、大ごちそうをやらせてから、花魁と同衾(どうきん)する。セックスする訳だ。待合のほうに入っていく。

だから、相当格が上にならないと一軒家ではセックスできない。本当はみんな一人あたり畳2枚ぐらいと決めて、襖と衝立(ついたて)で隠しながら、ずらっと並んで2階でやっていた。1階でみんなが雑魚寝をしていた。朝も早く起こされ、夜遅くまで働かされて。ただはっきりわかっている流儀は、客たちはみんな顔を隠しながら暗いうちに帰ったんだそうだ。女を買って、まだ薄暗いうちに家に帰って、奥さんに嫌われたり叱られたりしただろう。どんな時代もそうだ。女遊びしやがってこいつって、奥さんに嫌われる。それで、朝からみんな仕事をする。

猪牙舟(ちょきぶね)というのは、今のタクシーやハイヤーみたいなものだ。それに乗って船で吉原に通えたのはお金持ちだ。浅草から猪牙舟で。お金持ちじゃないのは、日本堤(にほんづつみ)とかいう大通りをぞろぞろ歩いて行ったらしいんだけどね。4キロくらい、やっぱり1時間以上かかったんじゃないかと思う。吉原は田んぼの中にあったから。それで、「いくらだったか」という問題が大事で、ピークが100両と言っていた。

猪牙舟

「いくらだったか」という問題。1997年に話題になった本「Memoirs of a Geisha」の中で、今のトップ女優や今の京都の値段で1億円と言っちゃったわけよ、情報提供者である元芸者の岩崎峰子(いわさきみねこ、1949年-、75歳)が祇園の掟として、そう言った。彼女は松下幸之助(まつしたこうのすけ、1894-1989年、94歳で死)の愛人だったんだけど。たくさんいる愛人の1人ね。あとは尾上縫(おのうえぬい、1930-2014年、83歳で死)とかもいる。幸之助は、何十人も、50人ぐらい子どもを産ませているらしいから。廓というか、花街(はなまち)の、花街(かがい)の女たちに。それぞれ8000万円ぐらいずつ渡して手を打って、きれいに別れた。

岩崎峰子

松下幸之助

尾上縫

だけど、その息子は中村邦夫(なかむらくにお、1939-2022年、83歳で死)だし、PHPの社長をやっていたあの野郎、江口克彦(えぐちかつひこ、1940-、84歳)だ。江口天皇と言われていた。私も会ったことがある。

中村邦夫

江口克彦

それで、吉原の女郎たちが一晩幾らだったか。100両は1000万円だから、10両といったら100万円だっただろう。高級女郎が1晩でそれくらい。ところが下級のほうのは河岸女郎(かしじょろう)と書いてある。河岸というんだから、ちょっとこっち側で海のほう寄りのところだろう。そこの女たちは幾らだったんだろうといったら、やっぱり、500、600文だったと思う。そばが16文ぐらい、160円。貸本が6文で60円だ。そうすると500文だと5000円、600文だと6000円。だけど、いくら安くても吉原だとやっぱり2万円。桁が一つ違うんだろう。

そういうふうに、私は値段をきっちり決めていく。日本国の歴史学に、金額に関する金字塔を、私が打ち立ててやる。

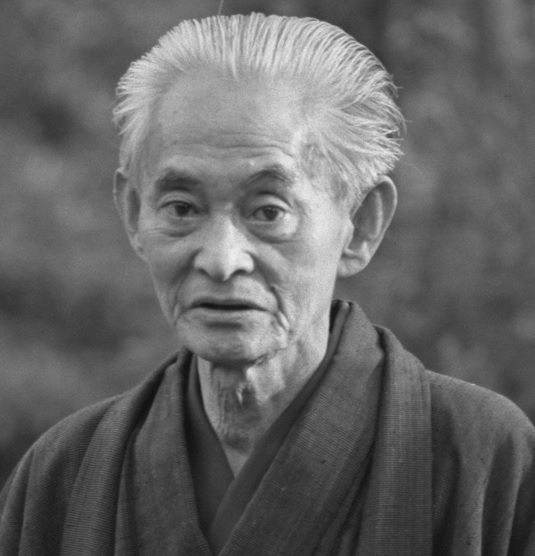

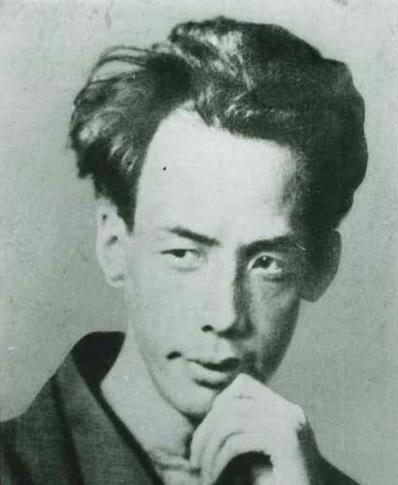

谷崎潤一郎(たにざきじゅんいちろう、1886-1965年、79歳で死)たちが芥川(あくたがわりゅうのすけ、1892-1927年、35歳で死)らと、「幾らでした」と言う話をしていたと、川端康成(かわばたやすなり、1899-1972年、72歳で死)なんかが、書いていた。当時の1円が今の1万円だから、女1人を買って3円だったら今の3万円だ。それを分かったか、とこのように私が言うと、「女を馬鹿にして」と怒る女たちがいる。けれども売り物・買い物だから、仕方がない。これが真実だ。

川端康成

谷崎潤一郎

芥川龍之介

だから、愛している人ひとりを大事にしろという女たちの激しい、厳しい要求が私に対してもあるけれども、私は金融経済と政治権力構造と実体としての人間像たちの、全部の真実を暴き立てるために生きているから、女たちに妥協しない。これで終わり。

(終わり)

このページを印刷する