「141」 2025年3月 伊豆旅行②

伊豆旅行②

■伊豆の地形と道路

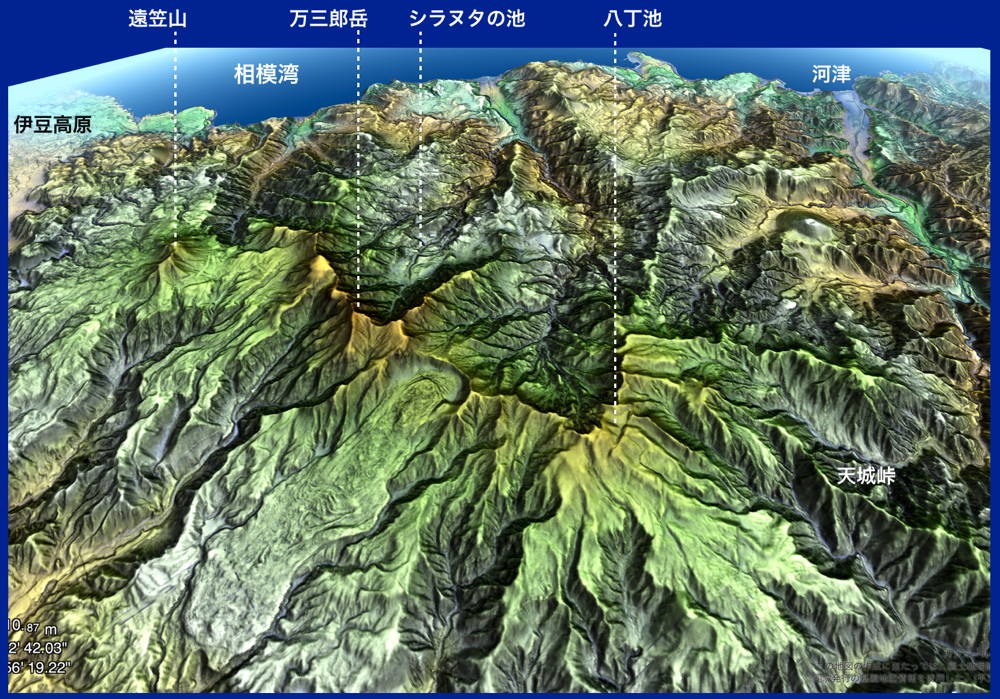

前に書いたように、旧天城トンネル(標高710m)の脇の登山口からずっと登って行って、天城峠(登山口から0.5㎞、標高834m)。それから先の向峠(さらに1.3㎞、標高905m)の100mほど先まで歩きました。

まだまだ、ずっとその先の方に八丁池(はっちょういけ、池の周囲が約800mだから八丁池。実際は約560m)の丸い池があるんです。そこまで行くには、あと4km歩かなきゃいけないから、とてもでないけど、もう行けませんでした。山道の4kmというのは大変なことで、どう考えても平地を歩くより3倍かかる。その先に万三郎岳(まんざぶろうだけ)という天城山系で一番高い峰があります。万二郎岳というのもあるんですけどね。万三郎岳で1406mかな。それが伊豆半島全体の最高峰です。

(天城山系 立体地図)

だから、伊豆半島の中央部にある、最高峰の万三郎岳(1,406m)や万二郎岳(1,300m)などの外輪山と、大室山などの側火山からなるカルデラ火山の総称を、天城山(あまぎさん)または天城連山(あまぎれんざん)と言います。「天城山」という名の山はないんですね。

大室山(おおむろやま、標高580m)は、国指定の天然記念物で伊豆東部火山群の中で最大級のスコリア丘(きゅう)。伊豆高原、伊東のランドマークです。天城高原には天城高原ホテルがあって、今は東急ハーヴェストだと思う。そのそばに天城高原ゴルフ場(標高1050m)がある。相当高いところですね。そこに放置された別荘群がずっとありますが、もう10年ぐらい前に弟子たちとそのゴルフ場に行った帰りに、放置別荘群の木立の中に鹿が十何頭かいるのを見て、おおっとなった。

(大室山)

私たちが今回、向峠を目指して歩いていた時、天城高原ゴルフ場から歩いてきたという高校生みたいな青年に会いましたので、つながっているんですね。(帰ってから調べてみたら、天城高原ゴルフ場は登山コースの拠点の一つ。伊東駅からバスも出ている)

伊豆縦貫自動車道(沼津―下田)という大きい道路がバーンと建設中で、今は修善寺まではものすごく便利になっている。伊豆中央道(伊豆の国市から田方郡函南町を結ぶ国道136号バイパスの延長3.0kmの有料道路)と修善寺道路(伊豆市修善寺から伊豆の国市田京を結ぶ国道136号バイパスの延長4.8kmの有料道路)というのもあって、伊豆縦貫道の一部になっている。

東名(あるいは新東名)高速道路からずっと、伊豆縦貫道を走って修善寺まで来て、そこからさらに下田まで絶対通すんだという決意がみなぎっています。谷底みたいなところにどんどん新しい道路と、それからトンネルでドカーンともう下田まで通す気ですね あと10年もかからないでしょう。整備前には沼津から下田まで150分かかった所要時間が、下田まで開通すると車で1時間で行けるそうです。

(伊豆縦貫道 建設中)

東名高速というのは、246とも言いまして国道246号ですね。これは、東京都千代田区から神奈川県県央地域を経由して静岡県沼津市まで。東京の青山からずっと渋谷の脇を通ってですね、それから三軒茶屋(さんげんじゃや)とかを通って、世田谷の大きな公園があるんですが、それから昔の東映の撮影所で、砧(きぬた)撮影所だ。その上を通って、そこからが東名高速道路ですね。首都高がそこで交わっている。246という一般道路をまず作っておいてからその上に東名を作ったんですね。1968年ぐらいに開通したのかな。東海道新幹線の開通が1964年。

(国道246号)

■1964年は、東京オリンピック。そして谷崎潤一郎が死去した年

1964年の10月1日、東京オリンピック開会式の9日前に、東海道新幹線が開通した。その年の6月に谷崎潤一郎が死んでいます。

今は、オリンピックはバカみたいだけど、わざと8月のものすごく暑い時にあるんです。その理由はみんなに教えないことになっているけど。ルパート・マードック(Keith Rupert Murdoch、1931年3月11日 – )という男がフォックスチャンネルを握っていて、こいつがスポーツ関係はサッカーだろうが、オリンピックだろうが、放映権を全部握っています。それで、夏の8月だけ放映枠が空いてるんです。安くで。だからその時にオリンピックをやらせてるんですね。9月10月の涼しい時にやればいいと思うけどそれも言わせないようになっていて、真夏の、死にそうに熱い時にやるようになってしまいました。

■慰霊ハイキング

ハイキングの話に戻ります。天城峠を過ぎてから、今回のハイキングの目標地である向峠(むかいとうげ)までが大変だった。道標によると、1.3㎞、30分と。だけど、もう一時間近く歩いてる。あまりにおかしいから、道を間違えたのかと引き返していたら、後から来た、一人で山歩きを楽しんでいる親切な男性がわざわざ地図を広げて「向峠はまだ先」だと教えてくれたりして。

あの道標というのは、平面図で距離を測ったのか、山岳パトロールの人が早足で歩いて何分と測ったのか、そういうような表示なのでね。素人は注意した方がいいですね。(ソエジーの歩きながらの独り言「誰がここを30分で行けるんだよー。かもしかくんか!」)

(かもしかくん)

注 実際には見ていません。

向峠の近く、山頂になってくると、西伊豆の海も見えました。もう、だんだん道というのも分からなくなってきて、木に付けられている目印(ペンキや蛍光色の紐)を辿りながら歩きました。それでやっとのことで向峠についた。さらにそこから100mぐらいのところが、今回のハイキングの最終目的地です。

そこは、愛新覚羅 慧生(あいしんかくら えいせい、1938年2月26日 – 1957年12月4日)と同級生の大久保青年が心中した現場。その場所を探り当てようとしたけど、無理でした。大久保青年が、陸軍の憲兵大佐だったお父さんの拳銃を持ち出してきて、それで慧生のこめかみを撃ってから自分も撃って、血だらけでそこで2人で死んでたというところ。二人は一回もセックスしていませんから、かわいそうなんですけどね。ただ二人の愛を認めてほしいと言いながら。

大久保青年は、八戸の岩手県の北の出身の朴訥な少年、しかしまあ名家のね。名主階級級の家の息子なんだけど、ずーずー弁を喋ってたから学習院でバカにされたんでしょう。かわいそうに思って、その青年を一生懸命大事にして親切にしてあげた唯一の同級生が、満州皇帝愛新覚羅溥儀の弟の溥傑 のむすめ慧生。慧生のお母さんは日本人で、皇室の人です。お母さんの話も別個にまた成り立つ。

3,4年前までは小さな看板があったらしいけど、日本政府としては秘密にしてしまうんですね。ヒメシャラの白い幹の木が何本もあるところ、私たちがきっとこの辺だろうとした場所から、ふと見上げると鹿がいた。30mくらい、斜め上の山の斜面に鹿が一頭、二頭現れて、警戒しながらこちらをじっと見おろしていた。小鹿もあとから2頭ぐらい出てきた。鹿の家族。だから愛新覚羅慧生の霊魂、悪く言えば怨霊、亡霊ですが、鹿の形で現れてくれた。お参りして帰ってきました。

(ヒメシャラとブナ、向峠付近)

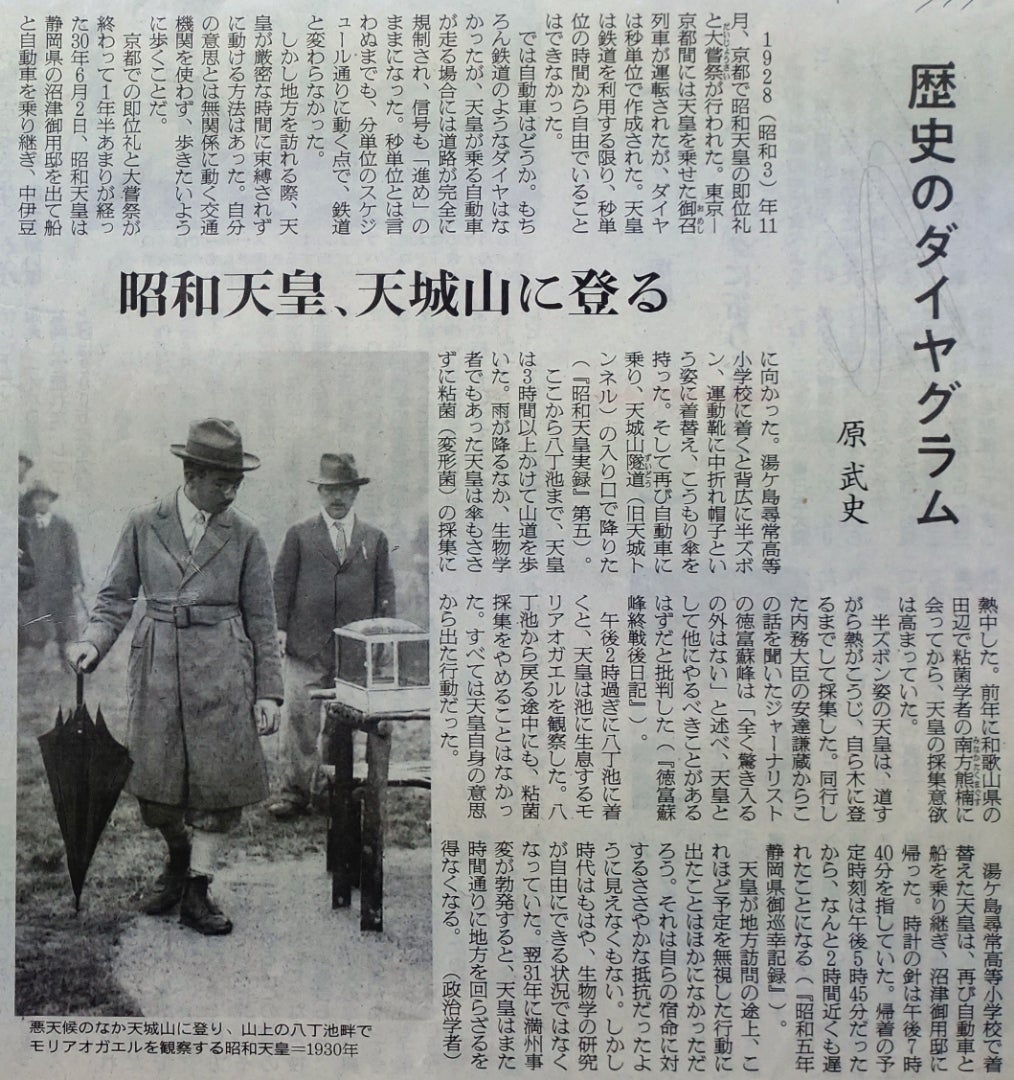

昭和天皇がそこ(2人が亡くなった現場)に2回行っています。慧生のお母さんは日本人で皇族ですから昭和天皇とつながっているんですね。本当にかわいそうなことをしたと言って、昭和天皇が嘆き悲しんで、慰霊のために登っていて、それで息子の昭仁(あきひと)と孫の徳仁(なるひと)にも行けと言ったようです。だから「御幸歩道(みゆきほどう)」という表示がありました。

(1930年6月、昭和天皇、天城山に登る)

■御幸(みゆき)

昭和天皇はこの後、1981(昭和56)年6月にも登った。心中した二人の足跡をたどって、昭和天皇が千尋(せんじん)の谷底を自分の足で一生懸命歩いてきたんですね。で、お参りして。だから山道の名前に御幸という言葉が使われている。戦後でも、御幸(みゆき)、行幸(ぎょうこう)、行く幸せと書くんだけど、天皇がここに直接行きましたという意味です。これは昭和天皇までですね。その後の天皇たちはもう、行幸という言葉を使いませんでしたから。

東京の「みゆきどおり(行幸通り)」っていうのは、明治の元君たちがヨーロッパ旅行する時に、天皇がそこまで見送りに行ったところんですね、皇居から。その時に馬車が通ったところがみゆき(御幸)通りなんです。

(行幸通り、正式名称「東京都道404号皇居前東京停車場線」長さ190メートル、幅73メートル)

(伊豆旅行③につづく)

このページを印刷する