仮綬の意味について(【518】へのご返信)

2054です。仮綬については横道にそれるので言及を避けていましたが、伊藤氏からタイムリーな投稿がありましたので、「返信:その6」をまとめる前にこの点について考察してみようと思います。

東倭は240年に帯方太守から詔書を仮綬しただけだから、これは偽物で邪馬台国の朝貢とわけが違うというアイデアが【518】の伊藤説です。しかし、「仮綬」だからニセモノとは言えません。帯方太守の独断で詔書が発行されたのではなく、実質的な最高権力者=司馬懿の意向をもとに帯方太守から渡されているのですから、東倭からすればそれは「本物」です。東倭の使者の面前で「これは仮だから」と言ったわけでもないですし東倭は大いに宣伝したでしょう。

史書(魏志倭人伝)の記述だけに絞ってみれば、東倭に限らず、邪馬台国の金印・親魏倭王も「仮綬」です。皇帝が授けているのに「仮に」って何なの?と思います。なぜ「仮綬」という、わけのわからない表現になっているのか?という疑問がわきます。

その正解は、小林恵子の『興亡古代史』p77~78にあります。

(引用はじめ)

明帝の詔には金印を仮授するなど他にほとんど例のない「仮」という語が使われている。これは「魏志」の「倭人伝」に記されている事柄で、「魏志」の本紀には238年に卑弥呼の使者が都に来たと記していないから、 もちろん「親魏倭王」を仮授したという条もない。卑弥呼の送使は本紀では抹消されているのである。

しかし明帝は正式に卑弥呼を倭国王として「親魏倭王」の金印を与え、莫大な贈物をしたと思う。(中略)ではなぜ本紀は卑弥呼の送使を抹消し、「倭人伝」は「親魏倭王」を「仮授」したと表記したのか。皇帝から直接、任命されたのではなく、王から任命された場合、「仮授」というのではないかとする意見がある。しかし中国で「仮授」にそのような意味を持たせた例を私は知らない。

「倭人伝」には、卑弥呼の記事に引き続いて、正始元 (240)年、太守の弓違が使者を倭に使わして、仮に倭王に任命するという詔を下し、金や錦、刀、鏡を下賜したので、倭王はその恩に対して感謝の返礼をしたとある。

この時の太守は卑弥呼の時の劉夏と違って、弓遵という人物になっている。それにしても先年、卑弥呼は明帝によって、倭王に任命されているのだから、太守の弓遵が重複して卑弥呼を倭王に任命するというのはおかしい。

卑弥呼の使者、難升米等は238年11月に都に到着して明帝に対面しているが、翌12月に明帝は死んでいる。明帝が死ぬと、司馬懿は明帝の養子の子供を擁立して実権を握った。つまり240年の太守弓遵の倭国への送使はすでに明帝は死んでいるから、司馬懿の意志だったのである。

司馬懿は明帝、毌丘倹、劉夏ラインが倭王として認知した卑弥呼ではなく、司馬懿自身が別に倭王を立てて、 毌丘倹の遼東から列島にかけての勢力を排除しようとしたのである。

このことは「倭人伝」において、卑弥呼を女王と表記しているが、正始元年条では倭王と記して、区別していることからもわかる。卑弥呼はあくまでも女王であって、倭王ではないのである。後王とは男王のことである。

このように明帝=毌丘倹と司馬懿の勢力争いの結果、列島は明帝が認めた倭王卑弥呼の他、司馬懿が倭王に任命した倭王が存在することになった。『三国志』の編者、陳寿は魏の忠臣だったから、卑弥呼を倭王としたかったのだろうが、しかし事実は司馬懿が任命した倭王が別にいた。そこで卑弥呼ともう一人の倭王という二人の倭王任命には不確定な「仮」という文字を使ったのだろう。

(引用終わり)

2054です。伊藤氏は先の投稿で、明帝と司馬懿の権力闘争という点についてその時点では存在しないと判断されていました。しかし、実際には権力闘争は水面下を含めると相当あったのではないでしょうか。その現れが倭国代表の2国です。

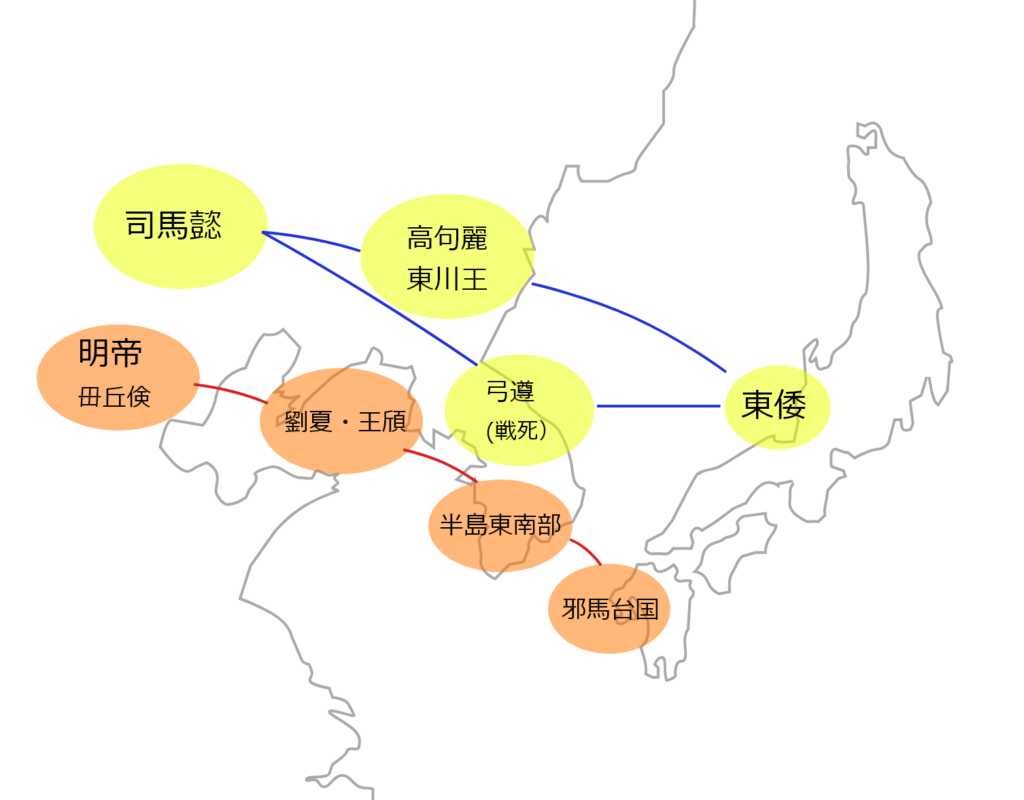

もし司馬懿がその当時、明帝の忠臣であるならば東倭を呼び寄せること自体が不遜です。明帝は邪馬台国に金印を渡しているのですから、それは明帝の意向を踏みにじる行為です。そして、史実からは「明帝、毌丘倹、劉夏ライン」に対抗して「司馬懿、高句麗、弓遵ライン」がほの見えます。

高句麗は公孫氏と対立していましたが、魏の公孫氏討伐の際、司馬懿には援軍を出しますが、毌丘倹には出しません。毌丘倹は245年に高句麗を滅亡させます。司馬懿は毌丘倹の支援をした形跡はありません。

弓遵は半島土着の勢力(辰韓)に反乱されて戦死しています。この土着勢力は水面下での毌丘倹の支援の可能性があります。弓遵の後を継いだ帯方太守は毌丘倹側の王頎であることがそのことを物語っています。そして王頎は徹底して東川王を討伐します。その際、司馬懿側の楽浪太守・劉茂は王頎に援軍を出さずに黙殺します。そして劉茂は土着勢力(辰韓ら)に殺害されます(新羅本紀・助賁王17)。他方、助賁王は突如、歴史上から消えます。司馬懿側に殺害されたと推測されます。この一連の闘争の中で、邪馬台国の難升米は王頎から黄幢が授けられ檄を飛ばされています。

これらのいわば魏の内乱に等しい状態は、正史においてはごまかされてしまっています。

(引用はじめ)江南出身の卑弥呼と高句麗から来た神武(現代思潮新社p223)

現地勢力及び助賁王と臣賁沽国王との戦いによって、楽浪太守の劉茂が戦死するという未曾有の事件は、その背後には毌丘倹と王頎がいるからこそ成功したのではないか。いや、むしろ 私は王頎自身が出陣して劉茂を殺したと思っている。それは、楽浪太守だった劉茂が殺された翌年の247年(正始8)、王頎が帯方太守として卑弥呼に使者を送っていることによって想像されるのである。王頎は劉茂を殺して帯方太守の地位を強奪したのではないか。「魏書」(斉王紀注二)には、王頎は東萊(山東半島)の人だが、孫の王弥は、晋の永嘉年間(307~12)の大賊だったとある。王頎自身のその後のことは不明だが、少なくとも晋朝において出世した様子はない。

「魏書」の著者陳寿は、斉王本紀に、245年の王頎と東川王との戦いの後始末ともいうべき翌年五月の濊・狛の討伐と数十国の降伏のみを記して、246年8月から始まる王頎と劉茂との対決、それから10月から11月にかけての劉茂の戦死を隠蔽してしまったのである。その理由は、劉茂の戦死は、陳寿の書いているような現地人の反乱というような単純なものではなかったからだ。陳寿は、劉茂の死の真相を明らかにしたくなかった。だからその死の前後を年月もふくめてぼかしてしまった。

(引用終わり)

2054です。伊藤氏は「東倭」の存在を首肯されるとのこと。このように従来の前提を覆して新たな前提を設定すると、次々と疑問点が浮かぶと思います(私はそうです)。その際には本当に頭を使いますし、面白味がありますよね。伊藤氏はお風呂の中でも考えられていたとのこと。また何か良い着想があればご教示いただければ幸いです。