「142」 2025年3月 伊豆旅行③

伊豆旅行③

■ハイキング終了➡湯ケ野温泉

下山して、旧天城トンネル横の登山口に戻った時は、私はもうへとへとで。あと50mも歩けないくらいに限界でした。それから、国道414号を南へ、湯ヶ野に向けて車を走らせました。400番台の国道というのは非常に新しいんです。3、40年前にできてますね。400番台はセンターラインもないとか言われてバカにされてるんですが、国道ならぬ酷道(こくどう)と呼ばれる荒れた道もありますね。

新しい国道414号は、さーっと天城峠のところを越してまっすぐ降りていく。途中に有名なループ(河津七滝ループ橋、かわづななたきループばし)がありましてね。ぐるんぐるんと2回って、下は河津川という川が流れていまして。この川に沿って海まで降りていくっていうのが普通の伊豆旅行をする人たちの発想になった。途中には温泉が3つくらいあって、それと河津七樽(かわづななだる)と言われる7つの滝があるんですね。

私は前に、なんとか屋って有名な宿に泊まりに行きましたが、ボロボロになっててね。2回ぐらい倒産したのかな。県の第三セクターかなんかが入って、ようやくもう一回復活させるとしている。テルマエ・ロマエという映画を撮ったところがあります(大滝温泉天城荘)。

(大滝温泉)

■湯ケ野温泉(湯ヶ島温泉から南へ車で24分、19km)

その七樽をずっと降りていったところに 湯ケ野温泉(ゆがのおんせん)があります。ここはもうさびれ果てて、温泉地としてはもう名前だけが残ってる感じですね。小説「伊豆の踊子」にも出てきます。一高生だった川端が旅の3日目にここに泊まった。川端が泊まる宿から、川の向こう側の共同浴場を使っていた踊子たちが見えた。入浴中にさっと立ち上がった、はだかの踊り子の白い肌が見えたとあります。実際のその場所が分かりました。

当時はまだコンクリートで護岸工事してないから、河原だったんじゃないかと思います。河原にお湯が沸いていて、河原の川の水を中に引き込みながら温度調節して共同浴場にしていた。ですから安いお金でね。今で言えば100円ぐらいのお金で入れるようになっていたんですね。共同浴場の対岸の福田屋という旅館に川端が泊まっているわけで、有名な旅館だったんですけどね。今もあって、宿泊以外に、『踊り子の湯』という立ち寄り風呂をやっていました。「湯ヶ野温泉」と言われたって、よっぽどのわけ知り人間でなきゃわからないんです。もう修繕寺温泉でお腹っぱいという感じでね。今、伊豆旅行する人はそれだけで帰っていくんです。でも私は脳の中に「湯ケ野」と「湯ヶ島」、この二つの温泉場の温泉の名前がずっと、40年前から頭の中にありましたので、ようやく今回たどり着いた。この二つの温泉は、幹線の国道から少し外れて、両方とも川沿いにあります。川端が泊まった当時は、温泉宿の目の前を街道が通っていたと言います。ところがその「街道」という言葉が大変な言葉でね。

(湯ケ野温泉と伊豆の踊子)

■街道

伊豆半島のど真ん中が天城山系で、その一番上に近いところをうろうろ歩きましたので、よかった。いろんなことがようやくわかりました。街道の作り方も分かった。

下田街道ができる前の、もっと古い街道ですね。江戸時代から、この川沿いにあるわけです。川沿いというか、谷川沿いに街道があるわけ。本当の元々の街道はね。やがて大きな街道が生まれて、そこが立派な国道になって、さらに橋桁をかけて高架にして高速道路ですね。もしくはどかーんと、トンネルを、今は平気で1km、2km作れますから。その工事を今、下田までやっている(伊豆縦貫自動車道)。工事は蓮台寺あたりでやっているかな。

川端は何回か伊豆半島に来ています。大正15年に書いた『伊豆の旅』には、下田の手前にある蓮台寺(れんだいじ)に泊まってそれから下田まで行く、その様子を書いてある。伊豆の踊子の続編の取材に来たんですね。

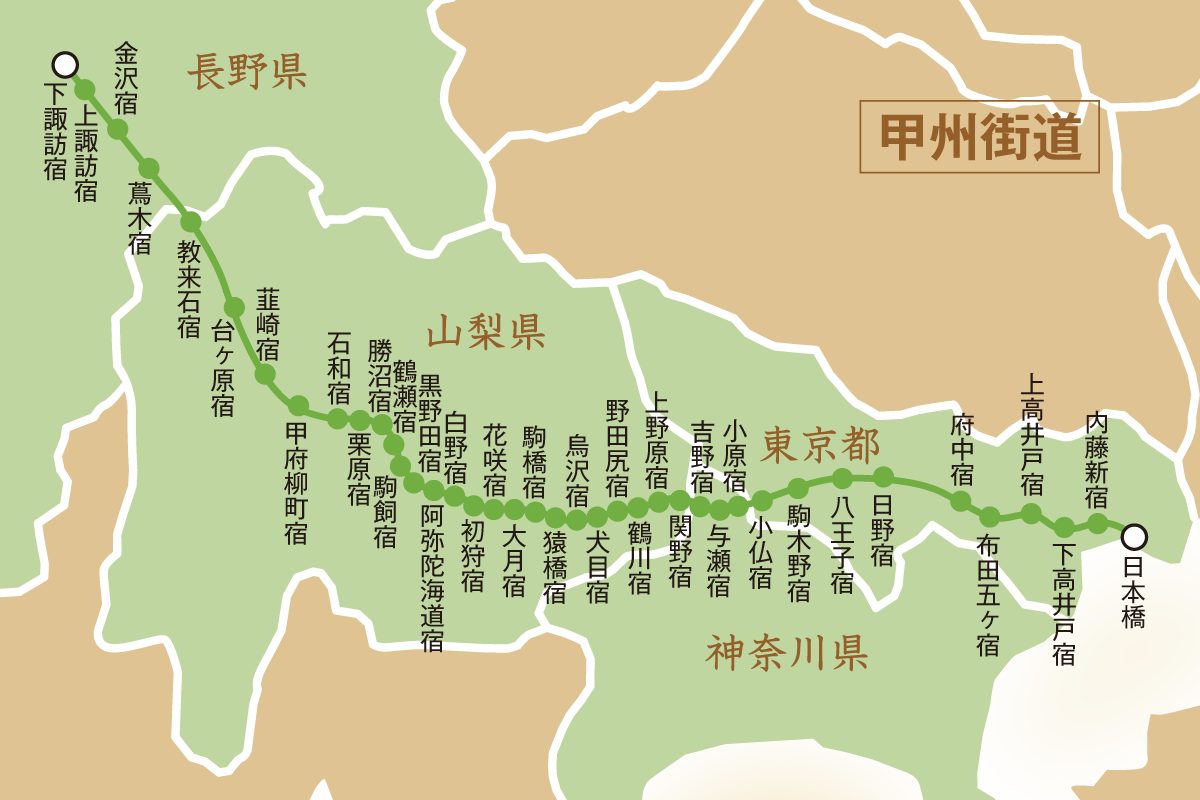

話は変わりますが、江戸時代、徳川家が敵に攻められて、いざ江戸城が落ちそうになったらどうするか。将軍は江戸城(今の皇居)から西の方向に逃げる、そう決められていたんです。今の新宿内藤町、当時の新宿内藤に忍者の親分がいまして公儀隠密ですね。そこを通って甲州街道(今の新宿駅南側の大きな道路)を辿って、ざーっと西に逃れる。今は甲府の駅のほんのすぐ100メートル横ですが、そこの甲府城に逃げることになっていたんです。江戸時代は、そこまで行くのに谷底の川沿いをずっとグザグザグザグザ行ったはずです。今は「特急かいじ」という中央本線で甲府に入っていくわけですね。1時間かそこらで行けます。

だから街道と、それからその後の道路と、それから鉄道が引かれていった歴史の移り変わりをね。私はどこに行っても頭の中で組み立てて、総合的に全体を理解しようとする。だから案外、私が喋ったことはみんな知らないんですよ。

(甲州街道)

■今回は行かなかったが、西伊豆の話

石廊崎(いろうざき)が、伊豆半島の最南端の岬です。下田からこの岬をぐるっと回った西伊豆に松崎町(まつざきちょう)があります。ここまで鉄道を敷くどころか、大きな道路を通すことすら厳しい。2023年の年末に松崎を含めて西伊豆に行きました。

西伊豆は悲しい感じのところで、夕日しかないですね。遠くに富士山が見えるから、一応観光地になっているけれども、朝日が昇らない。平地と、あとは崖みたいなところに道路がようやくできていて、今は車でずっと移動していく分には困らない。黄金崎(こがねざき)とか恋人岬とか景勝地がありましてね。三島由紀夫の「獣の戯れ」かな。あれは確か黄金崎から見えた景色(昭和35年)です。舞台ですね。

松崎町には伊豆の長八(ちょうはち)記念館っていう、江戸時代末期にものすごく有名だった入江長八(いりえちょうはち)の作品が展示されているところがあります。左官職人の名工で、小手技(こてわざ)といって、小手を使って美人図とか動物の絵とかをね、レリーフ浮き彫りで描きました。大金持ちの家の土蔵(どぞう)の 破風(はふ)のところに絵を描いたり、金持ちの家の欄間(らんま)のところにも。何色も付けた綺麗な漆喰のレリーフの浮き彫りです。漆喰でできてるから100年はもちますね。

(長八記念館)

■ミケランジェロ(1475-1564)の絵画と漆喰

実際、ミケルアンジェロが描いたシスティナ礼拝堂の天井画とかも、全部漆喰なんですね。いわゆるフレスコ画と言われているやつで、漆喰はおそらく何時間で乾いちゃうから、乾くまでのその数時間の間にさーっと天性技(てんせいわざ)で、水に溶いた顔料で、こてを使って描いていくんです。修正が出来ません。漆喰と顔料が化学結合するから耐久性がでて、何百年も千年でも持つ。それがミケランジェロの絵です。

(ミケランジェロの天井画)

■レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452―1519)の真実

それに対してダ・ヴィンチが描いたミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエという教会にあるのが「最後の晩餐(ザ・ラスト・サパー)」ですけど、これは一番初期の油絵でできてます。だからボロボロ状態になっているようです。このダ・ヴィンチが描いた「最後の晩餐」の絵の中に、本当は最初の弟子であり奥様だったマリアが描かれている。マグダラのマリア・マッタレーナというんですが、ダ・ヴィンチはこのマリアをイエスの横に描いたことで、ヨーロッパ中を驚かしたんですね。これでダ・ヴィンチは有名人になったんです。ヨーロッパ中に衝撃が走った。

キリストの横にいるのはヨハネということに、今でもなっていますが、これはマリア。しかもローマン・キャソリックが売春婦とか異教徒としてものすごく嫌ったマグダラのマリア、イエス・キリストの奥様のマリアです。それを堂々とバーンと描いたから、ダ・ヴィンチは最高級知識人になったんです。

このことも今でも秘密になってますね。それを書いた「ヴィンチコード」というダン・ブラウンの小説が、2003年からドカーンと600万部売れて、日本だけでも200万部ぐらい本が売れた。2006年には映画化された。けど、難癖をつけられて再び押さえつけられてね。押しつぶされました。この本を、ヨーロッパ、アメリカの知識人階級や、ちょっと頭のいい大学生たちもみんな読んだはずなのに、もう一回、またローマン・キャソリックは押しつぶしましたから。すごいですね、この力は。黙らせたというか騒がせないようにした。

真実を掘り起こして世界中に伝えて、みんながそれを当然のことだと理解するには、あと数十年かかるということですね。

実は、ルネッサンス、リナシメントの時代の有名な画家たちは工房を持っていましてね。彼らが描いた絵には必ず、キリストの横で眠りこけている一人の女性の聖人が描かれているんです。彼らはそれとなく真実を描いている。私はその絵をたくさん集めて、ザ・フナイという雑誌に全部載っけましたから。

徳島県の大塚製薬が作った大塚国際美術館にも、最後の晩餐の原寸大の写真が陶板に印刷されたものが、展示されています。NHKが特撮技術を徹底的に駆使して復元した、正確な「最後の晩餐」の絵があって。古い汚れとか上塗りの絵の具を取り除いたら、もうはっきりと女だってわかるんですね。ずっとイエスの弟子のヨハネとされていました(います)が。それでも、それさえも一応秘密ということにして。それでダ・ヴィンチ自身が描いた「最後の晩餐」では、本当はイエスとマリアは手をつないでいたんですね。しかし、その部分もあとから上塗りされてしまって、それぞれの手が別方向に向くように描き換えてあります。そういうことも私は書きました。

(本当は手を繋いでいる)

■愛新覚羅溥傑が住んでいたところ

天城山心中の話に戻ります。愛新覚羅家である彼らが、日本で住んでたところは、実は、千代田区の今の麹町中学校の隣です。2011年に閉鎖された赤坂プリンスホテルが建て替わって、四角いバカみたいなお豆腐のような立体が上に乗っかってるようなビル(東京ガーデンテラス紀尾井町)に、今はなっています。その裏に有名な立派な建物があってですね、そこは高級なレストランで、今もやってます。ここが、何と名乗っていいのか、旧梨本宮(なしもとのみや)家とか言ったりするけど、嘘なんですね。本当はここに愛新覚羅溥傑とその家族が住んでいたんです。そのために作られたんです。それも秘密になっています。でも戦争が終わった後は、千葉かなんかに移されて、立派なお屋敷には住んでいません。溥傑らが暮らしていた東京の家は、きっと米軍に接収(強制的に取り上げる)されてね、米軍将校の上の連長とかが住んだでしょう。

■戦後の接収と払い下げ(国や地方公共団体が所有する財産を民間に売却する)

それで戦後は西部財閥に払い下げされて、西部の建物になった。西部財閥の創業者である 堤康次郎(つつみやすじろう 1899-1964)が、衆議院議長をしていて、米軍のPX(ピーエックス post exchange、売店)みたいなところに出入りしていた。

米軍の物資補給係というか、御用聞き。米軍の手先になって、どんなものでも彼らが必要とするものは調達してくる係ですね。その見返りに何でもしてやるとなった。堤康次郎は、ボロクズ同然の戦時公債を山ほど、華族様たち旧財閥系からかき集めて、それを額面だけ合わせて米軍に払って、その大きなお金で旧華族のお屋敷とかを払い下げてもらった。もう実際は100分の1になっていたのに。

それが戦後の日本の歴史です。各県ごとにそういう田舎財閥がおりまして、九州 鹿児島だったら岩崎財閥ですね。福島県だったら小針暦二(こばりれきじ、1914-1993)というのがいた。もう各県ごとにいるんです。彼ら財閥一族の娘と、若い官僚を結婚させて、その官僚が各地方の若い政治家として育てられるんですね。

その頃、各県ごとに米軍がいましたから、いらなくなったら古いバス300台とか、あと鉄道用の枕木(まくらぎ)とそれから石油を、米軍が彼らに与えたんです。そして彼らが鉄道を引いて、バス路線を引いて、デパートみたいなものを作って、それで田舎財閥として大きくなっていった。戦後の、それが日本の国の作り方です。

それを 猪瀬直樹のバカが、「ミカドの肖像」というインチキ本を書いた。西部の 堤康次郎が、空襲で爆弾が降ってくる途中、ココロの声「あそこ買えここ買え」が聞こえてそれに従った、という話に作り変えた。本当は、米軍が接収したものを、戦後に西部財閥が安くで払い下げを受けた。だから西武のプリンスホテルというのが全国にある。

あと、もう一人は富士屋グループの総帥で、田中角栄の “ 刎頸の友(ふんけいのとも、お互いのために首を斬られても後悔しないような仲)” と呼ばれた 小佐野健司(おさのけんじ、1917-1986)だ。それが富士屋グループの創始者です。

箱根の富士屋ホテルとか、日光金谷ホテルとかああいうのはね、明治時代に外人様御用達で作られた。箱根の宮ノ下にあった富士屋旅館には、戦争中に各国(敵国)の公使クラスの人たちが全部、100人くらいいて、そこでずっと暮らしていたようです。その国(敵国)と日本政府との間に、最小限度の連絡網があったということですね。国家がやることはスケールが大きいから。やっぱり、外国とのお付き合いというのがありますからね。

(富士屋ホテル)

だからそういう感じで、大きな立派な由緒ある旅館やホテルというのは歴史を持っています。それで、西洋基準のパンの作り方を習って、西洋料理を作るわけです。

■狩野川

伊豆半島の話でまとめないと。まあだから今日はね、伊豆半島の南のど真ん中の天城山の大きさっていうのを体で実感してきました。みんな、河津桜(かわづざくら)のことだけは知ってるんだけど河津川のね。天城峠まで来て、自分の目で見て初めてわかったけど、天城峠の北側の方に枯れ川というか沢ですけど、雨がかなり降ると沢になって水が流れ始めますね。

それが2キロ下ったところで水源地になって、やがて狩野川(かのがわ)という大きな川になって沼津まで流れて、ぐるっと回り込んで駿河に流れ込む。この狩野川って私大好きで。狩野川には堤防は一つもありません。ものすごくいい川で、ほとんどあふれないんですね。他で水害が出た時も。

ここに1160年に源頼朝が流されてきた。蛭ヶ小島(ひるがこじま)というところ、今の伊豆の国市ですが、挙兵するまでの20年間、ここに住んでいたということですね。出入(はい)り自由だったみたいで北条政子と知り合うわけです。はい、だからもう私は伊豆半島に住んでますから、だいたい何十回も行っててるから分かるようになりました。だからこれで終わり。

(おわり)

このページを印刷する