[1740]告発の書 「 絶望の裁判所 」 の著者への インタヴュー記事です。 重要です。

副島隆彦です。 以下に転載する 講談社の 「現代ビジネス」というサイト の インタヴュー記事は、『絶望の裁判所』(2014年2月刊、講談社新書 ) を書いた、瀬木比呂志(せぎひろし)氏 の 発言です。

私は、昨年の春に、この『絶望の裁判所』 を読んで、この本は、大変な本だ、と分かりました。 日本の裁判制度と、最高裁 の 人事行政が、裁判官たちへの 監視と牢獄(ろうごく)状態になっていることを、瀬木氏は、満身の怒りを込めて(しかし淡々と穏やかに)書いています。

瀬木比呂志氏は、東大の法学部を出て若くして裁判官(25歳で)になった本当の法曹(ほうそう)エリートだ。 現在60歳(1954年生まれ)だ。

瀬木比呂志は、裁判所(および法務省)内のエリート・コースを歩み続けた人だ。この人は、2012年に、明治大学法学部教授になって、追い出された、というか、裁判所という 牢獄の「裁判官という囚人」( 自分でそのように書いている)の身分から脱出して、この本を書いた。

講談社現代新書 から出した。講談社という出版社は、すばらしい見識を持っていて、マンガと婦人雑誌で食べているように見せているが、本当は、日本国の国益を十分に考えて、控え目にして鈍重(どんじゅう)で慎重な動きだが、ときどき本当によい本を出す。 この本は、日本国民にとって最大級に優れた本だ。

私は、昨年から、ずっとこの本の重要性 「良心的な裁判官たち自身が、収容所で厳しく監視される 囚人になっているのだ」という告発の内容をどうやって、皆に知らせようかと、考えてきた。 私なりの書評をして、絶賛し援護射撃をすればいいのだ、と考えてきたのだが、自分の仕事に追われて、それも出来なかった。 ずるずると今日まで来てしまった。

この本は、この国の 法曹関係者と呼ばれる、裁判や法律関係でゴハンを食べている人たちの間でだけ、評判となり、ザワザワと、「最高裁のやっている、裁判官たちへの人事面からの締め付けはすごいよなあ。ヒドい世界だ。実際にそうなんだよ」 と、 裁判所職員とか、弁護士たちや、司法書士や、税理士たちでも、噂(うわさ)しあって、「お前、あの本を読んだか」と、酒の肴にして来たものだ。 こういう事情で一年が過ぎた。

今からでも、私たち日本国民は、この『絶望の裁判所』という本を皆で、振りかざしてでも、騒がなければいけない。私たちの国の、裁判制度の 残酷なおかしさと、人衆抑圧に、本当の怒りの声を上げなければいけない。

私は、以下に一枚の写真(画像)を貼り付けるが、この竹崎博允(たけざきひろのぶ)という男に、激しい怒りを感じている。この 愚劣極まりない、男が、最高裁判所長官として(昨年の2014年3月に退官して逃げた)、日本の司法(権力)のトップにいて、小沢一郎を、 検察審査会での強制起訴やら、検察審査会(最高裁の職員たち。だからゴロツキの竹崎の 手下たちだ)やらで、「法律という刃物」で、小沢一郎の 政治生命に致命傷を負わせ、私たち日本国民の 政治改革の大きな希望であった、鳩山・小沢政権を瓦解(がかい)させ、政治謀略で叩き潰した、その公然たる表舞台の 最高責任者だ。

竹崎博允・最高裁判所前長官(左) と 江田五月(右)

小沢殺しを狙った裏組織の、恐ろしい人殺し部隊まである「三宝会(さんぽうかい。1998年結成)」の話ではない。公然たる表舞台の 三権の長(さんけんのちょう)である最高裁長官が、たくさんの違法行為を重ねて、小沢一郎たちを葬り去ったのだ。 私、副島隆彦の、アメリカの日本あやつり対策班(ジャパン・ハンドラーズ。アーミテージ、M.グリーン、ジョゼフ・ナイら )ゴロツキどもの手先となって蠢(うごめ)いた 竹崎博允(たけざきひろのぶ)への怒りは、今も怒張(どちょう)天(てん)を衝(つ)くほど深い。

この男は、時代が変わって、少しでもよい時代になったら、絶対に あの2009年、10年、11年の、体制法律家(法律権力を握る者たち)の 悪事=犯罪=違法行為を、告発し起訴して裁判に掛けなければいけない。

竹崎の犯罪は、あの時の警察庁長官や、最高検検事総長 のような下っ端の罪や、法務省の”赤レンガ組” どものの罪よりも、国家体制上の格が上だからそれだけ重い。こいつを縛り首にしなければいけない。

この 一枚のパーティ会場での写真に竹崎と一緒に写っている 江田五月(えださつき)も許しがたい日本国民の敵だ、ということは、こいつが参議院議長(民主党の議員だった)の頃から、どんどん馬脚を顕(あらわ)していた。

江田五月の父親は、江田三郎(えださぶろう)で、社会党右派を率いた大物政治家だった。社会党の左派の政治家たちと、何十年もいがみ合っていた。

やはり、親子2代でアメリカの手先を忠実にやった男だ。江田五月は、1960年安保の時には、安保ブンドの下っ端として国会議事堂を取り囲む運動とかに、東大生の時は参加していた男だ。そのあとすんなりと裁判官になって、そのあとリベラル派の政治家になったと思ったら、やっぱり土壇場で、鳩山由紀夫と小沢一郎を裏切った。やっぱり江田五月は長年かけてアメリカに育てられた男のひとりだった。 彼の人生の最終段階でそのことが大きく露呈した。 だから、この写真の通り、竹崎博允と若い裁判官時代の同期生なのだろう、談笑している。本当にワルいやつらだ。

そして瀬木比呂志(今、60歳)は、この竹崎博允(1944年生、今、70歳)が、最高裁の事務総長(2002年から2006年。同時に、この事務総長のまま最高裁判事の末席にいる )が、このようにすべての裁判官の人事権を一手に握っていたときの 上司だ。 彼ら東大法科エリートは、地方の田舎の裁判所の”ドサ回り”はしない。

瀬木比呂志は、この竹崎博允(たち)から酷(ひど)い目にあったのだ。だから、明治大学に58歳で逃げて、その時に、自由にものが言える言論の自由を、生まれて初めて手に入れたのだ。 裁判官たちは、裁判官室に居ることは、背後の席にいる部長という上司たちに、ずっと背後から監視されている。裁判の判決の内容まで、チェックされる。 そして、「裁判官としての(優れた知能と)良心に基づいて裁判」をしようとすると、圧力がかかる。

上(うえ)にヘイコラして言いなりの裁判をする裁判官たちのことを、ヒラメ という。ヒラメという魚は、砂地にべったり隠れて上の方ばかり見ている。だから、何百万年の間に、反対側の目玉までが、表面に出てきた。

瀬木比呂志は、裁判官時代に、民事訴訟法の大変すぐれた 実務から生まれた論文集を書いたそうだ。法曹界では、瀬木のその民訴の論文と実践的な理論は高く評価され尊敬されている。弁護士たちがそのように言っている。瀬木比呂志は生来の頭脳明晰な人なのだ。

瀬木比呂志は、裁判所の裁判官たちの世界で長年ひどいイジメにあったのだ。体制、権力者側の言うことを聞かないで、自分の良心で裁判をしようとすると、嫌われて爪弾(つまはじ)きにされる。

瀬木比呂志に悪口をいう人たちがいて、「瀬木は、自分が、最高裁の判事になれなかったものだから、ヒガミ根性で、あんな本を書いたのだ」と 言う。生来の体制派の人間たちというのは、こういう言い方をする。 自分はいつでも、勝ち組である。組織、団体の中で 左遷(させん)され冷や飯を食うことだけはしないように、抜け目なく動く。

いつも力(ちから)のある者のそばに、スリスリと擦り寄って、お追従(ついしょう)を言ってヘイコラして、背骨が曲がったまま、卑屈に振る舞って、生き延びる。 人間は、大きく分ければ、この体制追従型(たいせいついじゅうがた)か、そうでなければ、自分の頭で考えて自力で生きる型の 2種類に分けられる。副島隆彦の本を読んでくれる人は、ほとんどが後者の方だろう。

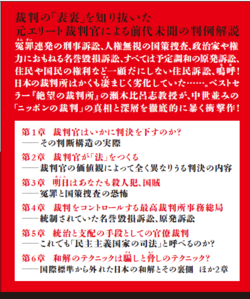

だから、瀬木比呂志が、裁判所から離れて私立大学に移って、初めて自由になって、この『絶望の裁判所』を書いて大きな真実を表(おもて)に出すことができた。以下に『絶望の裁判所』(2014年2月刊、講談社新書 )

の裏表紙 の 文章を載せる。 ものすごく重要だ。

ここには、かつて1970年代に 「青年法律家協会」(略称、青法協=せいほうきょう=)に集まった、優れた優秀な若い裁判官たちを、体制側が、政治弾圧したことの、証拠(証言)が書かれている。歴史の星霜(せいそう)を経て表に出た 驚くべき事実だ。 これが日本の裁判所なのだ。 ”悪の巣窟(あくのそうくつ)”そのものだ。

『絶望の裁判所』 の 裏表紙 の 文

一人の学者裁判官が目撃した司法荒廃、崩壊の黙示録

最高裁判事と調査官の合同昼食会の席上、ある最高裁判事が、突然大声を上げた。

「実は、俺の家の押入にはブルーパージ(大規模な左派裁判官排除、思想統制工作。

最高裁の歴史における恥部の一つ)関係の資料が山とあるんだ。一つの押入いっぱいさ。

どうやって処分しようかなあ?」

すると、「俺も」、「俺もだ」とほかの二人の最高裁判事からも声が上がり、昼食会の

会場は静まりかえった。こうした半ば公の席上で、六人の裁判官出身判事のうち三人も

が、恥ずかしげもなく、むしろ自慢気に前記のような発言を行ったことに、他のメンバー

はショックを受けていた。 (本書より。内容は一部要約)

副島隆彦です。これは、真に絶句すべき文だ。 この本の 扉を開いた「はしがき」の冒頭にも、

「この門をくぐる者は、一切の希望を捨てよ」 ダンテ『神曲』(副島隆彦注記。本当は、『神聖を装った、ローマカトリック教会という喜劇の組織』という意味だ ) の 「地獄編第三歌 」

とある。 瀬木比呂志にとっては、自分が33年間 務めた 最高裁判所というところは、「裁判所という地獄への門」だったのだ、と 分かったのだ。

瀬木比呂志は、若い裁判官の時から、最高裁の調査官(ちょうさかん)という、超エリートたちだけがなれる 裁判官になっている。これは、最高裁判事(15人いる)たちの下働きをする 若手のエリートたちで、実質的に、彼ら若手が、最高裁にまで上がってくる 事件の多くの、大量の ”ゴミ扱いの事件”の 判決文とかを書く。 そして、その年の 重要だった判決文を調査して、集めて、 「民集」 と 「刑集」という分厚い本にする。それは、民事裁判、刑事裁判の判決文 とその経緯の判断文とかを 集めたもので、これが、「判例(はんれい)」 =先例拘束(せんれいこうそく) というものになる。

瀬木比呂志は、だからずっと最高裁内(および法務省)のエリート・コースを歩んでいるので、地方の”ドサ回り”をしていない。だから、人事と能力判定がまっとうであれば、自分が当然に最高裁の判事(=裁判官)になる、なれる、と信じて疑わなかっただろう。 だが、裁判所も、他の公務員たちの役所と同じく、汚れているから、そうはならない。

だから、瀬木比呂志がこの、組織の内部からの暴露本、告発の書を書いたことを指して、「瀬木は自分が出世できなかったことの妬(ねた)み、ヒガミで、こういうとんでもない本を書いたのだ」と 腐(くさ)して、攻撃する者たちが、当然出てくる。 それは現世のおける、大勢順応(たいせいじゅんのう)、体制追随(たいせいついずい)の歪(ゆが)んだ生き方をする者たちと、 冷や飯食いを覚悟して、それでも清新な立派な人間としての生き方を貫く者たち との 闘い だから、甘んじて引き受けるしかない。

私、副島隆彦は、当然、この 瀬木比呂志の生き方と、彼が書いた本を全面的に支持し、賞賛し、応援する。これは、裁判所をめぐく 日本国民の闘いの場なのだ。 だから、瀬木比呂志の『絶望の裁判所」は、ものすごく重要だ。

皆、買って読むべし。そして、ザワザワと日本国内に、「裁判所の内側はひどいそうだよ。特に人事面で腐敗しきっているらしい」と うわさ話を広げなければいけない。

前掲した、この本の裏(うら)表紙の一文を読んで、目くじらを立てないようでは、とても知識人、読書人とは言えない。

副島隆彦拝

(転載貼り付け始め)

「 日本の裁判は本当に中世並み 『ニッポンの裁判』著者・瀬木比呂志氏インタビュー 」

『絶望の裁判所』 は序章にすぎなかった

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41659

講談社の現代ビジネス という サイト から

2015年01月07日(水) 瀬木比呂志インタヴュー

瀬木比呂志氏は、最高裁判所中枢を知る元エリート裁判官であるのみならず、民事保全法や民事訴訟法のエキスパートとして法曹界で高い評価を得ている。このような信頼できる専門家による、横断的な判例解説は過去に例がない

2015年1月16日、講談社現代新書から、日本の裁判のリアルな実態を描いた『ニッポンの裁判』が刊行される。著者の瀬木比呂志氏は、明治大学法科大学院専任教授で元裁判官。 裁判官たちの精神の荒廃と堕落を描いた、前作『絶望の裁判所』は法曹界を騒然とさせたのみならず、司法をテーマとした一般書籍としては異例のベストセラーとなった。

「『絶望の裁判所』は序章に過ぎなかった・・・・・・」と帯のコピーにあるとおり、『ニッポンの裁判』の衝撃度は前作をはるかに上回る。冤罪連発の刑事訴訟、人権無視の国策捜査、政治家や権力におもねる名誉毀損訴訟、すべては予定調和の原発訴訟、住民や国民の権利など一顧だにしない住民訴訟、裁判の「表裏」を知り抜いた元エリート裁判官の瀬木氏をも驚愕させた「ニッポンの裁判」は、もはや中世の暗黒裁判並みの「超」絶望的なものだった。

Q: 『絶望の裁判所』刊行から約1年が経過しましたが、あらためて司法批判の第2弾、しかも私のみるところより強力、衝撃的で、分量も大きい書物を刊行されたのは、なぜでしょうか?

瀬木:『ニッポンの裁判』は、『絶望の裁判所』の姉妹書です。『絶望』が司法制度の構造的批判の書物であったのに対し、『ニッポン』は日本の裁判の総体としての分析、批判を内容としています。

ですから、内容は関連していますが、相互に独立した書物です。もっとも、双方の書物を読むことでより立体的な理解が可能になることは間違いありません。その意味では、車の両輪のような関係ともいえます。

裁判所、裁判官が国民、市民と接する場面はまずは各種の訴訟ですよね。そして、その結果は、判決、決定等の裁判、あるいは和解として、人々を、つまりあなたを拘束します。

つまり、裁判や和解の内容こそ国民、市民にとって最も重要なのであり、制度や裁判官のあり方は、その背景として意味をもつにすぎないともいえるのです。その意味で、『ニッポンの裁判』は、どうしても書いておかなければならない書物だと思っていました。

裁判というものは、日本人の多数が思っているよりもずっと重要なものです。各種の法規は、個々の裁判、判例によって初めて具体化されるものだからです。

また、裁判の結論というものは、個々の裁判官の思想、人間性、能力等によっていくらでも変わりうるものであって、その裁量の幅も非常に大きいのですよ。

Q:なるほど。それでは、なぜ、『絶望の裁判所』のほうを『ニッポンの裁判』に先行させることを決められたのしょうか?

『ニッポンの裁判』執筆に当たって、瀬木氏は様々な判例を詳細に分析し、凄まじいまでに劣化した「ニッポンの裁判」の実態に絶句したという

瀬木:それは、裁判の内容を正確に理解するのが、それほどやさしいことではないからです。法学部や法科大学院の学生たちにとってさえ、最初のうちはそうです。

僕が、裁判の分析に先行して、まずは、誰にとってもその形がみえやすくその意味が理解しやすい制度の分析を行ったのは、そのほうが裁判の内容の理解も容易になるからということが大きかったのです。でも、逆に、『ニッポンの裁判』を先に読んでから『絶望の裁判所』を読むという順序でも、裁判と制度の絡み合いはよくわかると思います。ああいう裁判所、裁判官だから、ああいう判決が出るのだ、ということですね。

『ニッポンの裁判』では、僕のこれまでの裁判官、学者、そしてライターとしての経験とキャリアを総動員して、日本の裁判のあり方とその問題点、その核心を、具体的な例を挙げながら、詳しく、かつ、できる限り興味深く、わかりやすく、論じることに努めました。

これまで語られることのなかった最高裁暗部を告発し、ジャーナリストの魚住昭氏から「最高裁に投じられた爆弾! 10年に1度の衝撃作」と絶賛された『絶望の裁判所』

Q:確かに、興味深いだけでなく、非常にわかりやすい書物ですね。『絶望の裁判所』の大きな書評(斎藤環氏。2014年5月11日朝日新聞読書欄)にあった、『複雑明快』という言葉が、この本にもぴったり当てはまるような気がします。

320頁というヴォリュームですが、その内容はそれこそ500頁ほども「濃密」なのではないか。しかも、面白く、また、すごくリアリティーがあって、一気に読ませられてしまいます。

瀬木:ありがとうございます。

僕は、先ほど述べたような3つの仕事で、興味深く、わかりやすく、正確に「伝える」のがいかに難しいかということは肌身にしみて感じてきました。『ニッポンの裁判』では、正確さや的確さは保ちつつ、よくある無味乾燥な法律的記述は絶対に避けるように努力しています。その成果が実ったとすれば、うれしいですね。

Q:『絶望の裁判所』も衝撃的な作品でしたが、『ニッポンの裁判』の衝撃度はそれをはるかに上回ると感じました。日本の司法は、「絶望」という言葉ですら控えめに思えるほどの「超」絶望状況にある。驚きました。

2012年まで裁判官だった瀬木さんでさえ、あきれ果てられているようですが・・・・・・。

瀬木:そうですね。この本を書くために、日本の裁判の全分野についてかなり掘り下げたリサーチを行ったのですが、それが進むにつれて、自分でも驚いてしまったというのが事実です。「ここまでひどいのか、ひどくなっているのか!」ということですね。

僕は、子どものころから一度として左派や急進派の思想に傾倒したことはなく、基本的には、芸術と科学を愛する一自由主義者、一介のボヘミアン学者にすぎないのです。

『絶望』と『ニッポン』では、表現やレトリックについてはかなり鋭利なものを用いていますが、僕の思想や考え方自体は、基本的には、欧米一般標準の自由主義にすぎず、特に先鋭なものではないと思います。

たとえば、僕の筆名の書物や専門書のタイトルや内容をみていただいても、そのことは明らかだと思います。

しかし、そんな僕でも、あらためて日本の判例群を、虚心に、また、分析的に読み直すと、大きな違和感を感じざるをえませんでした。それらの判例群から僕が得た率直な印象は、残念ながら、「未だ社会にも政治にも裁判にも前近代的な残滓(ざんし)を色濃く残す国のそれ」というものだったのです。この事実は、僕自身が、この書物を書くために、素材になる裁判、判例を選択してゆく過程で、少しずつ気付き、やがて確信するに至った、大変苦い真実といえます。

Q:とにかく全編次から次へと驚きの連続ですが、特にショッキングだったのが、第3章で詳しく分析、批判されている刑事裁判の腐敗です。袴田裁判の冤罪、そして恵庭OL殺人事件の「超絶望的」な再審請求棄却決定には震撼させられました。ひとたび刑事事件で訴えられたらもはや逃れる手はない、という印象を持ちました。

袴田(はかまだ)事件、恵庭OL殺人事件などは、日本の冤罪裁判の「氷山の一角」にすぎないと、瀬木氏は分析する

瀬木:袴田事件再審開始決定は、最重要証拠であったところの、袴田巌さんのものであるとされた、血液の付着した五点の衣類について、捏造(ねつぞう)の疑いがきわめて強いと明言していること、そして、死刑の執行停止のみならず、裁量により、拘置の執行まで停止して袴田さんを釈放したことなど、刑事系にも良識派裁判官は存在することを示した決定でした。

しかし、一方、刑事に詳しい弁護士たちが、「現在は『再審冬の時代』であり、袴田事件のように新たなDNA型鑑定結果が出た、あるいは、真犯人が判明したなどの『誰が考えても無実』という事件以外では再審は開始されなくなっており、次々と棄却決定が出ている」との意見を述べていることにも注意すべきです。

たとえば、先の恵庭(えにわ)OL殺人事件再審請求棄却決定です。全体として、この裁判の証拠評価は本当にほしいままで、本当に呆然とせざるをえません。

簡単にまとめれば、こういう事実認定なのです。

「片手でどんぶりも持てない小柄で非力な女性が、被害者に怪しまれることなく車の運転席から後部座席にいつの間にか移動し、自分より体格、体力のまさった被害者を、後方から、タオル用のものを用いて、ヘッドレスト等に妨げられることもなく、やすやすと、また、一切の痕跡(被害者の指紋、毛髪、失禁の跡等)を残さず絞殺し、自分より重い死体を間髪を容れずに抱えて車両外に下ろし、ごく短時間のうちに、そしてわずか10リットルの灯油で、内臓が炭化するまで焼き尽くし、さらに街路灯もない凍結した夜道を時速100kmで走ってアリバイ作りをした」

そして、細かな部分をみてゆくと、さらにおかしな点が多々あります。そういう点を数え上げてゆくと、きりがないのです。たとえばアメリカの陪審制でも、この証拠関係で有罪はありえないだろうと思います。あるとすれば、黒人に対する偏見が根強く、その人権がほとんど認められていなかった時代の南部における、黒人被告人に対する裁判くらいではないでしょうか。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が踏みにじられていて、本当にこわいです。

国策捜査の標的とされた者の立場から書かれた『国家の罠』(佐藤優、新潮文庫)の中にある「『あがり』は全(すべ)て地獄の双六(すごろく)」という言葉は、日本の刑事裁判においては、決して誇張ではありません。「明日(あした)はあなたも殺人犯」であり、「高裁でも、最高裁でも、再審でさえも救済されない」のです。また、地裁で無罪なのに高裁で有罪とされた冤罪事件(東電OL殺人事件)もあります。実際、日本の裁判では、民事でも刑事でも、地裁が一番よく、高裁や最高裁がおかしいということが多々ありますね。

昔の映画になりますが、冤罪を扱った『真昼の暗黒』という作品があります。左派良心派として知られた今井正監督によるものです。その映画の中に出てくる「まだ最高裁があるんだ!」というセリフが有名になりました。でも、実際には、「まだ高裁・最高裁があるんだ!」は、日本では、権力側の言葉ですね。

Q:刑事系裁判官はなぜかくも有罪にこだわるのでしょうか? 誰の目からみても無理が大きいことが明らかな判決を重ねて追認するような司法判断が続くことは、素人にはおよそ理解できません。

瀬木:正直にいって、僕にも、全く理解できません。僕には、33年間裁判官を務めてもなお、総体としての裁判官たちの姿勢や考え方に、理解しにくい部分が数多く残っていました。まあ、だからこそ、筆名の本を書き、研究に打ち込み、大学人に転身することにもなったのですが。

でも、民事系の裁判官の場合には、よくない判決でも、まだ理由がわかることが多いのですね。たとえば、「裁判所当局がこわかったのだろうな」とか、「子どもが難しい時期に遠方に左遷されたりしたら困っただろうから」とか、「ともかく出世しかない人だから」とか、あまり立派な理由ではないかもしれませんが、まあ、想像はつく(笑)。

また、ある意味、人間的な理由という面もないではないですね。ただ判例の大勢、無難で保守的な先例に事大主義的に従っているだけという場合が一番多いですが、それはそれでわかりやすい。

ところが、刑事のかたよった裁判、たとえば恵庭OL殺人事件再審請求棄却決定などだと、もう、全然理解できない。その裁判長自体はちゃんとした裁判官にみえたのに、という声は弁護士からも出ていて、いよいよわけがわからない。1人の人間の人生が、その裁判の結果にかかっているわけですからね。

それにもかかわらず、有罪推定どころか、可能性に可能性を重ね、無理に無理を重ね、何としてでも「有罪」という結論に到達しようと、なりふり構わず突き進んでいる印象を受けるのです。

袴田事件の証拠の脆弱性は明らかであり、無罪にしても検察、警察がそれを非難できるわけがない。

恵庭OL殺人事件についても、再審請求における検察の主張立証は、事実上白旗を掲げているに等しいようなものであったといわれます。だからこそ、よもやの請求棄却決定に、弁護団にも、報道に携わっていた記者やジャーナリスト、関心を抱いていた学者の間にも、戦慄が走りました。

なお、今の質問については、第5章の、「刑事・行政・憲法訴訟等における裁判官たちの過剰反応の根拠は?」という項目で、僕に推測できる限りのことはまとめています。

Q:刑事訴訟も悲惨ですが、第5章の行政訴訟も本当にひどいですね。官僚にひたすら甘く、住民にひたすら厳しい。「地方議会の住民訴訟債権放棄議決是認判決」には驚きました。怒りを通り越して、これはブラックジョークですね。

瀬木:住民訴訟で大変な苦労をして住民と弁護士が勝っても、そうして成立した地方自治体の首長等に対する債権を、首長等と結託した地方議会がその議決で放棄してしまう。地方自治法96条1項10号(議会に権利放棄の議決を認めている)に基づく議決なのですが、この条文が放棄を予定しているのは、誰が考えても放棄が相当といった、たとえば形骸化した債権等であって、債権管理の効率化のための規定のはずです。

先のような議決は、明らかに法の悪用です。それは、首長等の行った違法行為を議会が許すことを意味しますが、議会にそのような権限があるかは、誰が考えても疑問でしょう。

実際、住民訴訟を規定する地方自治法を所管する総務省の一部局に近いとさえいわれる地方制度調査会(内閣府の審議会等の一つ)でさえも、さすがに、2009年6月の答申で、「このような債権放棄議決は住民訴訟制度の趣旨をそこなうことになりかねないからこれを制限するような措置を講ずるべきである」と述べていました。

ところが、最高裁は、2012年に、このような議決について原則有効という判断をしてしまいました。「住民が勝っても首長の債務は帳消し。原則それでOKよ」ということです。「唖然、呆然の『債権放棄議決原則有効判決』」であり、弁護士や行政法学者からも猛反発がありました。

住民訴訟で勝訴しても、地方議会が首長の債務を帳消し。これだけでもあきれ果てるのに、最高裁がこの決定にお墨付きを与える。日本の住民訴訟はもはやブラックジョークの極みに達したと、苦笑する瀬木氏

ホント、ブラックジョークですよね。『黒イせぇるすまん』(藤子不二雄A)というブラックジョークの漫画がありましたが、あのセールスマンが漫画の「オチ」で下しそうな判決です。「住民が勝っても首長の債務は帳消し! ホーッホッホッホッ・・・・」と、彼の高笑いが聞こえてきそうですね。

しかも、千葉勝美裁判長(裁判官出身)は、その補足意見で、債権放棄議決について、「住民訴訟がもたらす状況を踏まえた議会なりの対処の仕方なのであろう」と、「深い」理解を示しています。

さらに、判決の判断枠組みには同調しつつも、「さすがにこの事案では下級審の結論(議決は違法)が支持されるのではないか」と述べた須藤正彦裁判官(弁護士出身)の意見に対し、これを執拗に批判しつつ、須藤意見は「裁判所が議会の裁量権行使に直接介入していると見られるおそれ」があるものだ、と論じているのです。

すごいですね。ここまでくると、「黒いセールスマン」も恐れ入って退散してしまうのではないでしょうか。「さすがの私も、最高裁判事には負けました。もはやアートの域に達したブラックです」って。

Q:第4章では、政治家の圧力により名誉毀損損害賠償請求訴訟の認容額が一気に高額化したことが明らかにされています。しかもその後の判決はメディアにひたすら厳しい。最近は、質の高い調査報道でさえ訴えられれば名誉毀損訴訟で勝つことは至難といわれています。裁判官の権力追随判決で、私たちジャーナリストも随分と仕事がやりづらくなっています。

瀬木:これも、事実関係を調べているうちに呆然としてしまいました。裁判所当局が、政治家の突き上げに応えて2001年に司法研修所で御用研究会を開催し、御用論文の特集が法律雑誌に掲載され、その後、一気に認容額が跳ね上がっているのです。

さらに問題なのは審理、裁判のあり方です。

たとえばアメリカでは、この種の訴訟については、表現の自由との関係から原告にきわめて高いレヴェルの立証が要求されており、2000年以前の日本の判例にも、同様の考慮はありました。

ところが、近年の日本の判例は、被告の、記事の真実性、あるいは真実であると信じるに足りる相当性(たとえ真実ではないとしてもそう信じるに足りる相当な理由があれば免責されるということ)の抗弁を、容易なことでは認めなくなってしまいました。その結果、メディアの敗訴率は非常に高くなり、「訴えられればおおむね敗訴」というに近い状況となっています。

それが、「最近は、質の高い調査報道でさえ訴えられれば名誉毀損訴訟で勝つことは至難」という状況なのです。これは、認容額の一律高額化以上に大きな問題です。いわば、「知る権利」の基盤が裁判所によって掘り崩されているわけです。

「日本の裁判所は『憲法・法の番人』ではなく『権力の番人』である」という傾向は昔からあったのですが、それでも、ここまで露骨なことはさすがにかつてはなかったような気がします。

また、こうした訴訟は、たとえ被告が勝つ場合であっても、莫大な金額の損害賠償請求を起こすことだけで、ライターや出版社を意気阻喪、萎縮させる効果があります。

第5章で触れているスラップ訴訟、つまり、国や地方公共団体、あるいは大企業等の大きな権力をもった者が、個人の反対運動や告発等に対抗し、それを抑え込むことを目的として提起する民事訴訟、ということですが、弁護士から聞いたところによれば、その疑いのある名誉毀損訴訟もかなりあるということです。

Q:超絶望の判決群に本当にゲンナリしますが、大飯(おおい)原発訴訟など思い切った判決も出ています。特に、原発訴訟は大きく舵を切ったように見えますが?

大飯(おおい)原発訴訟は、司法が原発訴訟に対するスタンスを大きく変えたかのように報じられているが、瀬木氏は、最高裁による司法統制はそう簡単には変わらないと分析する(写真は白煙を上げる福島第一原発3号機)

瀬木:大飯原発訴訟の第一審差止め判決自体は、この裁判長の従来の判決が「大きな正義」を貫く方向のものであったことを考えるなら、一貫しており、基本的には評価すべきであると僕も思います。

ただ、原発訴訟一般についていえば、僕は、やがて原発運転差止めの判決が出ること自体は、ある程度予想していました。

それは、第一に、福島原発事故後のこの時点では日本の原発がすべて運転停止中であって(もっとも、その中で、大飯原発だけは2012年7月から2013年9月までは稼働していましたが)、その意味では差止め(実質は運転再開禁止)がむしろ世論の動向に沿った判断だったからです。

第二に、福島原発事故後の2012年1月にやはり司法研修所で全国の地裁裁判官を集めて行われた研究会で、裁判所当局が、原発訴訟について方針転換を行っているからです。

こうした研究会を裁判官たちが自主的に行うことは120%ありえず、この研究会が、名誉毀損損訴訟に関するそれの場合と同様に、裁判所当局が表に出ない形で裁判官たちをコントロールするために開催されたものであることは、間違いないでしょう。

最高裁事務総局は、1976年と1988年に最高裁で行った裁判官協議会では露骨に原発訴訟の方向を却下、棄却方向に統制しているのですが、原発訴訟に限らずそうしたやり方が批判されたことから、近年では、司法研修所の研究会で、よりみえにくい形で、同様のことをやっているわけです。

僕がこの研究会について集めた情報から判断して、この研究会は、裁判所当局、最高裁事務総局が、原発事故を防げなかった裁判所やもんじゅ訴訟最高裁判決等に対して強い批判があったことから、裁判官たちの手綱を多少ゆるめるために開いたものとみてよいと思っています。

「おまえたち、世論がうるさいから、原発については、とりあえず踏み込んだ判断をしてもいいかもよ」というサインを出したということですね。

もっとも、この研究会の開催意図やそこで示された裁判所当局の意向(研究会の中核発言者である一部裁判官を通じて示唆されたと思われるそれ)は、名誉毀損訴訟の場合のように明確なものではありません。政治と世論の雲行きを見ながら、原発容認の空気が強くなればまた路線を元に戻す可能性は十分にあると思います。

ただ、もう一度確認すれば、大飯原発訴訟第一審判決自体は、判断の枠組み等には書物でも一定の留保は付けましたが、基本的には評価すべきものと思っています。

Q:そうですか。そうだったんですね・・・・。いや、真相をうかがうと本当に驚くしかありません。原発訴訟についてさえ、「ガス抜き」という権力側の要請が裏面で働いているのですね。最高裁事務総局による裁判官の裁判・思想統制の見事さは、さっきのお言葉にもありましたが、もはや芸術の域に達していますね。

瀬木:権力というのは、本当に強力で、したたかなものですよ。それは、正直にいって、権力の動き方を近くでみたことのある人間にしかわからないかもしれません

半沢直樹シリーズ(池井戸潤)という皆さん御存知の人気小説があって、僕も1冊だけ読んでみましたが、ああいうふうに、権力のほうから、「これからやっつけるよ」と言ってくれれば、反撃もできるでしょう。でも、たとえば裁判所当局は、そんなわかりやすいことはまずしません。

都合の悪い判決や論文を書いた裁判官に対する報復や締め上げは、時間が経ってから、じわじわと、真綿で首を締め付けるように行われます。

また、「こんなひどいことをしている」と指摘したところで、半沢シリーズの銀行みたいに簡単に非を認めたりはしません。『絶望の裁判所』に詳しく記し、『ニッポンの裁判』でも第7章、第8章で触れたとおりです。知らぬ存ぜぬで「静寂の嵐」のような沈黙を押し通すだけです。これでは、たとえ半沢氏が裁判官だったとしても、リベンジなどおよそ無理ですね。

小説の悪口を言うつもりは全くありませんが、半沢直樹の「倍返し」は、とってもわかりやすいが現実にはありえないファンタジーだということです。権力というのは、そんな甘いものではありません。それは、基本的には、どこの国でも、ことに大国ではいえることでしょう。ただ、司法やジャーナリズム、あるいは学者等の知識人がそれを厳しくチェックしている国と、日本のようにそうでない国とはあると思います。

「あとがき」にも書きましたが、現在の世界でシステムに対する有効、先鋭な批判を行っている人々のかなりの部分が一度はシステムの中枢に近い部分にいた人々であることには、理由があると思います。権力というものが、もはや、古典的な一枚岩の単純な存在ではなくなっているのです。的確な批判は、相当の情報をもっていないと、また、客観的な視点や構造的な理解を対象に対してもっていないと、できにくくなってきている。

「55年体制」を未だに引きずっているような古い現状認識では、現代の権力の問題を解き明かすことはできません。それは、僕の知っているすぐれた学者、法律家、ジャーナリスト等の一致した見解です。日本における左翼の著しい退潮には、そういう背景があると思います。特に政治、行政や司法に関心のない人々でも、無意識のうちに、そういうことはわかっているのだと思いますよ。

Q:竹崎(崎は立つの崎)前最高裁長官等が敷いたといわれる思想統制と近年の司法の劣化はどの程度リンクしているとお考えですか?

瀬木:これは、『絶望の裁判所』に詳しく書き、『ニッポンの裁判』第7章でも裁判との関連からさらに掘り下げて分析したことですが、竹崎(崎は立つの崎)前長官を含む刑事系トップの裁判官たち(もちろん、これに追随した民事系の人たちも相当いました)が行った思想統制や情実人事の傷跡は深いですね。

民事系の裁判官だと、たとえば権力志向、官僚的支配で有名な矢口洪一長官のような人でさえ、ある限度はわきまえるということがありました。たとえば、情実人事はまあまあの規模にとどめ、若手については従来どおりの能力主義を変えない、といったことです。

日本の裁判所は閉じられた絶対主義的ヒエラルキーの、世界に珍しい裁判所組織ですから、そうした部分まで汚してしまうと、あっという間に腐敗してしまいます。ある意味、戦後長い間、裁判所が、保守の砦とはなっても決定的な腐敗まではしなかったということには、評価すべき点もあるのです。また、矢口長官も、彼なりのヴィジョンと実際の行動の乖離という人間的な問題を抱えていたという側面はあるでしょう。

しかし、2000年代の刑事系トップの人たち、そして、これに追随した民事系の人たちには、もはやそうしたものすらなくて、先のような方針を下まで貫徹してしまった。これは致命的です。僕が、2000年代の半ばすぎには、「もう転身するほかない。現在の状況は全体主義国家からの亡命待ちの知識人と変わらない」と決意したのは、そういう背景があってのことでした。

Q:『ニッポンの裁判』では、判例とともに裁判長の名前が挙げられていますね。判例雑誌ならいざ知らず、一般書ではこれまで例がないことでは? 裁判官たちは戦々恐々の状態になるのではないでしょうか?

『ニッポンの裁判』は、難解な判例を、法律の基礎知識のない一般読者でも理解できるように『複雑明快』に書いた力作。2015年を代表する新書の一冊となるだろう

瀬木:僕が、『ニッポンの裁判』で、具体的な検討を行った裁判および重要と思われる裁判については裁判長の氏名を記すことにしたのは、第3章以下の裁判分野別総合分析に先立って、第1章、第2章で論じたように、「価値」に関わる訴訟の裁判には、裁判官の総合的な人格が深く関係しているのを考慮してのことです。

それに、裁判官がその良心と憲法を含む法律に従って下すべきものとされ(日本国憲法76条3項)、「公文書中の公文書」ともいわれる裁判については、それらを分析、批判する場合に、その判断につき国民、市民に対して責任を負う者の氏名が記されることが、本来、適切でもあり、必要でもあると思います。

また、僕は、よい裁判はよいと分析し、まずまずの裁判はまずまずであると分析していて、客観的な評価に努めていますし、論理一貫性や法律の趣旨をも重視しています。また、僕が消極的な評価を行った判決についても、わずかではあるが、良識派として知られる裁判官(元学者を含む)が裁判長となっている例があることも事実です。僕自身、あらためて裁判の難しさを痛感させられました。

瀬木 比呂志(せぎ・ひろし) 一九五四年名古屋市生まれ。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。一九七九年以降裁判官として東京地裁、最高裁等に勤務、アメリカ留学。並行して研究、執筆や学会報告を行う。二〇一二年明治大学法科大学院専任教授に転身。民事訴訟法等の講義と関連の演習を担当。

著書に、『絶望の裁判所』(講談社現代新書)、『リベラルアーツの学び方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、近刊)、『民事訴訟の本質と諸相』、『民事保全法〔新訂版〕』、『民事訴訟実務・制度要論』(以上、日本評論社、最後のものは近刊)等多数の一般書・専門書のほか、関根牧彦の筆名による『内的転向論』(思想の科学社)、『心を求めて』、『映画館の妖精』(ともに騒人社)、『対話としての読書』(判例タイムズ社)があり、文学、音楽(ロック、クラシック、ジャズ等)、映画、漫画については、専門分野に準じて詳しい。

(転載貼り付け終わり)

副島隆彦拝